1.平足 平足是一种临床常见的足部畸形,主要表现为足弓下陷,前足外展、旋前,足跟外翻,胫骨内旋。平足按照部位分为纵弓塌陷、横弓塌陷;按照下陷的程度分为轻、中、重;按照畸形的可恢复情况可分为松弛性、僵硬性、痉挛性。常用的矫形鞋、鞋垫的处理方法如下。

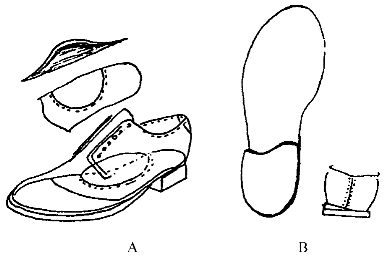

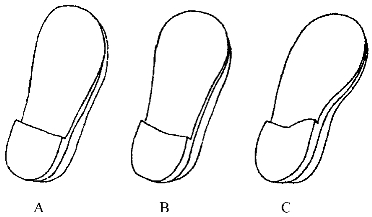

(1)平足垫:平足垫一般是指足的纵弓垫。平足垫的品种很多,需要根据平足的具体情况选择(图4-4)。

①痉挛性平足:多为腓骨肌肉痉挛所引起的外翻平足畸形。这类畸形无法用手法矫正,因此不适合直接使用平足鞋垫,必须经过麻醉下矫形,石膏固定,拆除石膏后再使用平足垫保护。

②僵硬性平足:呈僵硬状态,畸形不可能手法矫正,使用矫形鞋垫的主要目的是改善足底承重功能和承重力线。这类足垫需要应用患者严格的足底模型模塑制成。

图4-4 平足鞋垫

A.海绵平足垫;B.皮质平足垫;C.金属平足垫;D.模塑的塑料平足垫(UCBL型)

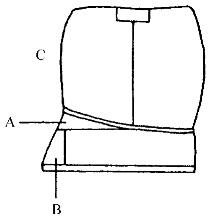

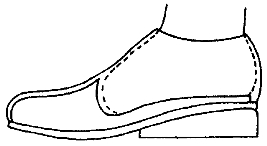

(2)平足鞋:这是一种特制的或改制的皮鞋。其特点是要求能良好地托起足的纵弓,鞋的主跟、腰窝部分加硬,鞋跟的前缘内侧部分向前延长至舟骨下方(即托马斯跟),鞋跟的内侧垫偏,矫正足跟的外翻畸形(图4-5)。

图4-5 平足鞋

A.纵弓垫;B.托马斯跟

2.弓形足 弓形足的病因很多:足部骨折、脱位;足部肌肉麻痹;跖筋膜挛缩;足底皮肤瘢痕挛缩等原因都可形成。此外,还有一些原因不明的弓形足,称为原发性弓形足。弓形足的主要临床表现为高足弓和爪状趾畸形。

弓形足患者使用普通鞋主要有以下4个问题:①高弓足和爪状趾畸形使足底承重面积减小,步行中所有跖骨头承重增加,横弓下陷,继发跖骨头下骨膜炎、皮肤胼胝和跟骨骨膜炎,经常引起疼痛;②爪状趾的趾间关节屈曲,趾背隆起,常因鞋包头低、硬而在近节趾间关节背面引起压痛、摩擦伤、胼胝;③足背高,普通鞋的跗面不够高,引起足背的压迫,不适;④足跟有内翻倾向,距下关节不稳,步行中常发生内翻、歪脚。常用矫形鞋、鞋垫处理方法如下。

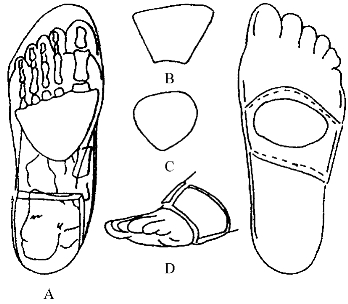

(1)横弓垫:鞋内用毛毡、塑料海绵或硅橡胶制造的横弓垫托起横弓(图4-6)。

图4-6 横弓垫

A.有形横弓垫;B.无形横弓垫;C.横弓垫;D.带围带的横弓垫

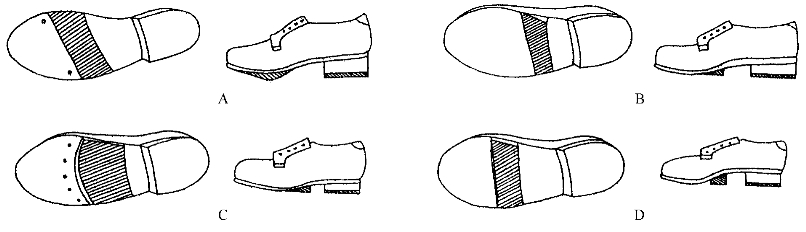

(2)跖骨头横条:对于使用皮鞋的患者亦可在鞋底加用各种跖骨横条以减轻跖骨头的承重(图4-7)。改制鞋中应注意在附加横条后需要适当增加鞋后跟高度。

图4-7 跖骨头横条

A.一般的跖骨头横条,置于鞋底,跖骨头稍后方,横条宽为1.5~2cm,用皮革或橡胶板制成,粘或钉在鞋底,可以减轻第一、五跖骨头承重,同时有利于步行中足的向前滚;B.荷兰式横条,其特点是垫的最高部位比鞋底高出5~10mm,这样不但可减轻跖骨头承重,还可以较好地托起横弓;C.Mayo弧形跖骨头横条,特点是横条前缘呈弧形,能较好地达到全部跖骨头减荷作用;D.托马斯横条,特点是前缘呈台阶状,对跖骨头的减荷作用好

(3)反托马斯跟:鞋跟的底面外缘向外展宽5~10mm,鞋跟外侧垫偏3~6mm,鞋跟前缘外侧部分向前延长至骰骨下方,以矫正足跟内翻倾向,改善足外侧纵弓的承重功能(图4-8)。

图4-8 反托马斯跟

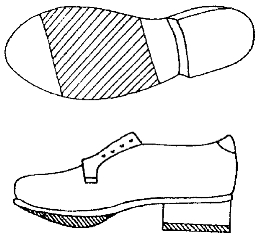

(4)合并症的处理:合并有锤状趾、爪状趾畸形时,鞋包头应高、宽、软,内侧直,以防趾背磨伤。另外,锤状趾、爪状趾的远节末端常呈近似垂直状而引起损伤和疼痛,可以在鞋内加软的塑料海绵垫缓解压痛,也可以在鞋的前掌加用滚横条(图4-9)。这样步行中蹬离期既可减少跖趾关节背伸,减少趾末端压力,又便于完成步行的后蹬动作。如果足背皮肤不好,可以在鞋舌部位加塑料海绵垫加高鞋的跗面。

图4-9 滚横条

3.马蹄足 马蹄足多因跟腱挛缩、踝关节僵直所引起。穿用普通鞋的主要问题是:前足承重过大,跖痛;站立时承重力线不良;不能将足全部穿入鞋内。矫形鞋的常用处理方法如下。轻度马蹄足可选用后跟高度合适的普通鞋,在鞋内加后跟垫,使患者穿鞋后,站立时小腿前倾约5°,改善承重力线。中度马蹄足应订制高靿鞋,在鞋内附加内侧纵弓垫和跟部加高垫,改善承重力线。重度马蹄足应用修改后的足部石膏模型,特制鞋垫与鞋,以尽量减少前足承重和改善承重力线。

4.马蹄内翻足 常见于先天性马蹄内翻足和小儿脑瘫后遗症。临床主要表现为前足内收、内翻,中足内翻,足跟内翻和马蹄畸形。马蹄内翻足可分为桡性和僵硬性两种。

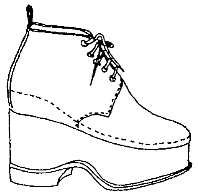

(1)桡性的马蹄内翻足:多见于小儿。矫形鞋多用于手法矫形、丹尼斯-布朗夹板矫形后、石膏矫形后或手术矫形后,以防止畸形复发。这种鞋包括:①使用直足鞋楦或前足外展鞋楦(反楦)(图4-10);②选用半高靿或高靿鞋;③加高、延长外侧主跟,加反托马斯跟支撑跟骰关节和骰跖关节,矫正足内翻;④鞋后跟和外底部位外侧垫偏,底面向外展边,以矫正足跟内翻(图4-11);⑤在鞋的内底相应跖骨头部位,特别是外侧部位挖坑,镶嵌橡胶海绵,以分散跖骨头,特别是第五跖骨头的过度承重。

图4-10 各种鞋楦制成不同鞋底形状

A.普通鞋楦制成的鞋;B.直足鞋楦的鞋;C.前足外展档的鞋

图4-11 鞋跟的垫偏与外展边

A.跟的垫偏;B.跟的外展边;C.外侧

(2)僵硬性马蹄内翻足:无手术适应证的患者,可以应用矫形鞋改善足底承重功能。常用的处理方法是:①轻度的僵硬性马蹄内翻足可通过鞋内加软垫,托内侧足弓,前掌、后跟的内侧垫偏,垫高后跟,使足底在站立、步行时能全面承重和良好的对线;②严重的僵硬性马蹄内翻足需要先用精确的患足石膏阳模制造出特殊的足部承重鞋垫,然后制造矫形鞋,以确保承重功能的改善。

5.下肢不等长 双下肢不等长多因一侧下肢发育迟缓或骨折短缩愈合所致,部分是由于髋、膝、踝关节畸形引起。前者长度的差异多为下肢真性长度的差别,而后者多为站立时相对功能长度的差别。

为了较精确地测出所需补高的高度,需要让患者处于站立位,用木板逐块垫高短侧下肢,垫至两侧髂前上棘处于水平位和两侧下肢能均匀承重时,所垫高度即为所需补高高度。当髋关节存在内收或外展畸形时只要求补高至双下肢能均匀承重即可,不必要求两侧髂前上棘处于水平位。

由于正常人腰椎对下肢不等长有一定的代偿功能,因此一侧下肢短缩1cm以下的可以不予补高。常用的补高肢体方法如下。

(1)补高1cm以下:可用后跟厚、前掌薄的鞋垫放入普通鞋内使用,换鞋方便。

(2)补高1~3cm。①订制补高鞋:这是一种鞋腔够深的低靿鞋,鞋内补高垫应用软木、毛毡、橡胶或塑料海绵制成,垫的后跟高1~2.5cm,垫的前掌高0.5cm,鞋的后跟应加高0.5cm。②用普通旅游鞋或各种球鞋改制,在鞋底上黏合厚度合适的塑料或橡胶微孔海绵板。后跟可厚1~3cm,前掌可厚0.5~2cm。这种鞋使用轻便。

(3)补高3~7cm者:需订制内补高鞋(图4-12)。

图4-12 内补高鞋

(4)补高7~14cm:需要订制内外补高鞋。这是一种在内补高鞋底附加船形补高托的高靿鞋。船形补高托多用软木制成,外包鞋面皮。船形补高托固定在内底和外底之间,为减轻船形补高托的重量可制成拱桥形(图4-13)。

图4-13 内外部高鞋

(5)补高14cm以上:建议订制补高假足(图4-14)。

图4-14 补高假足

6.踝和距下关节炎症

(1)高靿鞋:鞋帮软,能调整以适应肿胀的踝部。为增加鞋帮控制踝关节活动的能力,在帮的两侧附加弹性钢条或塑料条。

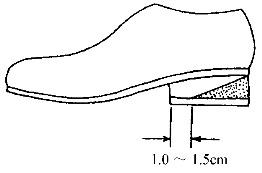

(2)在鞋外底的前掌部位加滚横条,最厚部位为9~12mm,应位于跖趾关节的后方。这样有利完成足的后蹬动作,并减少了后蹬时的踝关节运动。应用SACH(so1id ankle cushion heel)鞋跟即硬踝软跟,是一种假足的名称。在鞋跟的后部改用一块楔状塑料海绵或橡胶海绵。当跟触地时SACH跟可以吸收地面的反作用力减少踝关节、距下关节的活动(图4-15)。

图4-15 SACH鞋跟

7. 趾外翻和第一跖骨头内侧滑囊炎 使用矫形鞋的主要目的是减少第一跖趾关节的侧方压力和摩擦,限制第一跖趾关节的跖屈、背屈活动。

趾外翻和第一跖骨头内侧滑囊炎 使用矫形鞋的主要目的是减少第一跖趾关节的侧方压力和摩擦,限制第一跖趾关节的跖屈、背屈活动。

常用处理方法:①鞋和袜子应有足够的长度和宽度;②鞋的腰窝部位应足够瘦,以减少足在鞋内的窜动、减少摩擦;③降低鞋跗面的高度,尽量减少足的前移;④合并使用纵弓托与跖骨头垫,托起纵弓,减轻第一跖骨的承重。

8.前足截肢

(1)补缺垫:用皮革、塑料海绵、橡胶海绵制成。适于跖趾关节离断患者用来弥补缺损和防止鞋头变形。

(2)补缺鞋:鞋内放置海绵补缺垫,弥补缺损并托起足弓。鞋的内底、大底间改用通长、加硬的钢板或鞋后跟前缘向前延长至跖骨残端之后。这样既可以减少残足末端承重,改善足底承重功能,又能防止鞋的变形(图4-16)。

图4-16 补缺鞋

(赵辉三)

上一篇:人际关系学的概念

下一篇:筑物主体倾斜和挠度测量