二、第一产业的现状、问题及对策分析

(一)基本概况

全市辖5县3区1市,481个乡镇,5716个村,48029个社,幅员1.25万平方公里,总人口728.94万人,其中农业人口585.07万人,占80.3%,农村劳动力346.77万人。现有耕地445.59万亩(其中田220.23万亩,土225.36万亩),人均0.76亩。全市森林覆盖面积634.92万亩,森林覆盖率33.9%。2005年全市农业总产值181.4亿元,农民人均纯收入2646元,第一产业、第二产业与第三产业的比重所占比例为32∶33.7∶34.3。

大宗农产品产量位居全省前列。2005年,全市粮食总产量312万吨,油料总产33万吨,农民人均占有粮食1000斤以上,居全省第一。出栏生猪689.8万头,肉羊242.4万只,肉牛17.4万头,家禽10 385万只,肉类总产量75.3万吨,奶产量2.6万吨,禽蛋产量23.31万吨,果品总产52.48万吨,蚕茧总产1.32万吨,水产品总产7.89万吨,均居全省前列,是全国重要的粮、猪、蚕、果商品生产基地。

农业产业化经营格局初步形成。一是龙头企业不断壮大。全市现有农产品加工龙头企业395户,总产值达40.5亿元,国家级、省级、市级重点龙头企业80户,其中,国家级、省级重点龙头企业11户。另有各类农村专业合作经济组织1178个。二是基地规模不断扩大。建设了顺西优质农产品生产加工示范区,阆中、南部、营山、蓬安、仪陇5个百万头生猪大县,212线“百里种草养畜绿色长廊”,顺庆、西充2个乳猪大县,仪陇10万只种兔场,营山500万只鸡养殖场,嘉陵凤木路14公里特色水果产业带,沿嘉陵江10.5万亩食用竹产业带和45万亩慈竹产业基地,发展了集中成片上万亩的水果、水产、蚕桑和中药材等100多个基地乡镇。三是产品质量不断提高。现有农业部授牌的无公害农产品基地40个;注册有国家驰名商标2个,省上著名商标11个,市上知名商标37个。四是土地流转步伐加快。全市流转土地87.6万亩,占总耕地面积的19.2%,参与开发业主7036人,面积42.4万亩,涉及水果、蚕桑、粮油、蔬菜等10多个产业。

农村产业结构逐步优化。全市粮经比例由5年前的8∶2调整为目前的6∶4。形成了具有丘陵地区特色的畜牧业支柱产业,2005年实现畜牧业产值92.9亿元,占农业总产值的52%,是全省非牧区第一个牧业产值过半的市。劳务开发成为农民增收的重要渠道,去年完成农民工培训52万人,实现劳务输出155万人,劳务收入84亿元,人均劳务收入1 467元,占农民人均纯收入的55.4%,劳务输出和收入继续保持全省第一。

(二)存在的主要问题

一是龙头企业数量偏少,带动不强。全市现有规模以上龙头企业仅150多家,数量少,规模小。特别是由于资金短缺,新建龙头企业进展较慢,现有龙头企业技改又难以实施,致使辐射力不强,带动农户增收效果不佳。

二是主导产业发展太多,规模不大。有的县在发展主导产业时注重“小而全”,高的达10个,少的也有4~5个,特色支柱产业不明,发展建设较慢,基地规模较小,难以支撑农民稳定增收。

三是基础设施建设滞后,后劲不足。我市水利设施落后,保灌面积仅228万亩,占总耕地面积的51%,基本是雨养农业;乡村道路建设滞后,全市未通路的村占15%,晴通雨阻的村占55%,群众用水难、行路难等矛盾较为突出。

(三)机制创新情况

1.公司托管的“托牛场”,“托猪场”模式

2003年民营企业家何万金在顺庆区黄金乡投资390万元修建了万金“托牛场”,把周边6个乡镇38户养牛户400多头奶牛集中起来饲养,对业主统一技术培训,对牛统一防疫配种、统一草料供应、统一鲜奶销售,对饲养场统一排污处理,对养牛户分户结算,每月交纳50元的牛舍租金。

这种模式不仅解决了农户分散饲养资金缺、技术差、销售难的问题,同时通过“公司+托牛场+牛粪处理车间+食用菌”的模式,形成了种草养畜、食用菌加工、生态环境保护一个完整的绿色生态产业链。蓬安巨龙、营山润丰等企业采取“托猪场”模式,整村成片托养LY母猪突破2万头。

2.“合作社+农户”先锋蚕业模式

2002年,南部县先锋合作社实行“以桑入社,产权不变,分户管桑,集中养蚕,统一售蚕,按股分红,社员务工”的经营机制,上联龙头企业解决销路,实现二次返利,下联广大农户提供统一服务,提高蚕茧单产,形成了一个完整的蚕业经济产业链。每年比过去分户的养蚕单位高50%,单张蚕的效益提高69%,饲养量扩大到1.9万张,辐射带动了周边6个乡镇,2万户农户栽桑养蚕。

3.“公司+农户+协会”的富达竹业模式

2001年11月高坪区在引进富达竹业公司的同时,从解决企业收竹难,农户竹价低等后顾之忧入手,组建了高坪区竹业协会,协调保障企业、初加工户、农户多方收益。协会会员已达到3 192户,建立竹编加工网点136个,带动1.2万人从事砍竹、运竹和初加工,使2万多户农户从中受益,被省委、省政府领导誉为“砍不败的万人企业,无围墙的万人工厂”。

4.业主(大户)承租的“凤垭山”模式

它被誉为“四川农业产业化经营的一面旗帜”,通过承租倒包,建立休闲生态旅游区等新举措,综合开发面积达8 000亩以上,成为南充第一个生态农业旅游区。

5.南部“中农合创”模式

2003年4月,南充市成功引进中国后发展地区农业合作创业中心(即“中农合创”),采取“企业牵头,多元投入,产后还本”的办法,使每个母猪认养户先期不花钱可获得20头以上LY母猪、100元的圈舍补助和标准化技术服务。国家开发银行、农村信用联社、政府和企业已投入5 000多万元,吸引农户投入2亿元。

6.“政府+企业+学校+农民”订单输出模式

政府、企业先后与70多所劳务输出基地和学校开展主要问题培训。积极争取阳光工程、劳务扶贫和财政补助培训项目资金1035万元,直补受训农民工3.5万人,全年培训农民工52万人次,通过两年努力,圆满建成百万农民工培训工程。南充“川妹子”、“川建工”、“川缝纫工”和电子技术应用人才品牌基地初步形成。全年劳务输出155万人,实现劳务收入84亿元,连续10多年居全省第一。

(四)从南充富达竹业看以工补农模式的突破口

1.背景

我国竹资源位居世界第一,约占世界总量30%,有“竹王国”之称。我国对竹类的深加工有得天独厚的条件,“以竹代木”,循环发展前景广。南充市拥有竹林面积40.2万亩,年慈竹蓄积100万吨以上;宜竹荒山、荒坡、江河两岸有100万亩,资源丰富。富达竹业按照“以竹代钢”、“以竹代木”,建立起了竹胶板加工基地,延长竹产业链,提高竹的附加值,提高农民副业收入,增税利民。项目每年可为财政创税708.1万元,增强地方财力,促进地方经济发展。

2.竞争优势

(1)成本优势。由于企业所在地劳动力价格低廉,原材料有区竹业协会基地保障,竹产品初加工点多面广,降低了固定资产投资和经营成本,使竹胶模板的单位成本较低,比省内其他地方成本低近20%。

(2)销售优势。目前,富达公司在重庆、成都、西安、宝鸡、西宁等地设有5个直销经营部;在全国13个省市有特许授权产品销售网点。此外,南充市周边的建筑商可直接上门订货。

(3)品牌优势。该公司的“崃富”竹覆模板在第三届、第四届中国竹文化节中国竹业博览会上被评为金奖产品。公司的竹胶模板也被评为“南充知名产品”,畅销全国。

(4)交通优势。公司在南充市高坪区,距离火车站近,货运成本低。南充市与成渝两地都有高速公路连接,均为2小时车程,水陆空三通,交通便捷。

(5)质量优势。富达公司长期与湖南林科院建立了密切的技术合作关系,开发慈竹高强度竹覆模板为全国首创,并有多年生产实践经验,建有一套完善的企业管理、质量控制、原材料供应体系,以及产品的销售网络,能够满足扩建需要。公司通过ISO9001质量体系认证,使产品质量有保证。

3.竹业协会的运作

2001年,高坪区在引进富达竹业公司的同时,从解决企业收竹难、农户卖价低等后顾之忧入手,组建了高坪区竹业协会,协调、保障富达公司、竹种基地、初加工户、农户各方利益。迄今,协会会员达3 192户,建立竹编加工网点136个,带动1.2万人从事砍竹、运竹和初加工,并建有1 000亩以上竹林基地3个,2004年,协会创收3 060万元,使2万多个农户从中收益,被省、委省政府领导誉为“砍不败的万人企业,无围墙的万人工厂”。三年来,南充富达竹业、双汇润丰等27家国家级、省级、市级重点龙头企业,进一步完善了“公司+协会+农户”利益联结方式。这不仅促进了基地规模扩张,而且成为带动农民快速增收的重要因素。

(1)“公司+协会+农户”的富达竹业模式

以公司龙头为重点,以产业为导向,以协会为纽带,以基地为重点,以农户为支撑点,形成上下联动,协会驱动,农户互动的竹加工产业群。

(2)协会与基地、农户的连接

每年能“吃”掉12万多吨竹的“富达竹业”三年内让南充竹价由每公斤0.1元涨到0.28元,公司和协会带动周边9个市县的3 000多户会员办起了136个竹编加工点,每年为5万多农民卖竹粗加工创收近3 000万元。去年,该协会会员人均纯收入达3 100元,比全区人民人均纯收入高达800多元,彻底改变了南充农村以前“竹贱当柴烧”的现状。

协会采取订单生产,全程服务,二次返利,按月计算,分点兑付等多种形式,与农户结成了风险共担,利益均沾的经济共同体,保证了模板的原料充足供应。

4.推广政策建议

(1)风险防范

第一,原材料供应风险。南充有丰富的慈竹原料,公司在落户高坪区的时候已与当地的竹业协会签订了长期合作合同,达成基地建设协议,原料有2~3倍供应潜力,但高坪区政府应注意不再引进同类企业,防止原材料抢夺,价格上升。

第二,新产品替代风险。由于竹的特殊性能以及生长周期、成本优势,决定了在近年内还没有可替代品,但应考虑潜在的低成本新替代品的出现。

第三,管理风险。公司为股份制企业,制定了严格的管理制度,特别是产品销售实行零应收款制,但应尽量控制管理风险、货款回收风险和生产安全风险。

(2)确保流动资金

由于竹材收购的季节性很强,需要占用较大的流动资金。在争取财政和银行资金支持的基础上,同时还应加强存货、应收账款等流动资产的管理,以保证经营业务的正常开展。

(3)扩大原材料基地

由于竹的用途越来越多,以及公司的加工规模的扩大,竹消耗越来越大,而成竹林有一定周期,需进一步扩大竹基地面积,加强与农户的合作和利益分享,进行规模化和规范化种植,以及工厂化半成品加工,达到稳定原料供给的目的。

(4)强化新型竹制品的开发

由于房地产市场的周期性波动较大,需加强与科研院校合作,增强公司新产品的开发能力,不断开发适销对路的新产品,以稳定龙头企业对竹原料的收购,保护竹农种竹积极性。

加强与科研院校合作,跟踪竹加工最新科研成果,并逐步扩展新产品领域,提高技术含量,如对竹沥保健饮料、竹生物制品、新型竹碳净化过滤器、适销竹工艺制品等新产品开发。

(5)创新竹业协会运作模式

第一,协会带业主。利用协会指导农民加强现有竹林管护,提高单产和质量;引导农民利用退耕还林等优惠政策,大力在宜竹荒山、荒坡、江河两岸栽种竹子,扩大种植面积;公司利用一切条件在乡镇建立原料基地。

第二,基地带农户。可采取基地业主成片开发,承包荒山、荒坡造林,农户投劳入股种植,统一技术指导和管理,统一订单成批交货的办法,既可以推动竹林基地建设,又可以改善自然环境。在江河两岸高地上种竹可以收到生态效益的丰收,同时又不占用耕地;竹海是发展旅游观光农业的绿色天然氧吧。

第三,股份带效益。可推广南部县先锋蚕业合作社的经验,探索形成公司、协会、农户更紧密的经济共同体,以股份红利等生产要素为纽带,充分调动各方参与产业化发展的积极性,有利于形成良性循环和快速发展。

(五)南部县农产品加工业

1.农产品现状

(1)品种全,总量大,但农产品特色不明显,缺乏竞争力。

(2)以自产自销为主,农产品商品率低。2003年全县农产品综合商品率仅30%左右,比全省平均水平低15个百分点左右。大多数产品未能达到相关的质量标准。

(3)以家庭经营为主,规模效益低,加工率低。多数农产品未经加工进入市场。

2.农产品加工业现状

(1)起步晚,起点低,发展缓慢。起步于20世界80年代初,目前,基本上还处于新型加工企业的起步阶段,尚未形成气候,家庭小作坊仍为主要的生产方式,农产品加工能力很弱,加工效率较低。

(2)加工企业规模小而分散,未能形成规模效益。大多数加工企业都是低水平小作坊式的,规模小,经营分散,品种杂、小、弱,缺乏市场竞争力,无知名品牌,未形成整体优势,加上产品加工链太短,精深加工程度低,所以对相关种养业的带动能力也很有限。

(3)企业技术水平低,加工成本高,产品附加值低。大多数产品只经过简单加工就投入市场,深层次加工的数量所占比重很小,生产成本高,缺乏高质量和高水平的监测手段。

3.制约因素

一是观念滞后,对发展农产品加工业的重要性认识不够。二是对农产品加工业投入不足,企业融资难。三是产品质量不能满足大规模加工需要。四是缺乏现代经营理念和运作机制。五是管理体制不健全,发展环境有待优化。

(六)仪陇农村“专合经济”组织特点

一是发展速度较快,多数不规范。违约现象比较普遍,双方利益得不到保障。二是形式多样,但真正属于农民自己创造的较少。一类是依托政府或集体经济组织领办的占40.5%。二类是涉农部门领办的占16.8%。三类是供销社领办的占17.2%。四类是产业化龙头企业领办的占16.4%。五类是农村“能人”或专业大户牵头兴办的占9.1%。三是初级松散型多。

(七)全国、四川、南充农村经济主要指标对照

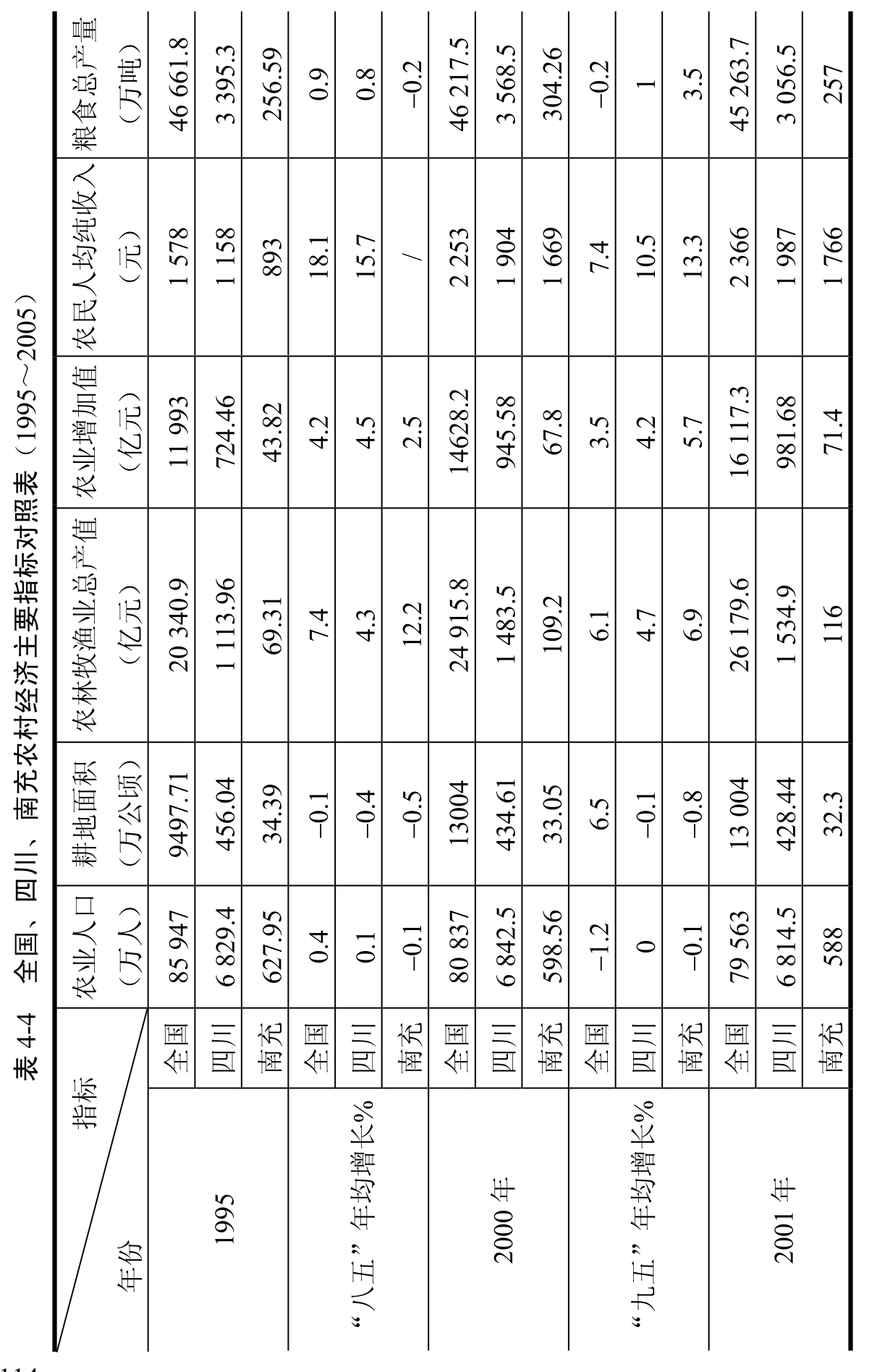

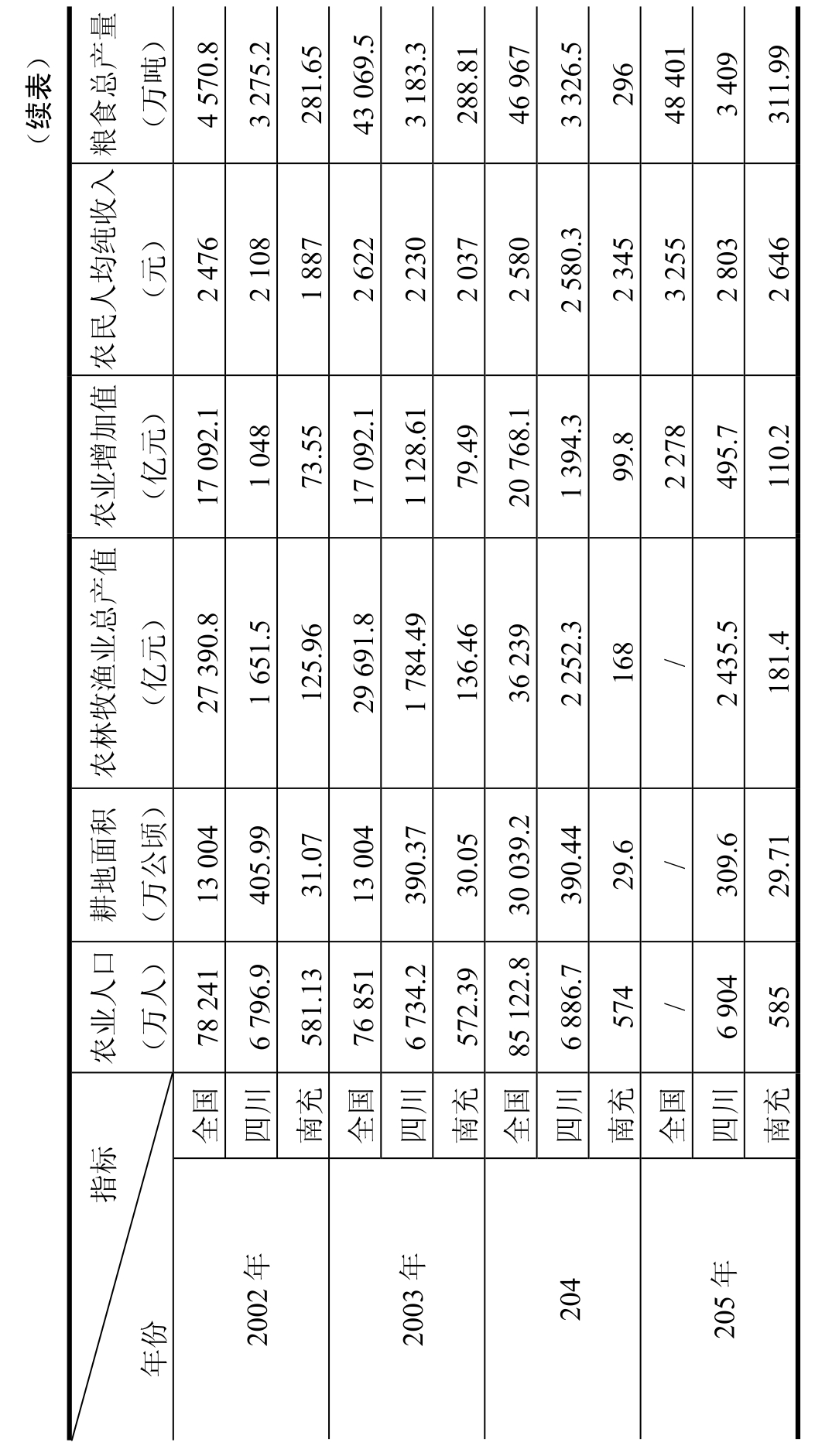

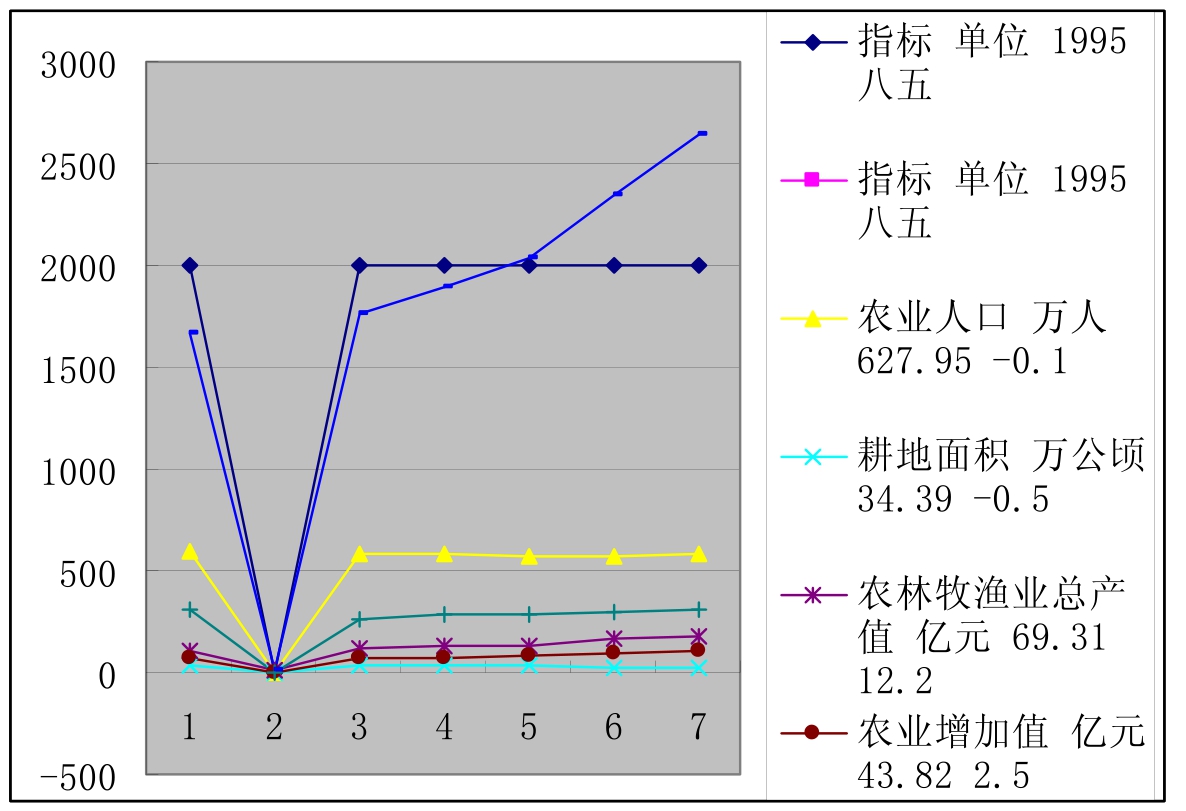

全国、四川、南充农村经济主要指标对照情况,如表4-4、图4-1、图4-2所示。

(八)对南充市第一产业发展的几点建议

1.加大龙头企业扶持力度

从政策、资金、税收、信贷、服务等方面大力扶持一批重点龙头企业和农村专合组织,着力解决其发展中资金困难等问题,加快农产品加工业发展,激活农产品流通,带动特色农业基地扩张,提升农业产业化经营水平,带动农民增收。

图4-1 南充农村经济主要指标发展折线图

图4-2 南充农村经济主要指标发展柱状图

2.加大资源整合力度

大力整合农业、扶贫、以工代赈、教育、卫生、定点帮扶等项目资金,集中捆绑使用,向重点项目、重点产业、重点区域倾斜,提高资金使用效益,着力办好一批群众急需解决的实事、好事。

3.加大规模经营力度

按照“依法、自愿、有偿”的原则,进一步加快土地流转步伐,提高农业规模经营效益。全力支持扩张特色商品基地,在一线或一片上发展1~2个骨干产业,真正实现“一县一品”、“一乡一品”、“多乡一业”,促进县域经济发展和农民增收。

4.加大基础设施建设力度

进一步加大投入,加快农村水利、乡村道路、沼气能源等基础设施建设步伐,突破“瓶颈”制约,夯实发展基础,尽快改变农村落后面貌。

5.农业的出路在于实现农业工业化

农业工业化主要包括三个方面:一是实现产品的加工化;二是用现代工业手段改造和装备农业,实现规模化、规程化、工业化的种植和养殖,实现企业化的经营管理;三是依据产业关联原则,围绕农产品的生产、加工和销售,在农村发展相关的非农产业。

农业工业化经营模式的有利条件:

(1)自然资源优势。目前南充境内盛产小麦、玉米、水稻、红薯、大豆、棉花、油菜子、花生、蔬菜、中药材、脆香甜柚(国优产品)、梨枣、生猪、蚕茧、山羊、家禽等,为发展南充农业工业化提供了物质基础。

(2)区位优势。南充位于四川盆地北部,地处嘉陵江中上游,全县幅员2 311平方公里,有耕地90万亩,辖85个乡镇,总人口129万人,属丘陵农业大县。国道212线,省道唐巴线,南渠路纵横交错,西南最大升钟水库控灌56万亩耕地,南充与成都、重庆三点连线呈三角形。

(3)传统产业的技术优势。以农产品为原材料的加工业是南充的传统产业,具有较大的资源优势和比较优势,可以把南充国有工业企业的这些优势转向发展农业企业,向农村延伸,把产业链做大做长。

6.开发整合旅游资源,打造成渝“后花园”

目前,成渝两地到南充旅游的游客,多数是冲着阆中古城,朱德故里慕名而来,大多都是匆匆过客,只停留三五天,而休闲、娱乐、度假、疗养的极少。这就需要我们借助“红色旅游线”和阆中古城的品牌资源,开发打造提升一批与休闲、娱乐、度假、疗养的旅游配套设施,努力将南充建设成为成渝两地的“后花园”,来吸引更多的游客,使南充的第三产业提升档次和提高品位,进而推动第一产业的发展壮大。

7.做优农业,开拓市场,将南充建成成渝两地的农产品供应基地

南充既为农业大市,又有较好的农业生产条件。但是,目前我市农产品总体上讲品位不高、质量不优,所以农产品商品率还太低,以自给型为主。因此,南充农业可以寻求定位于成渝两个大市场,或以此为主,搞好农业产业结构调整,搞好农产品的初加工和精深加工,将南充建设成为成渝两地可以依赖的有品牌、有品位的优质农产品生产供应基地,成渝两地则成为南充农产品广阔而持久的大市场。从而改变成渝两地不少农产品流向南充,而南充农产品较少流向成渝的状况。

上一篇:浅议外贸实务中的“表见代理”问题

下一篇:三农问题是如何解决的?