目前,一般临床常用的是独取寸口的诊脉法,寸口脉即桡骨动脉,分为寸、关、尺三个部位,以桡骨小头处为关部,关前为寸,关后为尺,两手寸、关、尺共六部,分管脏腑。每部又有浮、中、沉三候,三部脉共九候,合称三部九候。另有一种三部九候诊法,是一种全身性的诊脉方法,亦称“遍诊法”。在《素问·三部九候论》篇中有详细记载。

上部(头部)

上部天:两额之动脉,以候头角之气。

上部地:两颊之动脉,以候口齿之气。

上部人:耳前之动脉,以候耳目之气。

中部(手部)

中部天:手太阴(寸口部)以候肺。

中部地:手阳明(合谷穴)以候胸中气。

中部人:手少阴(神门穴)以候心。

下部(足部)

下部天:足厥阴(五里或太冲穴)以候肝。

下部地:足少阴(太溪穴)以候肾。

下部人;足太阴(箕门穴或冲阳穴)以候脾胃。

历代医家关于寸、关、尺的分配脏腑见解不同,据《素问·脉要精微论》所述如下。

1.左寸,外以候心,内以候膻中。右寸,外以候肺,内以候胸中。

2.左关,外以候肝,内以候膈。右关,外以候胃,内以候脾。

3.左尺,外以候肾,内以候腹中。右尺,外以候肾,内以候腹中。

后世大致以《黄帝内经》为根据,略有变更。《难经》以小肠、大肠分别配心、肺。以右肾为命门。《脉经》以三焦配右尺。张景岳则以膀胱、大肠配左尺,以三焦、命门、小肠配右尺。《医宗金鉴》则以右寸候胸中、肺,左寸候膻中、心;右关候胃、脾,左关候胆、肝;两尺候两肾,左尺配小肠、膀胱,右尺配大肠;又以三部分候三焦。

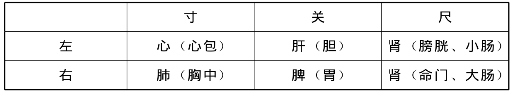

以上仅举有代表性者数种,余从略(表1)。

表1 寸口分配脏腑不同学说对照表

以上各家学说,其分配五脏六腑均以《黄帝内经》为根据。其分歧在于大小肠和三焦,三部系寸、关、尺,九候指浮、中、沉,各家意见一致,三部中,每部均有浮、中、沉,故称为九候。上部(寸部)主胸以上至头部疾病,中部主膈以下至脐部疾病,下部主脐以下至足。临床凡肺热、风火咳嗽、喘促,则右寸弦滑或浮大滑数;肺痈发热时,右脉滑数,右寸尤为突出;阴虚阳亢的高血压头痛,则寸脉盛于尺脉;心肌炎、心瓣膜炎身发冷热时,则脉象滑数或弦数,以左脉为甚,迨身热退,脉不滑数,而左寸脉每现沉滑,甚者可见不整脉,均说明寸以候上,左心右肺的明证。脾胃病时右关脉即起变化,急性胃炎,则右脉弦数、弦滑,右关为甚;胃痛,右关每现弦紧;慢性胃炎,右关多呈沉滑或沉弦数;虚寒痉挛性胃痛,右关多现弦虚。胰腺炎身热腹痛时,脉多弦滑数或弦大而紧,以右脉为甚,脾胃虚弱,腹胀脘满消化不良时,右脉弦细无力,这是右关以候脾胃的明证。膀胱湿热,淋浊便血,尺脉即现沉滑或弦大;下肢肿痛,或关节肿胀、脚气肿痛等症,则尺脉多现沉滑或弦数浮大,说明尺以候下。肝炎初期左关弦大、弦滑、弦数。慢性肝炎患者其脉象多现弦象,弦甚者病重,弦轻者病缓,其病势的发展与缓解,应以弦脉的轻重为判断,总以左关为明显。因此知古人分歧均未出寸以候上、关以候中、尺以候下为原则的《黄帝内经》基本理论范围,所谓膻中、心包、胸中,原已包括于寸脉之中,寸脉滑数弦大,咳嗽喘逆,则知为热邪犯肺。若胸痹满而痛,可考虑胸病。心悸气短,神昏谵妄,即要联系膻中,胸满心悸气短不足以息或有压迫感,脉率不整,多为心病。尺脉弦数或弦滑,而有尿急、尿频、尿血、淋痛,知为膀胱、小肠病。若大便燥结,或腹痛便泻,里急后重,便下脓血,知为大肠病。小便赤涩不畅,身现水肿,病在三焦。这也说明中医的诊断应脉证合参,绝不可单纯拘泥脉象。知此则古人争执,可以迎刃而解。另有人迎、寸口、跗阳三部脉的诊法。人迎脉即项侧动脉,人迎为针灸穴位名。诊脉时,一般病用寸口以候脏气之盛衰,即可作出诊断。必要时,须人迎、寸口相互参证,如高血压病,则人迎脉常大于寸口脉一倍。病势垂危者,寸口脉已散乱,或微细欲绝,则取跗阳脉较为可靠。跗阳脉即足背动脉。诊脉时有的要三部互参,综合分析,方能得出正确的结论(表2)。

表2 两手寸关尺分属脏腑表

上一篇:什么是有效人际沟通

下一篇:计算机检索的逻辑功能