(四)师生关系类型与互动方式

1.师生关系类型

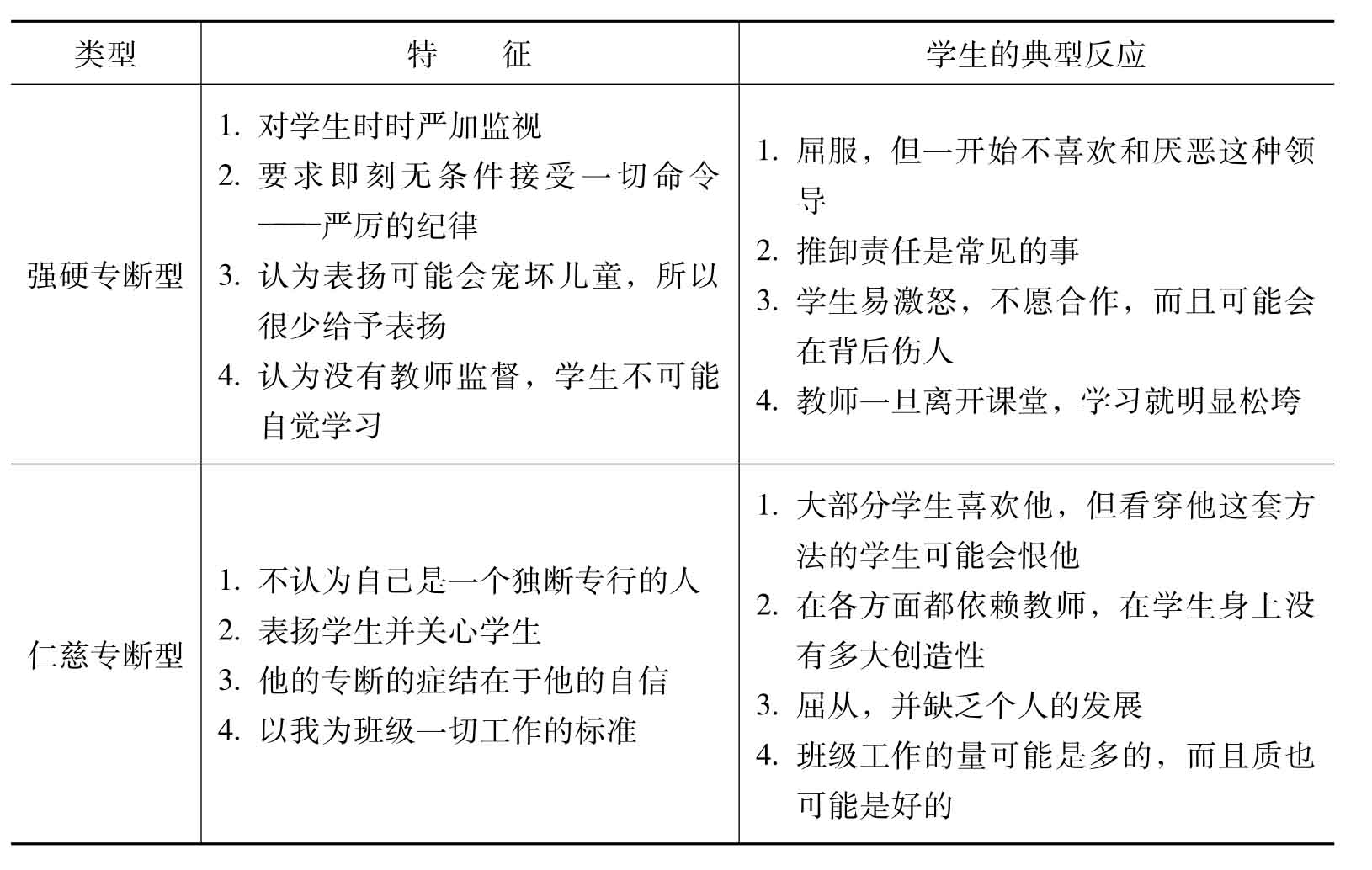

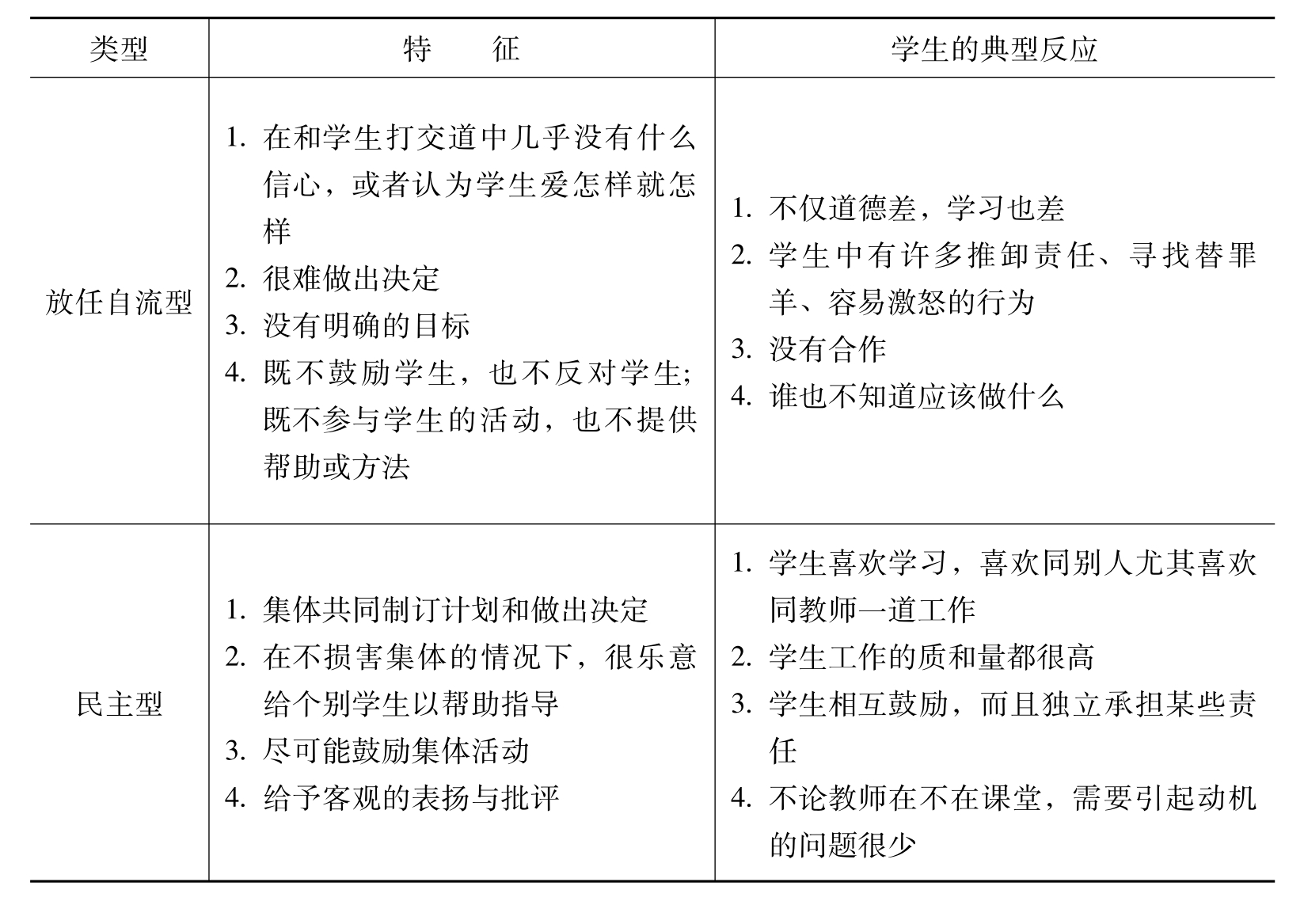

1939年,在勒温(K.Lewin)的指导下,李皮特(R.Lippit)与怀特(R. White)做了有关师生关系类型对学生学习行为影响的实验(见表11-2)。[52]

表11-2 师生关系与学生行为

续表

根据研究,他们将师生关系分为四种类型,即强硬专断型、仁慈专断型、放任自流型、民主型。研究表明,教师的领导方式是影响课堂气氛和师生关系类型的重要因素。死板、威胁和专制主义的控制,不仅隔断了学生与学生之间的联系,而且造成学生紧张、神经过敏和相互攻击。相反,放任自流、没有明确目标,也会导致学生的推卸责任、缺乏合作、无所适从等行为。因此,在当代社会,应该在教师与学生之间建立一种民主型的关系。

2.师生相互作用的方式

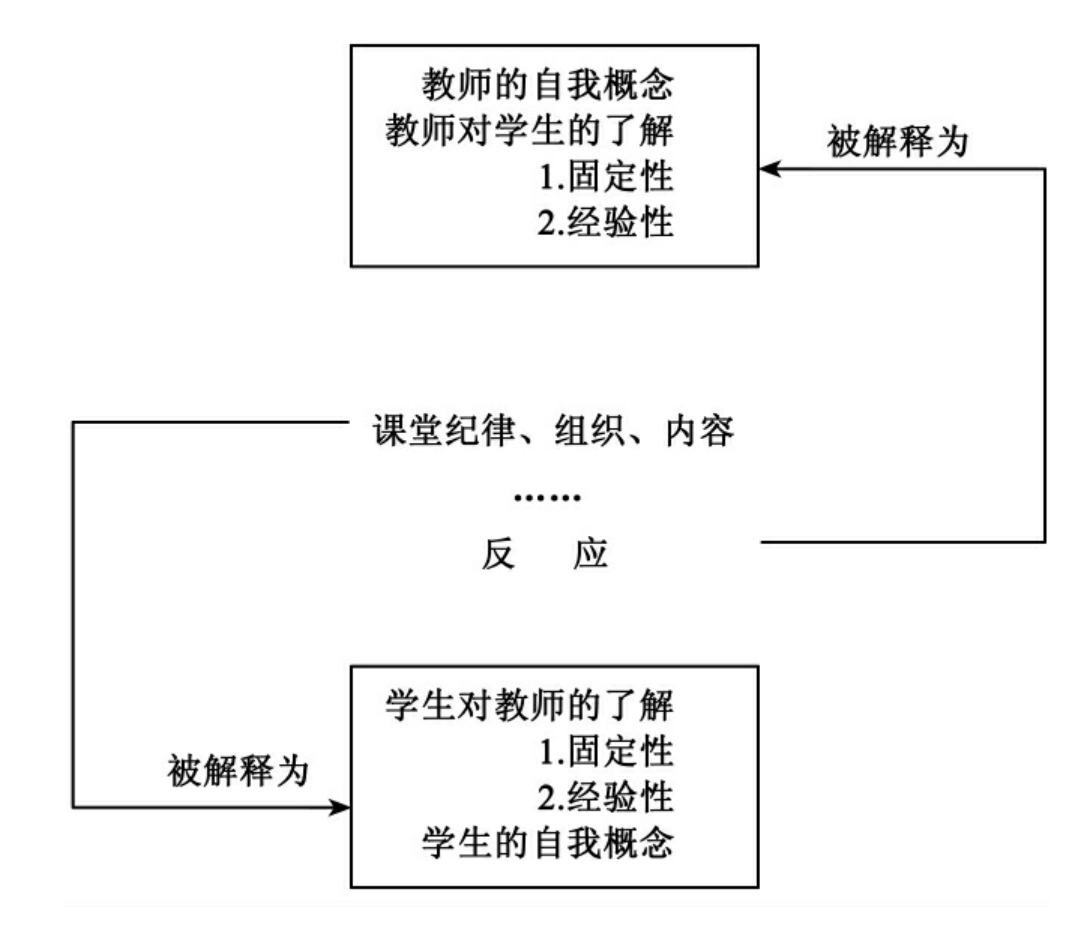

那么,教师与学生之间是如何发生相互作用的?这种互动机制是什么?有学者曾经运用微观解释学的方法对师生互动方式进行了研究,并提出了师生互动作用的模式,见图11-1。[53]

在这个模式中,教师通过自己的教学经验形成了自我概念,即对自己的认识,对教育内容以及学习方法的认识。并且,教师会对学生有所期望和了解,其中,有些期望来自固定的因素,如学生的年龄、性别、种族、家庭背景。这些固定性期望常常在教师接触学生之前就已经存在了。此外,教师也会有一些经验性的期望和了解,它们产生于教师在课堂上对学生行为的观察与评价。教师的自我概念与教师对学生的了解和期望相结合,就产生了课堂纪律、组织和内容等,并形成特定的课堂情境。

图11-1 师生间互动的模式

与教师一样,学生也有其自我概念和对教师的了解,这些因素产生了学生对教师的期望与要求的反应。教师对学生的各种反应给予解释和评价,形成对学生的经验性了解。这些新的认识和了解,可能会改变教师对学生的某些期望和要求,并改变教师的自我概念。正是教师与学生之间的这种互动,使师生双方的了解逐步加深,且彼此对对方做出一定的反应。

教师与学生之间的互动作用,可以通过教师期望对学生学业成绩的影响方面的研究予以说明。一般来说,教师的期望来自以下因素:①学生的身体特征:教师对有魅力的和逗人喜爱的孩子,怀有智力高、成绩好的期望。②学生的性别:认为女孩子语文和英语的成绩好,男孩子理科的成绩好。同样的行为,发生在女孩子身上是无法无天的,发生在男孩子身上则是精力充沛的表现。③社会经济地位:有关家长从事职业和家庭社会地位的偏见等,往往使教师产生一些不适当的期望。④测验的结果:智力测验和学业成绩的纪录,常影响教师对学生的判断。有关性格和行为的纪录也具有同样的作用。⑤关于兄弟姐妹的知识:哥哥姐姐的成绩评价好,对弟弟妹妹的成绩往往评价也好。要是由同一位教师教授兄弟姐妹,就容易产生这种情况。[54]

那么,教师是如何传达期望的?据研究表明,教师传达期望的方法主要包括:①分组:把学生分为能干的学生和问题学生;把学生分为升学组和就业组。在有些情况下,通过分派不同的课题和不同的设备,就能够反映出这种期望。②和学生的相互作用量:常与成绩好的学生交谈和回答问题,而成绩差的学生则不作为交谈的对象。③赞赏与支持的发言的量:对期望其获得良好成绩的学生,支持和赞扬的行为也多;反之,对于另一些学生,即使出现同样的行为,也较少去赞扬和支持。④给予学生的作业水平:对期望其获得良好成绩的学生,给予高水平的家庭作业;反之,则布置低水平的家庭作业。⑤激励与暗示的量:对于期望殷切的学生,激励的行为会增多,或者为了引导其得出正确答案而给予的暗示情况增多。

众多研究表明,教师在对待学习成绩好和学习成绩差的学生时,采取的方式是不同的,大致体现为以下诸方面:①等候学习差的学生回答问题的时间短;②向学习成绩差的学生提供答案或叫另外某个学生回答,而不是通过提示或重复或改变提问的方式来促进他们对问题的回答;③奖励低成就学生不适当的行为或不正确的回答;④经常地批评那些学生成绩不良的学生;⑤经常表扬学生成绩好的学生的长处而不大表扬学生成绩不良学生的同样行为;⑥没有对学习成绩不良学生的回答给予必要的反馈;⑦较少注意学生成绩不良的学生,较少与他们发生相互作用;⑧不经常提问学习成绩不良的学生,或只是问一些比较容易的不用过多分析的问题;⑨把学习成绩不良学生的座位安排在离教师较远的地方;⑩教师对学习成绩不良的学生的过分同情或提供不必要的、多余的帮助;⑪与学习成绩不良学生的交往更多是在私下而不是公开进行,并更密切地监控和组织他们的活动;⑫有区别地评阅测验或学生作业,在难以确定的两可情况下,教师所偏向的常是学习成绩良好的学生而不是学习成绩不良的学生;⑬与学习成绩不良学生交往时不大友好,包括较少微笑和较少使用其他表示支持的非言语信息;⑭对学习成绩不良学生做出的反馈比较简单,包含信息不多;⑮在与学习成绩不良学生的交互作用中较少有眼光的接触,或使用其他非言语方式来传达注意与反应,如身体向前倾、点头表示肯定;⑯对学习成绩不良学生较少使用有效但又耗时的教学方法;⑰较少接受和利用学习成绩不良学生的想法。[55]

◎复习思考题

1.影响教师社会地位的因素有哪些?在现代社会,教师社会地位的表现形式有哪些?

2.教师的劳动具有哪些特点?

3.教师应该具备哪些素质?如何培养这些素质?

4.请结合实际谈谈如何成为一名合格的教师。

5.试对“教师中心论”和“儿童中心论”进行评析,并结合实际谈谈如何建立良好的师生关系。

【注释】

[1]陈奎熹.教育社会学研究[M].台湾:台湾师大书苑有限公司,1990:183.

[2]曾荣光.教师专业组织、国家权力与科层权威:香港教师专业化路向分析[J].香港中文大学教育学报.1990:18(2).

[3]筑波大学教育学研究会.现代教育学基础[M].上海:上海教育出版社,1986:442.

[4]筑波大学教育学研究会.现代教育学基础[M].上海:上海教育出版社,1986:443.

[5]国家教育发展与政策研究中心.发达国家教育改革的动向与趋势[M].第2集.北京:人民教育出版社,1987:265-266.

[6]李星云.国外中小学教师工资制度对我国的启示[J].教育与经济,2008(3).

[7]刘春等.聚焦国外义务教育经费保障制度[N].中国教育报,2006-03-10.

[8]赵卫.教师职业威信及社会地位问题的教育学考察[J].教育研究,1994(10).

[9]顾明远.教育大辞典[M].第6卷.上海:上海教育出版社,1992:452.

[10]董泽芳.教育社会学[M].华中师范大学出版社,1990:313.

[11]新华网,http://www.sina.com.cn,2006-12-05.

[12]陈奎熹.教育社会学研究[M].台湾:台湾师大书苑有限公司,1990:183.

[13]参见伯克.职业化:对发展中国家教师和师范教育工作者的重大意义[J].教育展望,1997(3).

[14]格雷斯.教师和角色冲突[M]∥瞿葆奎.教育学文集·教师.北京:人民教育出版社,1991:207.

[15]王枬.教师劳动特点新探[J].教育科学,1991(1).

[16][加]江绍伦.教与育的心理学[M].南昌:江西教育出版社,1985:1.

[17]转引自林永喜.师范教育[M].台北:文景出版社,1986:52.

[18]转引自林永喜.师范教育[M].台北:文景出版社,1986:80.

[19]联合国教科文组织.学会生存——教育世界的今天和明天[M].北京:教育科学出版社,1996:108.

[20]转引自许霆等.国外现代中小学教师素质研究述要[J].外国中小学教育,1989(4).

[21]查有梁等.教育人才素质研究[M].郑州:河南出版社,1991.

[22]邵瑞珍等.教育心理学——学与教的原理[M].上海:上海教育出版社,1983:256.

[23]孟育群.现代教师的教育能力结构[J].现代中小学教育,1990(3).

[24]罗树华等.教师能力学[M].济南:山东教育出版社,1997.

[25]胡森.国际教育百科全书[M].第9卷.贵阳:贵州教育出版社,1990:182-183.

[26]郑金洲、黄向阳.联合国教科文组织、美国、日本及俄罗斯关于教师师德规范的规定[J].教育参考(师德教育专刊),1997.

[27]叶澜.教育概论[M].北京:人民教育出版社,1991:217-218,219.

[28]P.Perry.Professionalization and deprofessionalization in education[M]∥Eric Hoyle&Jacquetta Megarry(Eds.).World yearbook of education 1980:professional development of teachers. London:Kogan Page,1980:143.

[29]Michael Fullan&Andy Hargreaves.Teacher development and education change[M].London&Washington,D.C.:Falmer Press,1992:8-9.

[30]J.W.Little.Teacher development and educational policy[M]∥Michael Fullan&Andy Hargreaves(Eds.).Teacher development and education change.London&Washington,D.C.: Falmer Press,1992:170.

[31]瞿葆奎.教育学文集·教师[M].北京:人民教育出版社,1991:636.

[32]罗清水.终身教育在国小教师专业发展的意义[J].研习资讯,1998(4).

[33]F.Fuller&O.Bown.Becoming a teacher[M]∥K.Ryan(Ed.).Teacher education. Chicago:University ofChicago Press,1975.

[34]L.Katz.Development stages of preschool teachers[J].Elementary School Journal.1972,73(1).

[35]P.R.Burden.Teacher’s perceptions of the characteristics and influence on their personal and professional development[J].Dissertation Abstract International.1980,40(5404A).

[36]参见杨秀玉.教师发展阶段论综述[J].外国教育研究,1996(6).

[37]参见张俐蓉.中小学教师专业发展的国际实践[J].全球教育展望,2001(7).

[38]李瑾瑜.布贝尔的师生关系观及其启示[J].西北师范大学学报(社会科学版),1997(1).

[39]许高厚.现代教育学[M].北京:北京师范大学出版社,1995:109.

[40]学校教育中的师生关系之我见——兼与孙喜亭教授商榷[J].教育理论与实践,2001(3).

[41]华南师大教育系教育学教研室.现代教育学[M].广州:广东高等教育出版社,1997: 118.

[42]李瑾瑜.关于师生关系本质的认识[J].教育评论,1998(4).

[43]南京师范大学教育系.教育学[M].北京:人民教育出版社,1987:140.

[44]中国大百科全书·教育[M].北京:中国大百科全书出版社,1985:320.

[45]张焕庭.西方资产阶级教育论著选[M].北京:人民教育出版社,1979:294,275.

[46]赵祥麟,王承绪.杜威教育论著选[M].上海:华东师范大学出版社,1981:32.

[47]方展画.罗杰斯的教育思想与非指导性教学论.载钟启泉.美国教学论流派[M].陕西人民教育出版社,1993:258-259.

[48]王策三.论教师的主导作用与学生的主体地位[J].北京师范大学学报(社会科学版),1986(6).

[49]张连捷等.论教学过程中教与学的矛盾运动——对“教师是主导、学生是主体”的几点异议[J].教育理论与实践,1986(2).

[50]张启航.试论教与学的关系——再谈教师是主导、学生是主体[J].教育理论与实践,1989(5).

[51]赵贞祥.也评教师是主导学生是主体[J].教育理论与实践,1989(2).

[52]转引自邵瑞珍.教育心理学——学与教的原理[M].上海:上海教育出版社,1983: 269.

[53][英]戴维·布莱克莱吉等.当代教育社会学流派——对教育的社会学解释[M].北京:春秋出版社,1989:264.

[54]参见郑金洲.教育通论[M].上海:华东师范大学出版社,2000:345-346.

[55][美]罗森塔尔,雅各布森.课堂中的皮格马利翁——教师期望与学生智力发展[M].北京:人民教育出版社,1998:231-233.

上一篇:宝咳宁颗粒

下一篇:我国电子商务发展现状及存在的问题