本节热门考点

1.因止血机制异常而引起,以自发性出血和血管损伤后出血不止为特征的疾病称为出血性疾病。血小板异常是最常见的出血病因。

2.出血性疾病的诊断应遵循据病史、体检→提出简单的筛查实验→对出血病因初步归类→选择特殊实验确诊的步骤。

3.出血性疾病的实验室检查:①束臂试验:>10个出血点为阳性,见于血小板减少、血小板功能异常、血管壁功能异常等;②BT:>7分钟为异常;③血小板计数:<100×109/L为减少;④血块退缩试验:凝固后30分钟至1小时开始回缩,24小时回缩完全;⑤凝血时间:正常4~12分钟;⑥APTT:正常30~45秒;⑦PT:正常11~13秒;⑧TT:正常16~18秒;⑨3P试验:阳性主要见于DIC。

4.过敏性紫癜的常见病因:感染、食物、药物和物理因素。临床分型:单纯型、腹型、关节型、肾型和混合型。腹型注意与外科急腹症鉴别。消除致病因素是最根本的治疗。

5.特发性血小板减少性紫癜发病与免疫因素密切相关。急性型多发生于儿童,发病前1~2周有上感史,起病急,全身皮肤瘀点、瘀斑、紫癜可有血肿形成;慢性型主要见于40岁以下青年女性,多为皮肤、黏膜出血,严重内脏出血少见。糖皮质激素治疗特发性血小板减少性紫癜的作用机制:①减少PAIg生成及减轻抗原抗体反应;②抑制单核-吞噬细胞系对血小板的破坏;③改善毛细血管通透性;④刺激骨髓造血及血小板向外周血的释放。脾切除的适应证:经皮质激素治疗6个月无效;皮质激素有效,但易复发,或需大剂量维持治疗;激素治疗有禁忌。

6.DIC是一组严重的出血性综合征,特点是在某些致病因素作用下首先出现短暂的高凝状态,形成广泛微血栓,继之出现消耗向低凝状态并激发纤溶亢进。病因为感染、恶性肿瘤、病理产科、手术及创伤等。DIC的临床表现为出血、休克、栓塞、溶血。DIC的诊断标准:同时有下列3项异常:①血小板<100×109/L或进行性下降;②血浆纤维蛋白原<1.5g/L或进行性下降;③D-二聚体升高或阳性,或3P试验阳性或FDP>20mg/L;④PT缩短或延长3秒以上,或APTT缩短或延长10秒以上。肝素应用指征:DIC早期,血小板及凝血因子进行性下降、微血管血栓明显者,消耗性低凝期但病因短期不能去除者补充凝血因子的情况下使用。肝素过量可用鱼精蛋白中和。

一、概述

出血性疾病是指正常止血机制发生障碍引起的,临床上以自发性出血、轻微损伤后出血过多或出血不止的一组疾病。

(一)正常止血、凝血、抗凝和纤维蛋白溶解机制

1.正常止血机制

(1)血管因素:血管收缩止血,促进血小板黏附,启动凝血系统。

(2)血小板因素:形成血小板栓子,机械性填塞血管破损处。

(3)凝血因素:启动凝血系统,最终止血。

2.凝血机制

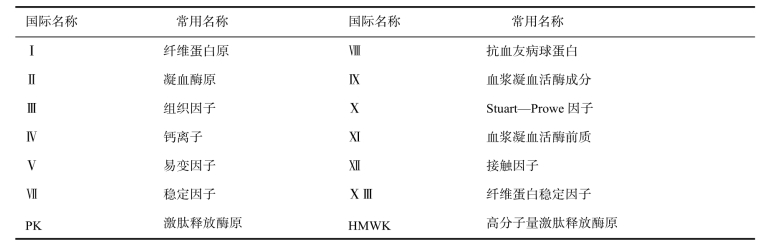

(1)凝血因子(表16-8):共14个,Ⅲ因子为组织因子,Ⅳ因子为钙离子。

表16-8 凝血因子分类

(2)凝血过程:①凝血活酶生成阶段;②凝血酶生成阶段;③纤维蛋白生成阶段。

3.抗凝和纤维蛋白溶解机制

(1)抗凝系统:抗凝血酶Ⅲ,肝素(与抗凝血酶Ⅲ密切相关),蛋白C。

(2)纤溶系统:促进纤溶酶原,组织性纤溶酶原活化剂,尿激酶型纤溶酶原活化剂。

纤溶酶相关抑制物。

(二)发病机制分类

1.血管壁功能异常 ①遗传性:遗传性毛细血管扩张症等;②获得性:过敏性紫癜、维生素C缺乏症。

2.血小板异常

(1)血小板数量减少:特发性血小板减少性紫癜、药源性血小板减少症及DIC等。

(2)血小板数量增多:血小板增多症等。

(3)血小板功能缺陷:血小板无力症、巨型血小板病等。

3.凝血异常

(1)先天性:如血友病甲(缺少Ⅷ因子)和血友病乙(缺少Ⅸ因子)。

(2)获得性:维生素K缺乏症、肝脏疾病所致的出血。

(三)实验室检查

1.筛选试验

(1)血管异常:出血时间,毛细血管脆性试验。

(2)血小板异常:血小板计数,血块收缩试验,毛细血管脆性试验及BT。

(3)凝血异常:凝血时间(CT),活化部分凝血活酶时间(APTT),凝血酶原时间(PT),凝血酶原消耗时间(PCT),凝血酶时间(TT)等。

2.确诊试验

(1)血管异常:毛细血管镜,血vWF、内皮素-1(ET-1)及TM测定等。

(2)血小板异常:血小板数量、形态,平均体积,血小板黏附、聚集功能,PF3有效性测定,网织血小板、血小板α颗粒膜蛋白(P选择素)、直接血小板抗原(GPⅡb/Ⅲa和Ⅰb/Ⅸ)单克隆抗体固相(MAIPA)检测及血栓烷B2测定等。

(3)凝血异常

①凝血第一阶段:测定FⅫ、Ⅺ、Ⅹ、Ⅸ、Ⅷ、Ⅶ、Ⅴ及TF等抗原及活性。

②凝血第二阶段:凝血酶原抗原及活性,凝血酶原碎片1+2(F1+2)测定。

③凝血第三阶段:纤维蛋白原、异常纤维蛋白原、纤维蛋白单体、血(尿)纤维蛋白肽A(FPA)、FⅫ抗原及活性测定等。

(4)抗凝异常:①AT抗原及活性或凝血酶-抗凝血酶复合物(TAT)测定;②PC、PS及TM测定;③FⅧ:C抗体测定;④狼疮抗凝物或心磷脂类抗体测定。

(5)纤溶异常:①鱼精蛋白副凝(3P)试验;②血、尿FDP测定;③D-二聚体测定;④纤溶酶原测定;⑤t-PA、纤溶酶原激活物抑制物(PAI)及纤溶酶-抗纤溶酶复合物(PIC)等测定。

(四)诊断

通过详细的病史和实验室检查多可明确。

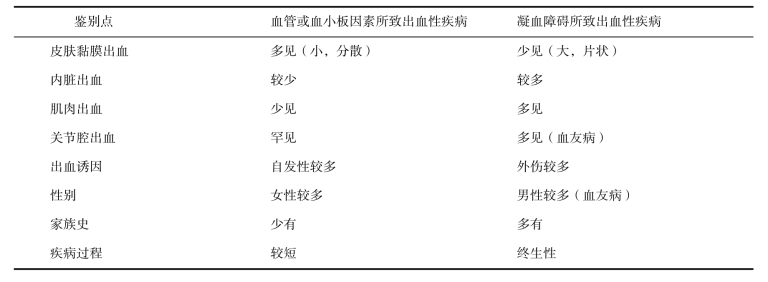

1.病史和体格检查(表16-9)

表16-9 出血性疾病分类鉴别

2.实验室检查 包括筛选试验和一些特殊试验(血管壁、血小板和凝血异常等)。

(五)治疗原则

1.病因防治

(1)防治基础疾病:如控制感染,积极治疗肝、胆疾病,肾病,抑制异常免疫反应等。

(2)避免接触、使用可加重出血的物质及药物。

2.止血治疗

(1)补充血小板和(或)相关凝血因子。

(2)止血药物:收缩血管、增加毛细血管致密度、改善其通透性的药物:卡巴克络、曲克芦丁、垂体后叶素、维生素C、维生素P及糖皮质激素等;合成凝血相关成分所需的药物:维生素K1、维生素K3、维生素K4等;抗纤溶药物:氨基己酸、氨甲苯酸、抑肽酶等;促进止血因子释放的药物:去氨加压素等;局部止血药物:凝血酶、巴曲酶及吸收性明胶海绵等。

(3)促血小板生成的药物:血小板生成素(TPO)、白介素-11等。

(4)局部处理局部加压包扎、固定及手术结扎局部血管等。

3.其他治疗

(1)基因疗法。

(2)抗凝及抗血小板药物。

(3)血浆置换重症ITP、TTP等。

(4)手术治疗包括脾切除、血肿清除、关节成型及置换等。

(5)中医中药治疗。

二、过敏性紫癜

1.常见原因 病因有感染、食物过敏、药物过敏、花粉、昆虫咬伤等所致的过敏等,但过敏原因往往难以确定。

2.发病机制 过敏性紫癜为免疫因素介导的一种全身血管炎症。

3.临床表现 儿童及青少年较多见,起病前1~3周往往有上呼吸道感染史。典型临床表现有如下几型。

(1)单纯型(紫癜型):是最常见类型。主要表现为皮肤紫癜。紫癜大小不一,可融合成片。

(2)腹型(Henoch型):恶心、呕吐、呕血、腹泻及黏液便、便血等。其中腹痛最为常见。

(3)关节型(schÖnlein):除皮肤紫癜外,关节肿胀、疼痛、压痛及功能障碍等表现,游走性,经数日而愈,不遗留关节畸形。

(4)肾型:病情最为严重,除皮肤紫癜外,血尿、蛋白尿及管型尿。少数病例可演变为慢性肾炎、肾病综合征,甚至肾功能衰竭,过敏性紫癜所引起的这些肾脏损害称为过敏性紫癜性肾炎。

(5)混合型:除皮肤紫癜外,其他三型中有两型或两型以上合并存在。

4.实验室检查

(1)血常规:血小板计数正常。

(2)尿液检查:可有蛋白、红细胞、白细胞和管型。

(3)毛细血管脆性试验:阳性。

(4)肾功能:可能有异常。

5.诊断与鉴别诊断

(1)诊断:根据发病前感染、食物、药物、花粉、虫咬、疫苗接种等病史,有典型特征性皮肤紫癜,结合关节、胃肠或肾脏症状以及反复发作史,不难诊断。

(2)鉴别诊断

①紫癜型与特发性血小板减少性紫癜。

②关节型与风湿性关节炎。

③腹型与外科急腹症。

④肾型与肾小球肾炎等。

6.治疗 ①消除病因;②一般治疗:抗过敏药物及改善血管通透性;③肾上腺皮质激素;④免疫抑制药(如环磷酰胺、硫唑嘌呤等)药物。

三、特发性血小板减少性紫癜

(一)病因和发病机制

1.免疫因素。

2.肝、脾破坏。

(二)临床表现

主要是皮肤黏膜的出血表现,少数可见内脏出血。

(三)实验室检查

1.血小板均在100×109/L以下。

2.骨髓象①急性型骨髓巨核细胞数量轻度增加或正常,慢性型骨髓巨核细胞显著增加;②巨核细胞发育成熟障碍,急性型者尤甚;有血小板形成的巨细胞显著减少。

3.血小板相关抗体(PAIg)、血小板相关补体(PAC3)多阳性。

(四)诊断与鉴别诊断

1.诊断

(1)多次检查血小板计数减少。

(2)脾不大或轻度大。

(3)骨髓巨核细胞增多或正常,有成熟障碍。

(4)排除继发性血小板减少症。

(5)具备下列五项中任何一项:①泼尼松治疗有效;②脾切除治疗有效;③PAIg阳性;④PAC3阳性;⑤血小板寿命缩短。

2.鉴别诊断 需排除继发性血小板减少症,如肝炎、结缔组织疾病、脾功能亢进、感染及药物等。

(五)治疗

1.一般治疗

2.糖皮质激素为首选治疗

(1)作用机制:①减少PAIg生成及减轻抗原抗体反应;②抑制单核-吞噬细胞系统对血小板的破坏;③改善毛细血管通透性;④刺激骨髓造血及血小板向外周血的释放。

(2)剂量与用法:常用泼尼松30~60mg/天,待血小板升至正常或接近正常后,逐渐减量,最后以5~10mg/天维持治疗,持续3~6个月。

3.脾切除 适应证:①正规糖皮质激素治疗3~6个月无效;②泼尼松维持量每日需大于30mg;③有糖皮质激素使用禁忌证;④51Cr扫描脾区放射指数增高。

4.免疫抑制药治疗 常用药物:长春新碱,环磷酰胺,硫唑嘌呤,环孢素等。

5.急症处理 适用于:①血小板低于20×109/L;②出血严重、广泛者;③疑有或已发生颅内出血者;④近期将实施手术或分娩者。

(1)血小板悬液输注。

(2)静脉注射丙种球蛋白。作用机制与Fc受体封闭、抑制自身抗体产生,单核-吞噬细胞系统免疫廓清干扰及免疫调节等有关。

(3)大剂量糖皮质激素。

(4)血浆置换。

四、弥散性血管内凝血

弥散性血管内凝血(DIC)是许多疾病发展过程中的一种复杂的病理过程,是一组严重的出血性综合征。其特点是在某些致病因素作用下首先出现短暂的高凝状态,血小板聚集、纤维蛋白沉着,形成广泛的微血栓,继之出现消耗性低凝状态并发继发性纤溶亢进。临床表现为出血、栓塞、微循环障碍及溶血等。

(一)病因和发病机制

1.病因 诱发DIC的病因甚多,其中以感染性疾病最多见,其次是恶性肿瘤与白血病,严重创伤及病理产科。

2.发病机制 各种疾病促发DIC的机制不尽相同,如肿瘤、创伤、病理产科等可释放类似组织因子的物质进入血循环。革兰阴性细菌内毒素可激活内源性凝血系统,除直接激活因子Ⅻ外,并可导致单核细胞及内皮细胞的组织因子活性表达,在这些细胞表面加速凝血反应。急性早幼粒细胞白血病大量白细胞溶酶体颗粒中释放促凝物质。DIC在大多数情况下往往是综合因素所致。DIC的发展过程可分为高凝血期、消耗性低凝血期和继发性纤溶亢进期。

(二)临床表现

1.临床分型

(1)急性型:病情急剧凶险,通常数小时至1~2天内发病,常有严重出血,血压下降甚至休克,往往因休克和大出血而在短期内死亡。

(2)慢性型:较少见,起病缓慢,病程可达数月甚至数年,高凝血期较明显;出血不严重。

2.各型DIC临床表现的共同特点

(1)出血:是最突出的症状,往往是突然发生的广泛、自发性出血。

(2)微血管栓塞,慢性型常见,栓塞最常见于肺、脑、肝、肾和胃肠道等。

(3)休克或微循环障碍:主要见于急性型。患者可在短期内出现低血压或休克。皮肤黏膜发绀,并有少尿、无尿、呼吸及循环衰竭等症状。

(4)微血管病性溶血。

(三)实验室检查

见诊断部分。

(四)诊断与鉴别诊断

1.诊断

(1)临床表现:有下列2项以上的临床表现。①多发性出血倾向;②不易用原发病解释的微循环衰竭或休克;③多发性微血管栓塞症状、体征,如皮肤、皮下、黏膜栓塞坏死及早期出现的肾、肺、脑等脏器功能不全;④抗凝治疗有效。

(2)实验室检查诊断指标:同时有下列3项以上异常者。①血小板<100×109/L或进行性下降;②血浆纤维蛋白原含量<1.5g/L,或进行性下降;③3P试验阳性或FDP>20mg/L;④凝血酶原时间缩短或延长3秒以上或呈动态变化或APTT缩短或延长10秒以上。

2.鉴别诊断 主要与重症肝炎,血栓性血小板减少性紫癜,原发性纤维蛋白溶解亢进症进行鉴别。

(五)治疗

1.消除诱因,治疗原发病此乃终止根本措施。

2.肝素治疗应及早应用,最好在高凝期。

(1)适应证:①DIC的高凝期;②微血管栓塞明显;③病因不能及时除去者。对出血倾向及出血性疾病如近期咯血、呕血、各种手术后大创面有出血者或以纤溶亢进为主者不宜用肝素。

(2)肝素的用法和剂量:肝素剂量宜个体化,以使部分凝血活酶时间(APTT)延长1.5~2倍为度。用药期间若有出血症状加重提示肝素过量,应立即停用或减量。一般用药5~7天。

3.抗血小板药。适用于轻型DIC或高度怀疑DIC而未肯定诊断或处于高凝状态的患者。

4.补充凝血因子。

5.抗纤溶治疗。抗纤溶药物在DIC早期忌用,只有当继发性纤溶亢进成为出血的主要原因时才可与足量肝素同时应用。常用药有6-氨基己酸(EACA)、氨甲苯酸(止血芳酸、PAMBA)和氨甲环酸或抑肽酶。

上一篇:马歇尔—勒纳条件

下一篇:个人职业性格行为测评怎么测