三拗汤是一个最常用的方剂。这个方子首见于宋代《太平惠民和剂局方·卷二》。其组成为麻黄(不去节)、杏仁(不去皮、尖)、甘草(生用)各等份。“治感冒风邪,鼻塞声重,语音不出,或伤风伤冷,头痛目眩,四肢拘踡,咳嗽多痰,胸满气短。”

三拗汤是从经方衍化来的,也就是麻黄汤去桂枝,麻杏石甘汤去石膏,麻杏薏甘汤去薏苡仁。那么,它为什么不名为麻杏草汤或麻黄汤去桂枝汤呢?而偏曰三拗汤呢?这有它一定的意义。考其命各的由来,“拗”作相违讲,亦即不顺从的意思。因方中3种药物的用法与张仲景的药法相违背,所以名曰“三拗”。陆士谔先生在他评注俞根初《伤寒时方歌诀》一书里说得很具体。他说:“何谓三拗汤,以故意与仲景圣法相拗也。仲景用麻黄必去节,以麻黄能发汗,麻黄节能止汗,去节所以尽发汗之用;今偏用带节麻黄,既欲其发汗,又不欲其发之过甚,一拗也。仲景用杏仁必去皮尖,以杏仁能降气,皮则涩滞气,尖则性偏生发;今用杏仁偏留皮尖,惟略杵以出药性,二拗也。仲景用甘草必炙,一以调和诸药,一以奠定中州;今偏用生甘草,寓泻于补,三拗也……”那么反过来要问,为什么不顺从仲圣的药法呢?那么他不就成了离经叛道医界的罪人吗?不!不!我们是这样看的。它是在张仲景的药法基础上有了进一步的提高和发展,使它发挥更好地治疗作用,这能说是离经叛道吗?我们认为他是张仲景的功臣。后贤在这个方子的基础上,又衍化出了许多有名方剂,兹简述如下,以资参考。

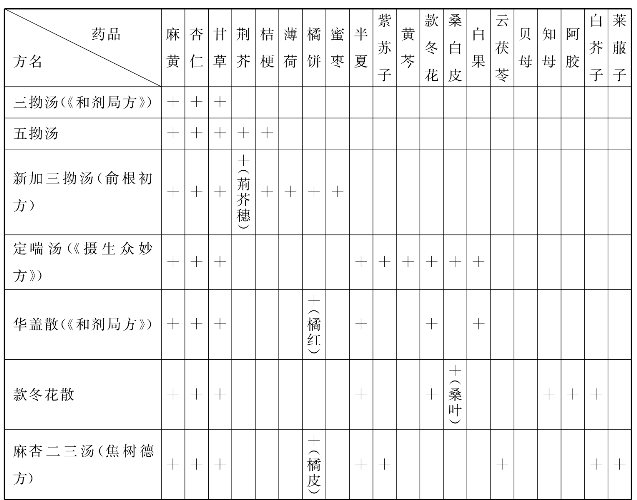

三拗汤及其衍化的方剂

从以上各方的组成来看,都是在三拗汤的基础上加味而成,从而也可知本方在临床上应用之广泛了。

本方之麻黄含有麻黄碱,有平喘作用,能使气管的平滑肌弛缓,解除呼吸困难。《神农本草经》谓:“麻黄止咳逆上气。”同时麻黄所含的麻黄油有发汗作用。杏仁有止咳平喘作用。唐代甄权《药性本草》云:“杏仁治咳,上气喘促。”本品内含苦杏仁素,内服分解所产生微量的氰酸,对呼吸中枢有抑制作用,使呼吸运动安静,而奏镇咳之效。甘草可用做矫味药,含石碱素,能促进咽喉及气管的分泌,使痰容易咳出。这3味药配合在一起,能治上呼吸道感染的咳嗽、喉痒、多痰等症状。尤在泾《金匮翼》云:“咳嗽经年不愈,余无他症,服药无效者,得三拗汤恒愈。”

本方的应用,总以感冒风寒,外束肌腠,邪在肺卫,而有咳嗽气喘者,最为合适。但要辨证施治灵活地予以增损,才能收到予期的效果。如痰之多少,稠黏与稀薄,咳出爽与不爽;舌之枯润,质之绛否,苔之黄白;口渴与否;尿之清长短赤;寒热之轻重等。均须注意及之。我们要做到“观其脉症,知犯何逆,随证治之”,灵活地加以化裁,方能丝丝入扣,药不虚发。否则,执死方治活病,未有不偾事者。

因本方药简效宏,我在临床上常将此方作为治疗一般感冒咳嗽的基本方。并根据具体症状灵活的予以加味。将我在临床应用的点滴经验,简介如下:咳嗽气喘,痰多稀薄,呈白沫样,口不渴者,可加干姜、细辛、五味子、云茯苓、陈皮、半夏等品以宣肺蠲饮;咳嗽声重,痰黄而稠黏、艰于咳出,口干苔黄者,可加瓜蒌、桔梗、枇杷叶、黄芩、石膏、大贝、旋覆花、桑白皮等品以涤痰清肺;咳嗽,小便赤涩者,可加桑白皮、紫菀、车前子、冬瓜子等品以利尿而清水之上源;咳嗽痰多稠黏、胸膈满闷者,可伍三子养亲汤(紫苏子、莱菔子、白芥子)以豁痰利气;慢性咳嗽气急,缠绵不愈者,可加罂粟壳、川贝母、五味子、诃子等以敛肺止咳。

以上说谈,仅是一得之愚的点滴体会,谬误之处,希海内明达教而正之是幸。