第七节 视点

一、镜头视点的分类

简单来说,视点(Point of view)是摄影机的位置。在我们分析电影中的视点和拍摄中设置视点时要考虑下列的问题:

(1)摄影机从什么位置和通过怎样的“眼睛”看动作?

(2)摄影机的位置和特定的“看”的方式对观众反应的影响?

(3)我们对视点变化会有怎样的反应?

不同于文学写作中的视角,电影电视中的视点在一个场景中是多样的,而且在彼此之间不断转换。按照视点发出的依据,将剧情片中的视点分为:

(1)客观视点:摄影机作为旁观者

(2)主观视点:摄影机作为动作的参与者

(3)导演视点:导演有意图参与剧情的视点

(4)间接主观视点:观众去看的视点

视点是好莱坞经典电影语言体系的重要技巧,这类电影镜头语言的核心在于建立电影叙事的幻觉,使观众完全沉浸其中,因此,视点的依据和逻辑关系对于电影叙事的流畅非常重要。所以下列视点的分析方法和影片拍摄技巧适用于好莱坞主流叙事电影,而对于先锋实验性的影片以及作者性的艺术电影并不完全适合。

(一)客观视点———摄影机对场景的记录

客观的镜头视点被美国著名导演John Ford概括为“摄影机的哲学”。他认为摄影机是一扇窗,窗户外边的人看这里面的人和事,观众也要去看这些人和事,好像它们是在远处真的发生了一样,只不过我们并没有被邀请参与进去。因此,客观的镜头视点被作为一种尽可能产生这个“视窗效应”静止的、刻板的拍摄方法。客观视点暗示了一种在摄影机和拍摄物之间相对远的情感距离,好像摄影机仅仅在尽量直接地记录演员和动作而已。导演使用自然、直接、简单的机位设计捕捉摄影机前一系列动作的镜头是客观视点镜头。客观视点镜头不评价和不打扰这些动作。我们看这些行为是从客观角度出发,不带任何个人看法的。如果移动摄影机,不应该是明显地引起观众的注意,而是自然地融合在剧情发展之中。

这是使用客观视点的明显优点,它能再现连贯、清晰的场景,因此客观视点镜头在电影中大量使用。但是过度地使用客观视点是危险的,因为它的客观和不介入的态度也会使观众失去兴趣。

(二)主观视点———摄影机对场景的介入

主观视点提供给我们一个带着剧中人物的情感倾向的视觉角度,是摄影机对场景的介入。希区柯克的摄影逻辑正好同福特相反,他擅长于创造引导观众卷入剧情的强烈感觉,运用精致的镜头运动去创造这样的视觉场面从而带给观众悬念,迫使观众成为剧中人去经历那些情感。

主观视点镜头是创造这种主观介入感的一个重要工具,如希区柯克的电影中,运用娴熟的剪辑技巧和大量接近人物动作的视点镜头使观众产生介入感。在他的《导演》文章中写道:“你会逐渐建立起心理的情境,一部分一部分地,使用摄影机去强调第一个细节,然后其他。关键在于不让观众在很远的外边观看而是让他们进入其中。你能够做到这一点仅仅通过把动作打破为一个个细节,这样每个细节就被迫呈现在观众面前而暗示出心理性的意味。如果你使这个场面直接地演绎出来,仅仅用摄影机固定在一个位置用镜头记录下来,你将失去驾御观众的能力,他们观看这个场面就没有任何真实的介入感,你也没有让观众关注特定的视觉细节从而理解人物情感的有效手段”。[7]运用更多的主观视点,观众的观影经历就会更加紧张,能更快地介入剧情。从通常的意义上讲,这种视点是以摄影机的运动为特征的,迫使观众去看场景中的人物正在看的,从而成为这个角色。

人物的主观视点可以将观众的欲望缝合到电影中。(见图1- 71、图1- 72)

图1- 71 主观视点,《精神病患者》

图1- 72

人物在观看的镜头是赋予人物视点的客观镜头,应该对应下一个人物所看中的事物的主观镜头。

不过在整部影片中都保持一个纯粹的主观视点几乎是不可能的。保持纯粹主观视点的技术困难明显地在于,影片的连续性和人物之间的沟通通常要求在被看的物体和观看的人之间正反打镜头。

镜头在主观和客观之间的转换通常的规则如下:首先,一个客观镜头显示角色在看镜头外的某样东西,引导观众去猜他正在看的东西,然后下一个镜头,叫做视线镜头,显示出角色正在看什么。因为这种在镜头之间简单的逻辑关系提供了一个流畅自然的从客体到主体的视点运动,这是典型的正反打镜头模式。从主观视点到客观视点的不断转换让观众容易理解事件中的变化状态并将观众带入剧情。

(三)导演视点———引导观众怎样看

导演视点是在一种类型的镜头中,电影制作者不但选择要给我们看什么,同时也揭示我们应该怎样看。通过从特定的角度或焦距拍摄这个场景,通过某种画面造型技巧,导演塑造、强化出了视觉形象的某种特征,表达出导演对视觉形象的某种意义或感情态度。观众也被迫对看到的内容作出一定的情感反应。导演总是在用精确的手段操纵我们的视点,这种导演视点让观众以某种不寻常的方式去观看。

(四)间接主观视点———接近动作卷入情节中

间接主观视点实际上不是在提供一种参与性的视点,而是在使我们接近这个动作以便被带入剧情,并使观众的观影经验更加紧张。比方说,一个特写镜头揭示出了人物的情感反应。观众意识到自己不是角色,而观众仍然能按主观镜头的方式深深地体验人物的情感。一个因痛苦而扭曲的脸部的特写镜头使观众感觉到的痛苦要比一个从较远角度拍摄的客观视点镜头更为生动。在《关山飞渡》中,有人劫持了一辆马车,导演插入了马蹄的特写镜头,来捕捉当时紧张的气氛和节奏感,使观众更强烈地体验剧情。这种视点被称为间接主观视点,因为它给观众对动作的接近和即时参与感,而不需要通过任何剧中人观看的视点。

二、视点的具体应用

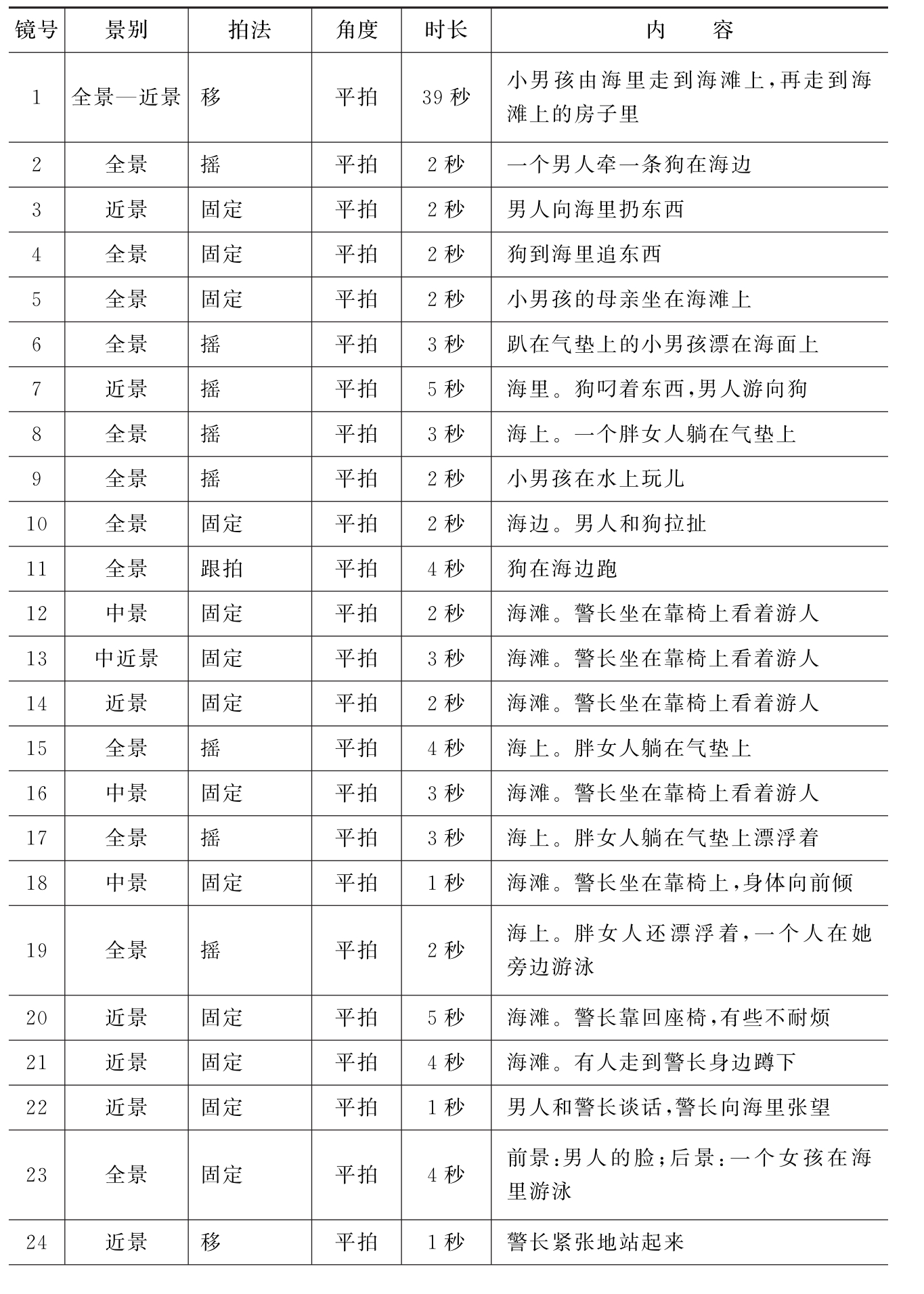

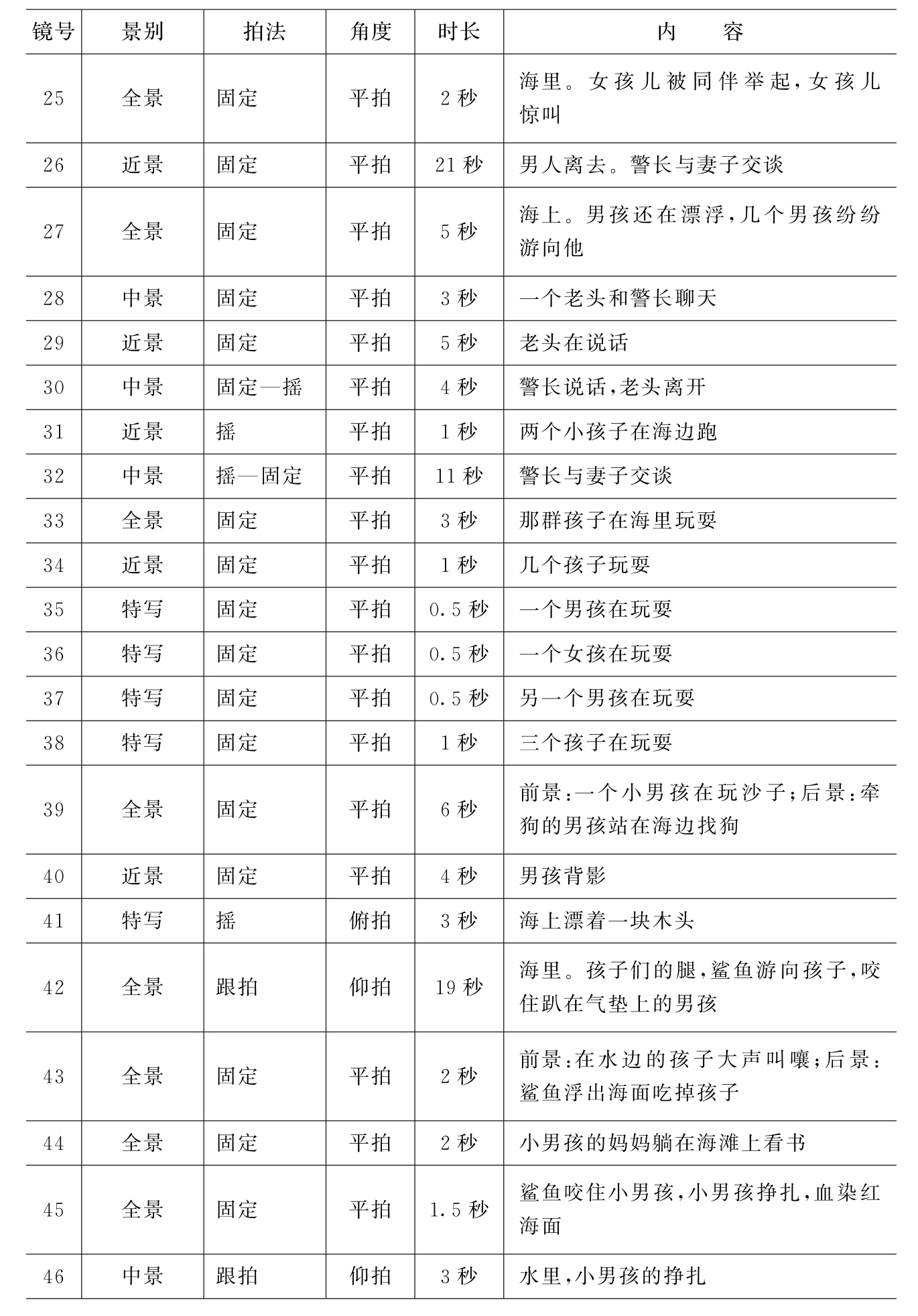

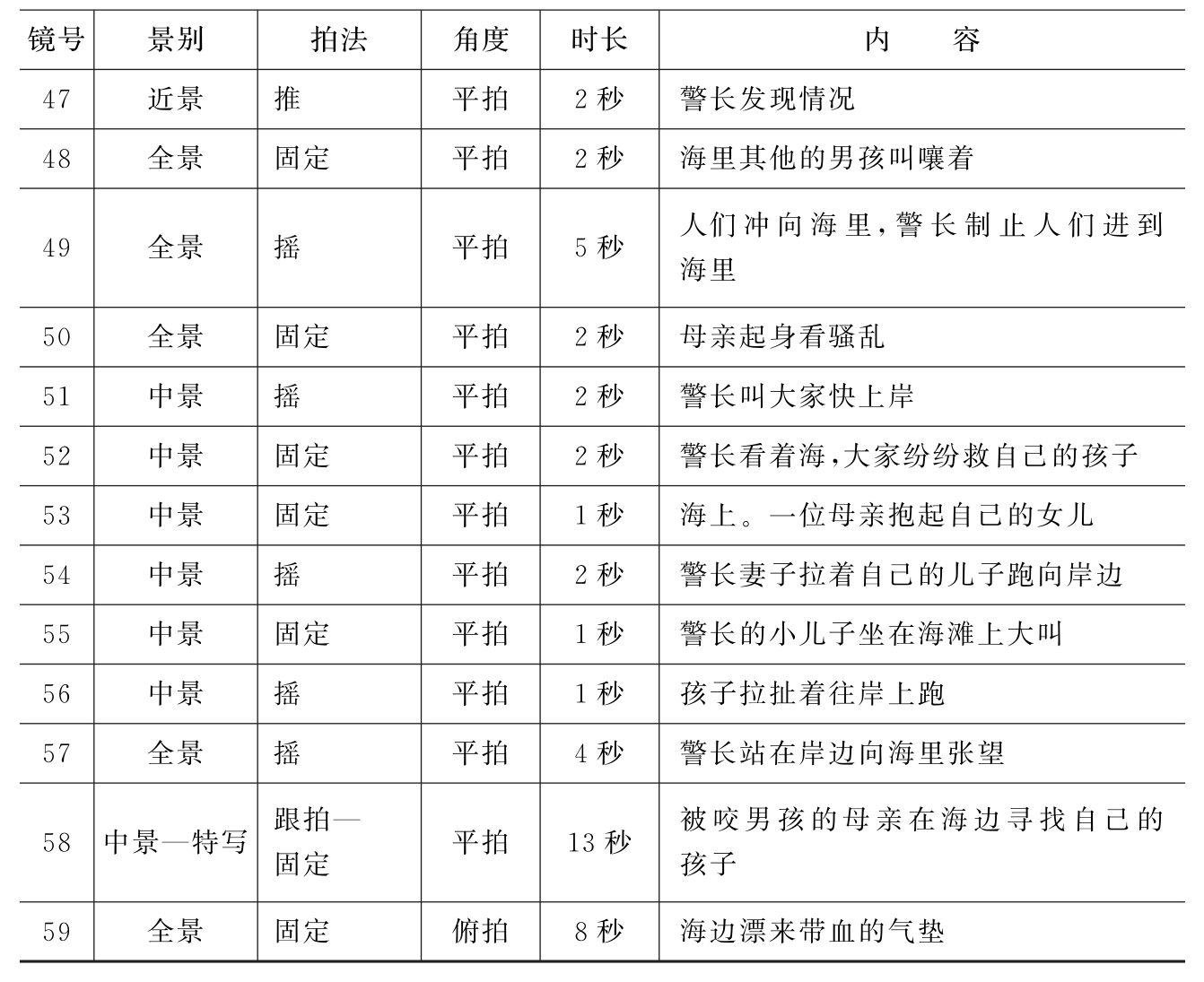

好莱坞经典叙事体系中的“视点”技巧,其主要功能是建立统一在叙事中的视觉幻觉,观众只能看故事需要他们看到的,并且被导演诠释视点左右,要以需要的方式来观看,而主观视点技巧将观众与角色的欲望重合,从而缝合进影片中。这样观众才能按照电影叙事的指定方向理解故事中的好人、坏人,确立情感倾向,并对故事发展有期待和道德判断。“视点缝合”是令影片跌宕起伏,牵动人心的技术来源,也是好莱坞电影语法体系实现以电影叙事实现意识形态再生产的核心技巧。我们以斯皮尔伯格导演的影片《大白鲨》中的一场戏为例分析其戏剧效果和视点建立的关系。电影《大白鲨》中这个场面要实现的效果有两个:提升场面的紧张度,让观众能感受到警长的受挫感。

镜头设置了几个不同单元:警长观察下的海面、不断来和警长讲话的人、玩耍的狗、小男孩、阿历克斯和他妈妈。具有视点权利的只有警长和最后出场的鲨鱼。镜头通过正反打强调警长的主观视点,并且为他制造几次观察的障碍和出事的假象,观众和警长的视点完全重合。观众也经受着警长的心理过程———知道有危险的鲨鱼,但又担心它什么时候真的出现,警长的受挫也是对观众期待心理的一次折磨,观众于是更加投入地观看这个场景。当鲨鱼的主观视点出现时,观众又和鲨鱼的欲望重合了,充分证明了恐怖片的观众心理机制———既是被惊吓的人,也是吓人者。这段戏由于主观镜头和客观镜头,正打和反打镜头的交替,形成一场紧凑、戏剧效果强烈的场景,观众被牢牢地吸引到其中。如果没有对视点的分解和组合,便不可能完成这样的效果。

《大白鲨》一组景头的拉片记录单

续表

续表

学习材料:

《认识电影》,第248页,“视点”一节。

《电影艺术———形式与风格》,第378页,“经典叙事电影”一节。

观摩学习片目:

电影《紫色》的视点镜头对场景分割

【注释】

[1]《电影艺术词典》,中国电影出版社,1986年版,第308页。

[2]葛德:《电源摄影艺术概论》,第108页。

[3]《电影艺术词典》,第308页。

[4]《电影艺术词典》,中国电影出版社,1986年版,第378页。

[5]《电影艺术词典》,中国电影出版社,1986年版,第378页。

[6]本书中的机位图是刘畅绘制的,谨此致谢。

[7]希区柯克著:《导演》,英文版Direction by Alfred Hitchock,in Footnotes to the Film edited by Charles Davy;reprinted by permission of Peter Davies Ltd.,publishers.