【证象】 呕吐:反复呕吐,口渴欲饮水,心下痞满,悸动,头眩,小便不利。

【证质】 饮停胃中,饮阻气逆。

按:饮停中焦,胃失和降,饮逆则呕;饮阻不化,脾失输津以上承,故口渴,渴必饮水,饮入之水不能输化,更助其饮,因而呕吐更甚,以至愈吐愈饮,愈饮愈渴,渴饮并见,反复不止,故也称为“胃反”,此为胃中停饮致呕,饮阻气化致渴。根据证质,还当伴见心下痞满悸动,头眩,小便不利等证。

【证治】 利水通阳,化饮和胃。

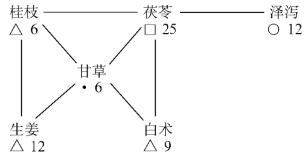

【证方】 茯苓泽泻汤方图(16-8):

图16-8 茯苓泽泻汤结构示意图 (单位:克)

用以上5味,以水1 000毫升,煮取300毫升,再下泽泻,煮取240毫升,去渣。温服80毫升,日3次。

按:方中重用茯苓、泽泻淡渗利水,导饮下行;生姜温胃化饮,降逆止呕;桂枝辛温通阳,并降逆气,与茯苓相伍,以化气利水;白术健脾运湿以升清,与甘草相伍,培土制水。诸药合用,使水饮去,胃气降,则呕吐止,气化行,脾气升,则渴饮自愈。

本方亦可看作是苓桂术甘汤加泽泻、生姜而成。至于本方之煎法,先煎苓桂术甘姜,后下泽泻,陈修园谓:“后煮泽泻,取其补阴而利水,不宜煮之太过也。”

【类证辨析】 茯苓泽泻汤证与五苓散证,皆有水入则吐的见证。其区别在于五苓散证重于为膀胱气化不行,水蓄下焦,以小便不利为主证,口渴在先,渴欲饮水,饮入则吐,不饮则不吐,故治疗以通阳化气利水为主,重用泽泻,辅以二苓、桂枝、白术。而茯苓泽泻汤证的重点是饮停中焦,水饮上逆,故以呕吐为主证,吐而渴欲饮水,饮时未必吐,不欲饮未必不吐。因此,治疗以健脾化饮,和胃止吐,重用茯苓,辅以生姜、泽泻、桂枝、白术、甘草。

【临床运用】 本方证可见于慢性原发性低血压,慢性肾炎,脂肪肝,肝囊肿,慢性肝炎,慢性肠炎,神经性呕吐,幽门水肿等病症。

【现代研究】 本方具有止呕作用、利水作用。

【医案选例】

(1)某患者,胃病十载,每日呕吐清水达2 000毫升,胃镜检查为慢性胃窦炎、幽门水肿,用本方加减3剂吐止,胃镜复查幽门水肿减轻。

(徐景藩医案)

(2)崔某,女,37岁。患者眩晕呕吐3天,患者平素有胸闷发憋,心慌气短,失眠少寐之症,曾做心电图和超声心动图均未发现心脏器质性疾病,X线胸透,拍片未发现异常。确诊为自主神经功能紊乱,胃神经官能症。每遇情志稍有抑郁则病情加重。3天前因生气饮冷而突然发病,呕吐频频,每次吐出清水约半痰盂。头晕目眩,摇摇欲倒,并口干欲饮。舌苔白腻而厚,脉弦滑。此乃水饮挟肝气上犯。法当健脾渗湿,温阳利水,行气降逆以止呕。投以茯苓泽泻汤加味:

茯苓15克,泽泻15克,甘草6克,桂枝6克,白术9克,生姜9克,半夏9克,厚朴10克,合欢皮15克,菖蒲6克,郁金9克。

服上药3剂,呕吐,眩晕,口干欲饮等诸证消失。后以刺五加片,安神补心丸,加味逍遥丸调理肝脾,养心安神善其后。

(王占玺医案)

上一篇:集装箱的航空运输

下一篇:自我意识是人类特有的心理标志