肝动脉携带着高含氧的动脉血,围绕着肝内胆管形成毛细血管丛,再经门血管系统至肝血窦,故胆管除了输送胆汁之外,必然还有更复杂的生理功能。一个脏器的功能,除了结构上特点之外,功能的调节亦是主要方面,而胆道的神经和体液调节因素,尚缺乏深入的研究。在肝蒂有丰富的自主神经纤维,组成肝神经丛,但在肝内,则研究较少。在肝总动脉和肝固有动脉的中层及外层,可以发现有发强荧光的儿茶酚胺神经纤维末梢并显示单胺氧化酶反应。在肝内,粗的神经纤维伴随着肝动脉分支从肝门横沟进入肝内,支配肝动脉的轴性和横行的肾上腺素能神经纤维构成神经网,位于血管中层与外层之间,呈很强的儿茶酚胺荧光反应。门静脉壁上亦有发强荧光的儿茶酚胺神经纤维末梢。胆管的去甲肾上腺素能神经支配则很少,只偶然见到呈儿茶酚胺反应的神经纤维(Ungvary GY,1977)。肝脏内的自主神经纤维调控肝内微循环,与肝脏在腹部手术、创伤等情况下所产生的损伤有关。Schemmer用大鼠做实验,当在体肝脏受到轻微的搬动后,并受内毒素刺激时,Kupffer细胞内钙离子浓度和TNF产生量增加,表示Kupffer细胞的活化;切除肝脏神经或交感神经阻滞药可以消除此反应。在外科情况下,肝动脉的调控反应对胆管的效应尚未见报道。

根据肝脏的血管铸型研究,肝动脉的高含氧血流首先是通过胆管周围血管丛,部分血流供给门管区的组织,胆管并不接受门静脉血流的供血,因而一般认为肝动脉血对胆管的修复是很重要的,而胆管缺血可能是造成胆管狭窄和原位肝移植术后胆道并发症的原因。通过血管灌注的研究,亦阐明胆管周围血管丛的流出道与门静脉支沟通,假如门静脉血流动脉化(arterialization)之后,是否能逆流至胆管周围血管丛而维持胆管的血供呢?为了证明这个设想的可行性,笔者设计了大鼠门静脉动脉化实验模型,借助此实验模型所进行的一系列研究,均证明在大鼠实验中,此方法是可行的并得到有益的结果。一系列实验研究均证明在各种条件下,如肝叶切除、肝硬化、梗阻性黄疸等,附加门静脉动脉化手术均不增加肝功能的损害,反而有利于肝脏的恢复。

施行扩大的肝叶切除术时,手术结果取决于剩余肝脏的再生能力。而剩余肝组织的再生,受到能量提供的影响。因而,手术后的肝脏能获得充分的供氧、充沛的血循环均是有利的因素。人体中20%的氧耗用于肝脏中的物质代谢。再生中的肝脏更需要额外的氧供。Shimizu切除大鼠肝脏的85%,比较单纯肝切除、门静脉动脉化和结扎肝动脉10 d之后门静脉的血流动力学、腺嘌呤核苷酸水平、肝再生、肝细胞能荷。结果:门静脉动脉化大鼠有明显的氧分压和氧饱和度升高、门脉血流量增加、ATP明显升高、再生肝重量增加,故认为门静脉动脉化在广泛肝切除术时是有益的。原位肝移植术后,有时因门静脉血流量不足而发生门静脉血栓形成。Mu11er设计了大鼠的肝移植门静脉动脉化实验模型,受体的门静脉与下腔静脉吻合,供肝门静脉则与一主动脉移植血管相接连于腹主动脉,移植肝脏完全接受动脉血液。手术后观察28 d,组织学显示肝脏结构正常,但门管区有将要发生纤维化incipient fibrosis)的改变,需进一步研究。肝脏的门静脉动脉化灌注,高压的血流可能损伤肝窦的结构,而致后期的肝窦毛细血管化、大量腹水形成。临床上偶然见到的门静脉-动脉瘘,大量腹水便是一个主要症状。门静脉动脉化的主要顾虑是升高门静脉压力和增加门静脉的血流量而导致门静脉高压和大量腹水形成。然而当输入至门静脉的肝动脉血流量被控制在一定水平时,则可能避免此种副作用。我们在门静脉化的实验动物模型上增加限制肝动脉血流的处理时,经过长时间的观察,大鼠并未出现肝脏的改变(图4-19)。因此,我们在临床上施行肝门部胆管癌切除时如果累及须切除肝动脉时,便采用此措施,获得良好结果。

在肝硬化时,肝内微循环特别是胆管周围血管丛亦有明显的改变,而肝内门静脉与肝动脉支间的沟通,主要是通过胆管周围血管丛。Haratake用N-diethylnitrosamine 100 mg/kg每周注射1次共6周制造大鼠结节性肝硬化模型(Haratake 1991),通过肝血管铸型及扫描电子显微镜观察。结果,在第3周时便可见胆管周围血管丛的增生及扩大,成为肝内循环的主要沟通道。

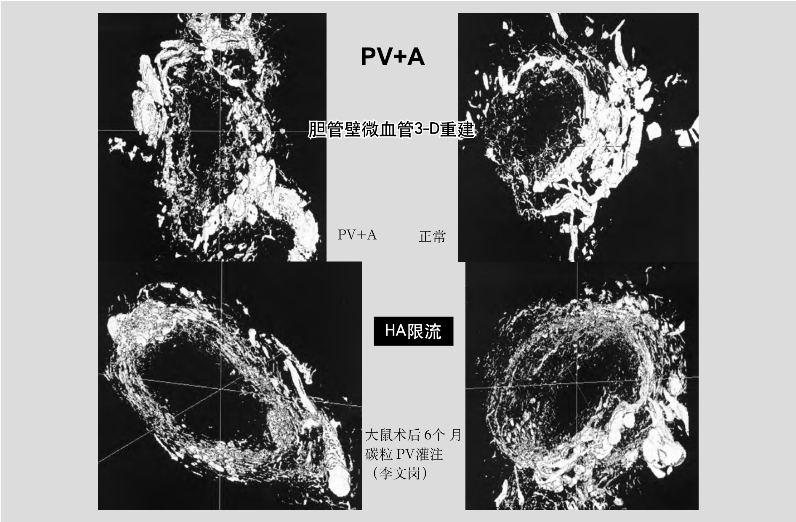

图4-19 大鼠门静脉动脉化与限制性门静脉动脉化6个月后肝门胆管微循环的改变

注:胆管微血管灌注立体三维重建,右上,正常动物;左上,门静脉动脉化后6个月胆管微血管三维重建,显示微血管扩张;下图(左、右)肝动脉限流门静脉动脉化后6个月,胆管微血管保持正常(李文岗)

Yamamoto(1984)通过对肝硬化病人肝脏的灌注及扫描电子显微镜观察,发现在肝硬化增生结节周围,包绕着一层丰富的动脉性毛细血管网,并与结节内肝窦汇合,而周围门静脉支却被增生结节压扁,故再生性结节主要是由肝动脉供血。肝硬化在发生发展过程中,主要病理生理改变是肝脏纤维化和再生结节,伴有门静脉小支的闭塞和肝动脉代偿。但是,肝动脉代偿并不能完全取代门静脉血流的丧失,由于门静脉是一个低压流灌系统,增加门静脉灌注压力,似能改进肝脏的血流而不必借助于动脉化。这是近年来另一项实验与临床试探。但是,在临床上使用可能仍存在问题,如手术危险性、置泵困难、血栓形成等,因而有待进一步探索。

增加门静脉血流的另一项措施是阻断一侧的门静脉,使门静脉血流经对侧,诱导肝脏的增大与萎缩,达到安全地切除病侧肝脏的目的。此方法已用于肝癌和肝门部胆管癌需要施行广泛肝切除术者。门静脉阻塞可以在超声引导下施行选择性的门静脉栓塞术(PVE)。肝脏的血流可以从动态CT分析中得知量的变化。Wakabayashi用螺旋CT检测和计算门静脉栓塞后的栓塞部和非栓塞部的门静脉与肝动脉血流,6个病例,PVE放在肝切除手术前3周,结果,当右门静脉阻塞后,肝左叶体积增大20.2%,从332.4±73.1(?±S)增加至399.5± 70.9 cm3;但右叶体积从695.1±98.9缩小至615.7±119.8c m3,二者差别均有显著性。血液灌注方面,在肝右叶,当右门静脉栓塞后,肝右动脉灌注指数和血流均呈明显增加,而在左侧,肝动脉灌注指数与血流明显减少,并与门静脉血的增加呈反比。全肝血流的改变不大。

Sugawara 等分析肝细胞癌病人门静脉栓塞的结果,结论是虽然在肝硬化及肝纤维化病人,一侧门静脉栓塞后,仍可以获得对侧肝脏增生的效果,其中栓塞后肝萎缩效果最明显的是曾经施行过肝动脉栓塞者。门静脉栓塞的效果最好的是用于正常的肝脏,例如肝转移癌。在使用这种治疗方法之前,必须确定欲保存的肝脏内无转移结节,否则,肿瘤的生长可能比肝实质代偿更快。然而,当肝左叶代偿增大后,亦可以耐受肿瘤局部切除而起到有益的作用。Elias等报道5例右门静脉栓塞而肝左叶有转移瘤结节的病人,在右PVE后,4例肿瘤体积的增长超过左肝叶的长大,1例因有明显肝硬化,肝叶和肿瘤的肿大均不明显。肝部分切除、肝脏受刺激,通过细胞因子的作用促使肿瘤生长已被许多文献证实。