【英文】 Obscuration sign of lentiform nucleus

【表现】 急性期脑梗死的CT表现,脑灰白质密度降低,内囊和其内外侧结构分界模糊,以豆状核密度减低所造成的豆状核边界模糊为明显。

【解释】 急性期脑梗死时出现血管源性水肿后,血管内水分进入细胞外间隙,脑组织总水含量增加,其CT值降低,同时由于供给豆状核区的血管为细小的终末动脉,发生缺血时梗死进程加快,前期出现豆状核边界模糊的征象。

【讨论】 缺血性脑梗死是严重危害人类健康的常见病、多发病,具有发病率高、病死率高、致残率高和复发率高等特点。通常将发病后72h内的定为急性脑梗死。国内外普遍认为发病后6h内的脑梗死属超急性脑梗死。美国国立神经疾病与卒中研究院(NINDS)和欧洲急性卒中协作研究院(ECASS)将溶栓治疗时间窗分别设定为3h和6h,在急性脑梗死发生的病理生理阶段做出超早期诊断并确定缺血半暗带,并针对个体在有效的再灌注时间窗内积极溶栓治疗,以挽救缺血半暗带内受损害的神经功能。进行超急性期脑梗死的诊断最常用的技术为MR弥散加权成像、MR灌注加权成像、CT灌注加权成像、Xe-CT和PET等的超早期诊断,但常规CT平扫仍是脑卒中首选的影像学检查手段,其目的是排除脑出血和了解不利于溶栓治疗的其他CT征象。

对于临床怀疑超急性期脑梗死患者,大多采取常规颅脑扫描的预案,而检查前合理的扫描预案设定是发现超急性脑梗死的基础,往往易被忽略。推荐的方案是采用小螺距(<1,以减少颅后窝的伪影)、低床速(5~8mm/s)、快速机架转速(0.5~0.8rad/s)、尽量小的焦点,5mm的准直层厚,2.5mm的重建。由于梗死脑实质区的CT值与水肿的程度成正比,水肿程度每增加1%,其X线强度降低3%~5%,相应的CT值减小2.5Hu。超急性脑梗死其水肿程度轻,CT值变化幅度小,单纯依靠肉眼分辨存在一定的困难,因此合适的窗口技术调整对于发现脑梗死的低密度是非常有必要的。为了强调正常的和卒中灰白质之间细微密度差异,在软拷贝中应采用窄窗,而不是标准的窗宽和窗位。有研究表明,在硬拷贝中窗宽和窗位为80Hu和20Hu时,对于脑梗死的检测的敏感性和特异性为57%和100%,同样的病例在软拷贝中设定窗宽和窗位为80Hu和32Hu时,对脑梗死的发现的敏感性提高至71%,特异性仍为100%。

无论对于超急性的、急性的、还是亚急性的脑梗死,脑实质的低密度在早期卒中变化中都是最重要的。6h内的MCA卒中患者“豆状核模糊征”出现率为92%。

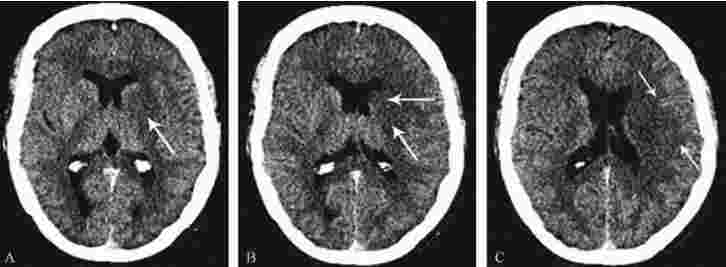

图2-1-17 颅脑CT平扫示“豆状核模糊征”

男性,37岁,急性脑梗死。A、B.轴位CT平扫分别显示豆状核与尾状核头区的低密度影(箭);C.显示脑沟消失,脑回肿胀(箭)

(李新华)

参 考 文 献

[1]Tomura N,Uemura K,Inugami A,et al.Early CT findings in cerebral infarction:obscuration of the lentiform nucleus.Radiology,1988,168(2):463-467

[2]高培毅.重视和加强深层次急性缺血性脑血管病的影像学研究.中华放射学杂志,2003,37(10):869-870

[3]Lev M,Farkas J,Gemmete J,et al.Acute stroke:improved nonenhanced CT detection benefits of softcopy interpretation by using variable window width and center level settings.Radiology,1999,213(1):150-155

[4]Gonzalez RG,Hirsch JA,Koroshetz WJ,et al.Acute ischemic stroke:imaging and intervention.Springer,2006:41-54