化脓性骨髓炎是小儿常见的骨感染性疾病。从新生儿至儿童学龄期均可发病。好发部位以股、胫、腓骨和肱骨为主。额、肋、髂、坐耻、跟、距骨及脊椎骨也可发生。致病菌主要为金黄色葡萄球菌。因其病程和病理形态不同可分为急性和慢性骨髓炎,现分别叙述于下:

(一)急性化脓性骨髓炎

【疾病概述】 急剧发病、深部剧痛及患肢活动功能受限为特征表现。脓汁蓄积在敏感的骨膜下,患肢呈局部肿胀、疼痛及压痛。脓汁一旦穿破骨膜流出,骨膜下压力减低,疼痛就可暂时缓解,患部很快出现皮肤发红、热,局部肿胀加剧,体温升高、倦怠、白细胞增高等。治疗方面,保守治疗,抗生素静脉应用3周后改为口服。患侧制动。手术减压,清除死骨及脓腔,瘘管切除术,必要时可行松质骨移植术。化脓性关节炎需关节抽吸和冲洗。

【影像学表现】

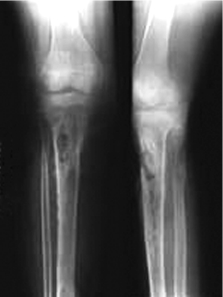

1.X线片 急性化脓性骨髓炎在临床局部触痛和疼痛出现后24小时左右没有特征性X线片征象表现,仅有软组织肿胀。这种肿胀主要为炎性反应、水肿和淋巴、静脉回流受阻所致。又因患骨内充血,血中酸度增高,故钙质易于溶解而出现骨质疏松(图2-2-1)。

在优质X线照片上,早期一般都可显示软组织变化,而且它们较骨骼改变出现早得多。故仔细观察软组织改变,仍被认为是早期诊断的重要方面。

图2-2-1 急性化脓性骨髓炎

发病10数天后,长骨松质部及干骺端内出现一个或数个边缘不清楚、不规则的局限性小化脓性溶骨性破坏透明灶,骨小梁结构模糊。因化脓性病灶穿过骨皮质进入骨膜下,使骨膜呈平行状增生而掀起。但有时骨破坏病灶仍然难以识别,必须与健侧相同部位对比才能察及病灶破坏区,或投照几个不同角度的斜位像,以便发现其病灶。发病2~3周后,干骺部海绵质及邻近骨皮质的破坏区渐趋广泛,化脓性骨破坏灶向骨干逐渐增多和扩展,甚至沿着骨髓腔蔓延侵及整个骨干,改变其塑形使其外形粗大。然而由于干骺端骺板的阻止,大多数不侵及骨骺,这时骨干周围的骨膜反应也较前明显且广泛,骨膜呈葱皮状或花边状增厚。少数呈垂直状增白。若继续承受重力,可导致病理性骨折。侵及关节可引起急性化脓性关节炎,导致髋关节病理性脱臼。骨膜下脓肿通过骨皮质营养管系统逆流入骨内形成多数透亮骨质破坏区。这些X线片征象均为典型急性化脓性骨髓炎的变化,病变也可发生于额骨、肋骨、髂骨、坐骨、肩胛骨及跟距骨等。

急性化脓性骨髓炎早期及时使用抗生素治疗后,肿胀的软组织可以消退,X线片上不显示骨骼异常变化,或仅轻微的骨破坏,有时仅能显示干骺部的局限性骨质疏松及邻近部位轻度骨膜增生,也可完全消失,不留任何痕迹。如果应用抗生素较晚,则可见全骨干出现感染逐渐进展的骨质疏松持续存在数月后,骨质再逐渐完全修复。但由于骨质修复作用的逐渐增强,骨干可略粗大。婴儿患者由于骨松质丰富,骨皮质较薄,脓肿引流较容易。因此,虽已有明显的骨质改变,如经适当治疗,短期内仍可完全复原,不留任何残迹,有时即便留下一些骨质硬化,亦可随骨骼的发育向骨干部推移或随着骨的生长而消失。在抗生素治疗后,临床的恢复和X线片征象改善之间往往是有一段距离的,临床上感染症状已完全消失达数星期,而X线片改变可继续加重。这种特殊演变必须有所了解,才能得到事半功倍的效果。

2.CT

(1)软组织肿胀CT平扫时表现为软组织密度减低、肌间脂肪变薄、移位或模糊等。如有脓肿形成,注射对比剂后脓肿壁呈环状强化,液化脓腔仍为低密度。如有窦道发生,可见窦道通向皮肤外。

(2)骨的改变与X线片表现类似,由于空间分辨率低于X线片,对细微的骨膜增生显示能力不如X线片,但对X线片不能显示的早期骨改变CT常可显示。最早见于干骺端骨松质的骨质破坏,CT显示为边缘不规则、局限的骨密度减低区,病灶内可见低密度的脓液。

3.MRI

(1)软组织水肿、脓肿及骨质破坏T1WI低信号,T2WI均呈高信号;Gd-DTPA增强扫描T1WI病变信号增强(图2-2-2,图2-2-3)。

图2-2-2 急性化脓性骨髓炎

图2-2-3 急性化脓性骨髓炎

(2)短T1反转恢复序列(STIR)骨髓炎性病灶呈高信号与抑制的脂肪低信号分界清晰。

(3)骨膜钙化和死骨T1WI和T2WI均呈低信号。

(4)采用MRI随访可判断治疗的效果,T2W1病变由高信号渐变为等信号,最后成为低信号,反映了脓肿逐渐被纤维组织所代替的过程。

4.超声检查 可见软组织回声不均匀升高,关节囊积液征象,有时脓液可呈高回声。超声还可显示骨膜下脓肿。

(二)慢性化脓性骨髓炎

【疾病概述】 急性化脓性骨髓炎不及时或不彻底治疗,死骨存留,致病菌长期隐藏于死骨内,且死骨使血循环受阻,抗生素不能奏效,可于数年,甚至十几年内反复发作,发展为慢性骨髓炎。少数患儿也可由开放性骨折继发感染所致。由于出现窦道,局部病变时愈时发,有红、肿、痛,全身症状有畏寒、发热。

【影像学表现】

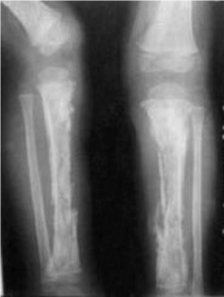

1.X线片 病变进入慢性期,骨膜掀起,骨膜下脓肿明显扩大,呈边缘光整圆形透明区,附近骨皮质坏死呈均匀透明骨坏死阴影(图2-2-4)。急性炎症性充血现象消失,而代以肉芽组织及瘢痕组织。因此,血液循环不畅,适于钙盐沉着,骨皮质密度甚为增高,骨膜呈葱皮状增生,由于骨增生旺盛,骨干显著增粗,骨皮质与骨膜融合在一起密度增高增白,骨轮廓增粗,呈不规则波浪状,骨小梁不整齐粗乱,骨髓腔狭窄,甚而某些部位闭塞。还可看到圆形或椭圆形骨脓肿的透明区内,往往存有密度较高与骨干长轴平行或堆积成丛的死骨(图2-2-5)。有时因为大片死骨的存在不易被吸收,常可影响骨质修复过程。若骨膜下新骨不断形成,可将大片死骨包围起来,形成死骨外的包壳,即骨柩(图2-2-6)。包壳可再被脓液侵蚀,先呈不规则的缺损区,逐渐变成边界清楚的圆形透亮区,即为瘘孔。骨髓腔内的骨质破坏区在慢性阶段显示边缘锐利、轮廓整齐或不规则的透光区,其内充满肉芽组织、脓液,称为无效腔,中间常含有死骨,如图2-2-7所示。无效腔和死骨的存在是阻碍窦道愈合的主要原因,因此观察慢性骨髓炎的无效腔和死骨的大小、数目和位置是X线检查的重要目的。较小的无效腔和死骨往往可为明显的骨质硬化所遮盖。因此,必须用高电压摄片或体层摄片才能显示。骨瘘管显示为沟通于骨脓肿及软组织间的透明带。但有时看不到骨瘘管骨膜下沉着而表现为局部缺欠象。严重骨质破坏部位可能出现病理性骨折,如图2-2-6所示。为了清除患骨的无效腔和死骨,临床上必须了解窦道的深度、分布范围和无效腔的关系,可采用窦道造影,即将造影剂(硫酸钡胶浆、碘油或碘化钠溶液)注入窦道,使窦道充分显示,通过各个方向的透视和摄片确定窦道和患骨病灶或无效腔的关系。若造影剂不能进入无效腔时,其窦道末端所指的方向即为无效腔存在的位置,可手术清除无效腔的窦道,促使其痊愈。

图2-2-4 慢性化脓性骨髓炎

图2-2-5 慢性化脓性骨髓炎

图2-2-6 骨髓炎骨柩

图2-2-7 慢性化脓性骨髓炎

2.CT 主要表现为骨皮质增厚、骨髓腔变窄和骨密度增高; CT扫描常可在广泛的骨质增生硬化区内发现境界清楚的圆形、卵圆形小空洞(脓腔),空洞中心可见小块致密骨组织,即小死骨。

3.MRI T1WI表现为髓腔内低信号的骨硬化,无信号的不规整骨皮质影增厚;T2WI骨髓腔和骨皮质信号混杂,可见高信号的无效腔和脓液以及其内低信号的死骨。

上一篇:汇总记账凭证账务处理程序的特点

下一篇:灵菌红素的分离纯化与结构鉴定