.jpg)

近代上海华资银行在河北省的发展(清末至抗战前)

何 品(1)

本文论述的主题是近代上海华资银行在河北省(1928年前称直隶省)的发展概况。为了澄清史实、减少争议,在本文的开头,笔者有必要从银行、时段、地域三个方面对本文主题进行界定。本文所述及的上海华资银行,既包括成立时总部(总行或总管理处)即设在上海的华资银行,也包括总部(总行或总管理处)后来从其他城市迁至上海的华资银行;既包括国家银行和商业银行,(2)也包括具有银行性质的华资金融机构,如储蓄会。本文所涉及的时段是自清末至抗战前,即从1897年中国第一家华资银行(中国通商银行)成立至1937年抗战全面爆发时止的40年时间,这40年时间是近代华资银行业的兴盛阶段。本文所限定的地域是1928年前的直隶省和1928年后的河北省以及察哈尔、热河两省后来划归河北省的部分地区,(3)这个考察范围不仅是现在的河北省大部,还包括北京(1928年起改称北平)、天津两市以及山东、河南两省的小部地区。

在中国近代金融史上,河北省(直隶省)是中国的金融大省,也是华资银行的主要发祥地和聚集地,尤其是北京(北平)、天津两大都市,曾长期作为中国的金融中心,荟集了众多的华资银行,以上海为总部的华资银行也在该省特别是京(平)、津两地开设了不少分支机构。关于北京、天津两市的金融史研究,已经有不少学术成果问世,但对于河北一省的金融史研究而言,似乎还有进一步深化的必要。本文即以近代上海华资银行为考察对象,以1935~1937年(民国二十四年至二十六年)的《全国银行年鉴》(4)中发布的各地银行调查统计资料为主要依据,并参考河北省、北京市、天津市等地的地方志编纂委员会编辑出版的金融志,(5)通过查考已刊金融档案史料汇编及上海市档案馆藏原始金融档案史料,对抗战前上海华资银行在河北省(直隶省)的发展概况进行一个初步的梳理。

一 以银行为视角的考察

根据现有史料统计,自清末至抗战前的40年间,曾在河北省(直隶省)先后开设分支机构的上海华资银行,共计有23家左右,其中国家银行3家,商业银行18家,储蓄会2家。这23家银行大多是近代中国重要华资银行,其中“大四行”(中央、中国、交通、中国农民)有3家,“小四行”(中国通商、四明、中国实业、中国国货)有3家,“南三行”(上海商业储蓄、浙江兴业、浙江实业)有2家,“北四行”(盐业、金城、中南、大陆)有3家,(6)其他还有国华、新华、中孚、东莱、中国农工、中国垦业等银行及四行储蓄会。需要指出的是,在这23家银行中,大多数银行的总部原先设在北京或天津,后来才陆续迁移至上海,因此在其总部迁移至上海之前,严格说来它们并不能被认为是上海华资银行,但是为了便于作历史渊源考察,将这些银行于总部迁移至上海之前就在河北省(直隶省)开设的分支机构姑且一并统计在内。

(一)国家银行

1.交通银行

交通银行正式开业于1908年3月4日,总行设于北京,总行内设总管理处;清末在直隶省开设的分支机构有天津、张家口、石家庄等处。民国北京政府时期,在直隶省开设的分支机构有保定、北通州、海淀、宣化、小站、马厂、唐山等处。1917年2月,总行实行总管理处制,原北京总行改为北京分行。1926年7月,交通银行总管理处迁至天津。1928年民国北京政府垮台后,总管理处从天津迁至上海。南京国民政府时期,在北平、天津两地增设了几个分支机构。至1937年抗战爆发前,交通银行共有117个各级分支机构,在河北省内设有9个,其中分行1个(天津),支行8个(天津北马路、小白楼,北平西河沿、东城、西城,保定,石家庄,唐山);在察哈尔省内设有2个,其中支行1个(张家口),办事处1个(宣化)。(7)

2.中国银行

中国银行最早开业的机构是上海中国银行(1912年2月5日开业,后改称中国银行上海分行)。至1912年8月1日,北京总行成立。总行于1914年实行总管理处制,另行成立北京分行。民国北京政府时期,在直隶省内开设的分支机构有北京、天津、通县、保定、邢台、唐山、张家口、石家庄、秦皇岛等处。1928年民国北京政府垮台后,总管理处从北京迁至上海,并在河北省内的南宫、高阳、大名、辛集、邯郸、清风店、宁晋等地增设分支机构,在北京、天津两地又增设了几个办事处。至抗战爆发前,中国银行共有208个各级分支机构,在河北省内设有26个,其中分行1个(天津),支行2个(北平、石家庄),办事处13个(天津小白楼、大胡同、北马路、金汤路、梨栈、东马路,北平南城、王府井、西城、地安门、崇文门,保定,唐山),寄庄10个(大名、通县、邢台、宁晋、秦皇岛、南宫、辛集、邯郸、高阳、清风店);在察哈尔省内设有寄庄1个(张家口)。(8)

3.中央银行

中央银行正式成立于1928年11月1日,总行设于上海。至抗战爆发前,中央银行共有45个分支机构,在河北省内设有3个,其中分行2个(天津、北平),办事处1个(石家庄)。(9)

至于南京国民政府时期的第四家国家银行,即中国农民银行,总行原设于汉口,至1937年4月方才迁至上海,在抗战爆发前,中国农民银行尚未在河北省内开设分支机构。(10)

(二)商业银行

自清末至抗战前,在上海华资银行中,曾在河北省(直隶省)开设分支机构的商业银行有中国通商、信成、上海商业储蓄、中南、国华、中国国货、浙江兴业、明华、中国垦业、新华、中孚、中国农工、中国实业、东莱、大中、盐业、金城、边业等18家。但是,其中只有前6家银行是在成立时即将总部设于上海的,后12家银行都是后来才将总部迁至上海的。

1.中国通商银行

中国通商银行于1897年5月27日正式开业,总行设在上海。1898年在直隶省内设立北京、天津两处分行,1899年又增设保定分行。但由于业务不振,并且受到庚子事变和辛亥革命的影响,上述三个分行在清朝末年相继停闭。自民国成立直至抗战爆发前夕,中国通商银行未再在直隶省(河北省)内设立分支机构。(11)

2.信成银行

信成银行于1906年4月27日成立,总行设于上海,1906年9月11日开业。信成银行曾在直隶省内开办天津、北京两处分行。至1913年秋,信成银行停业清理。(12)

3.上海商业储蓄银行

上海商业储蓄银行于1915年6月2日正式开业,总行设在上海。随着业务的快速发展,上海商业储蓄银行在全国各地广设分支机构,沿着沪宁、津浦、陇海、平汉、粤汉等铁路干线及长江和海岸线逐渐延伸。在民国北京政府时期,上海商业储蓄银行在直隶省内设立的分支机构有天津、北京两处;在南京国民政府时期,又在天津、北平两地增设办事处。至抗战爆发前,上海商业储蓄银行共有大小分支机构79个,在河北省内设有8个,全部集中在平、津两市,其中分行1个(天津)、支行1个(北平)、办事处6个(天津北马路、黄家花园、小白楼、梨栈,北平东城、西城)。(13)

4.中南银行

中南银行于1921年7月5日正式开业,总行设在上海。民国北京政府时期,中南银行在直隶省内设立的分支机构有2个(天津分行(14)、北京办事处),此后未见增减。至抗战前,中南银行共有分支机构15个,在河北省内仍只设有2个。(15)

5.国华银行

国华银行于1928年1月27日正式开业,总行设于上海。该行虽然成立较晚,但规模扩展较快,是上海华资银行中的后起之秀。至抗战前,国华银行共有分支机构23个,在河北省内设有3个,其中分行2个(天津、北平)、办事处1个(天津东马路)。(16)

6.中国国货银行

中国国货银行于1929年11月15日正式开业,总行设在上海。至抗战前,中国国货银行共有分支机构13个,在河北省内设有3个,其中分行1个(天津)、支行1个(北平)、办事处1个(天津单街子)。(17)

7.浙江兴业银行

浙江兴业银行于1907年10月15日正式开业,总行原设于杭州。1915年10月,总行迁至上海,并在总行内设立总办事处,杭州改为分行。在民国北京政府时期,在直隶省开设的分支机构有北京、天津、石家庄等三处;在南京国民政府时期,又在天津增设两个分理处。至抗战爆发前,浙江兴业银行共有23个分支机构,在河北省内设有3个,其中分行1个(天津)、支行1个(北平)、分理处1个(天津河坝)。(18)

8.明华商业储蓄银行

明华商业储蓄银行于1920年6月开业。总行原设在北京,后来迁至上海,实行总管理处制,原北京总行改为支行,并在上海、天津、济南、青岛等处设立分支机构。1935年,受金融风潮影响,仅上海就有十多家华资银行营业难以为继,或搁浅或倒闭,明华银行就是其中之一,于1935年5月23日停业清理。

9.中国垦业银行

中国垦业银行于1926年4月在天津成立,后被秦润卿、王伯元等上海金融界人士接办改组。改组后的中国垦业银行于1929年6月6日正式开业,总行移设上海,天津改设分行。南京国民政府时期,在河北省设立的分支机构有2个(天津分行和北平办事处)。至抗战爆发前,中国垦业银行共有8个分支机构,但在河北省内只剩1个(天津分行)。(19)

10.中孚银行

中孚银行于1916年11月7日正式开业,设总行与总管理处于天津。1930年6月,总管理处迁至上海,原天津总行改为分行。民国北京政府时期,在直隶省内设立的分支机构只有北京一处;南京国民政府时期,又在北平、天津、定县等地增设数个分支机构。至抗战爆发前,中孚银行共有15个分支机构,在河北省内设有9个,其中分行2个(天津、北平)、支行3个(北平东城、西城、南城)、办事处4个(天津西开、河东,定县,北平协和医院)。(20)

11.新华信托储蓄银行

新华信托储蓄银行原名新华储蓄银行,于1914年10月23日正式开业,总行设在北京。1926年起改称新华商业储蓄银行,至1930年秋将总行迁至上海,原北京总行改为分行。自1931年起改称新华信托储蓄银行,营业渐有起色。在民国北京政府时期,在直隶省设立的分支机构只有天津一处;在南京国民政府时期,又在北平、天津两市增设数个办事处。至抗战爆发前,新华信托储蓄银行共有26个分支机构,在河北省内设有9个,其中分行2个(北平、天津)、办事处7个(北平西单北大街、王府井大街,天津东马路、敦桥道、梨栈、河北大街、旭街)。(21)

12.中国农工银行

中国农工银行原名大宛农工银行,(22)于1918年12月4日成立,总行设于北京。1927年2月起改组为中国农工银行,设总管理处于北京,原北京总行改为分行。1931年3月(一说1930年10月)总管理处从北京移设上海。民国北京政府时期,在直隶省内设有北京、天津两处分支机构;南京国民政府时期,又在河北省内的北平、唐山、石家庄、宁晋等处增设分支机构。至抗战爆发前,中国农工银行共有10个分支机构,在河北省内设有5个,其中分行2个(天津、北平)、办事处2个(北平东城、西城)、寄庄1个(北平温泉村)。(23)

13.中国实业银行

中国实业银行于1919年4月26日正式开业,总行设于天津。1932年4月,总行迁至上海,改组为总管理处,原天津总行改为分行。民国北京政府时期,在直隶省设立的分支机构只有北京一处;南京国民政府时期,又在天津、北平、秦皇岛等地增设了几处分支机构。至抗战爆发前,中国实业银行共有27个分支机构,在河北省内设有6个,其中分行1个(天津)、支行1个(北平)、办事处4个(天津法租界、河东,北平王府井大街,秦皇岛)。(24)

14.东莱银行

东莱银行于1918年2月1日成立,总行设于青岛。1925年设总管理处。1926年总管理处移设天津,并改天津分行为总行。1933年9月,总管理处又从天津移至上海,并改上海分行为总行。至抗战爆发前,东莱银行共有5个分支机构,但在河北省内仍只有1个(天津分行)。(25)

15.大中银行

大中银行原名大中商业银行,1919年6月29日(一说1919年7月21日)正式开业,总行设于重庆。1920年改名为大中银行。1929年总行迁至天津。1934年8月总行又移设上海,天津改设分行。在南京国民政府时期,除了天津分行外,还增设北平分行。至抗战爆发前,大中银行共有4个分支机构,在河北省内设有2个(天津、北平)。(26)

16.盐业银行

盐业银行于1915年3月26日正式开业,总行设在北京,并设总管理处于总行。北京政府垮台后,总管理处于1928年7月移设天津,并改天津分行为总行。至1935年12月,总管理处又移设上海,并改上海分行为总行。民国北京政府时期,先后在天津、石家庄等地设立分支机构;南京国民政府时期,只在天津增设了1个分支机构。至抗战爆发前,盐业银行共有10个分支机构,在河北省内设有3个,其中分行2个(天津、北平)、办事处1个(天津东马路)。(27)

17.金城银行

金城银行于1917年5月15日正式开业,总行设于天津,后又设总经理处于北京分行。至1936年1月,总行从天津迁至上海,总经理处也从北京移到上海。民国北京政府时期,金城银行的分支机构主要分布在华北地区,直隶省内有北京、张家口等处,南京国民政府时期,分支机构扩展到华东、华中、华南地区,在河北省内增设机构的有北平、天津、保定、石家庄、定县、塘沽等处。至抗战爆发前,金城银行共有44个分支机构,在河北省内设有12个,数量仅次于中国银行,其中分行2个(天津、北平)、办事处(28)9个(天津东马路、梨栈,北平王府井、西河沿、西单牌楼、鼓楼大街,石家庄,定县,保定)、收支所1个(塘沽)。(29)

18.边业银行

边业银行于1919年正式成立,总行设在库伦(乌兰巴托),1920年迁到北京。1925年重新开业,总行改设天津,至1926年总行又移设奉天(沈阳)。1931年“九·一八”事变爆发后,边业银行在东北的资产损失殆尽,总行被迫移回天津。至1936年8月,总行又移到上海。由于张家口、北京等分行先后撤销,至抗战爆发前,边业银行只有2个分支机构,在河北省内仅剩1个(天津分行)。(30)

(三)具有银行性质的金融机构

1.四行储蓄会(附:四行准备库、四行信托部)

盐业、金城、中南、大陆四家银行,自1920年代起,陆续合组成立了四行准备库、四行储蓄会、四行信托部等三个办理银行业务的联营机构。

四行准备库于1922年9月正式成立,总库设在上海,另在天津、上海、汉口三地分别设立津库(1922年11月)、沪库(1923年3月)、汉库(1923年5月),相当于地区总库,并在北四行设有分支机构的北京等地设立分库。至1935年11月,南京国民政府实行法币改革,四行准备库遂停业结束。(31)

四行储蓄会正式开办于1923年6月,总会设在上海,并在天津、上海、汉口三地分设津会、沪会、汉会,作为地区总会,另在北四行设有分支机构的各地设立分会。至抗战爆发前,四行储蓄会共有9个分支机构,在河北省内设有3个,除津会外,还有2个分会(北平、天津宫北)。(32)

四行信托部于1937年1月5日开业,总部设在上海,并在上海、天津、汉口分设分部,另在北四行设有分支机构的各地开设支部。至抗战爆发前,四行信托部在河北省的分支机构有3个,其中分部1个(天津)、支部2个(北平、天津宫北)。(33)

2.中央储蓄会

中央储蓄会是经南京国民政府特许设立的国家金融机构,于1936年3月16日开业,总会设在上海,并在中央银行设有分支机构的各地遍设分会、支会和代理处。至抗战爆发前,中央储蓄会共有246个分支机构,在河北省内设有8个,其中分会1个(天津)、支会3个(北平、石家庄、保定)、代理处4个(沙河、沧县、阜城、安次),另在察哈尔省内设有支会1个(张家口)。(34)

综上所述,自清末以后曾在河北省(直隶省)开设过分支机构的上海华资银行总数在23家左右,至抗战爆发前尚存的仍有20家。至抗战爆发前夕,这20家上海华资银行在河北省、察哈尔省尚存的分支机构共计有121个,其中分行分会30个、支行支会22个、办事处分理处52个、寄庄收支所代理处17个。中国银行作为当时机构规模最大的华资银行,在河北省(直隶省)设立的分支机构也是最多的。必须补充说明的是:其中大多数银行的总部早先设在北京(北平)或天津,河北省(直隶省)是这些银行的传统经营重点区域,因此它们开设的分支机构便多数分布于该省;即使在总部迁移至上海以后,这些银行仍在该省增设了不少分支机构。中国、交通、盐业、金城、中孚、新华、中国实业、中国农工等银行都是如此情况。另一方面,自成立时就将总部设在上海的华资银行,在河北省(直隶省)开设的分支机构反而不多,至抗战爆发前尚存7家银行(中央、上海商业储蓄、中南、中国国货、国华、中央储蓄会、四行储蓄会)的31个分支机构,而且主要集中于京(平)、津两地。

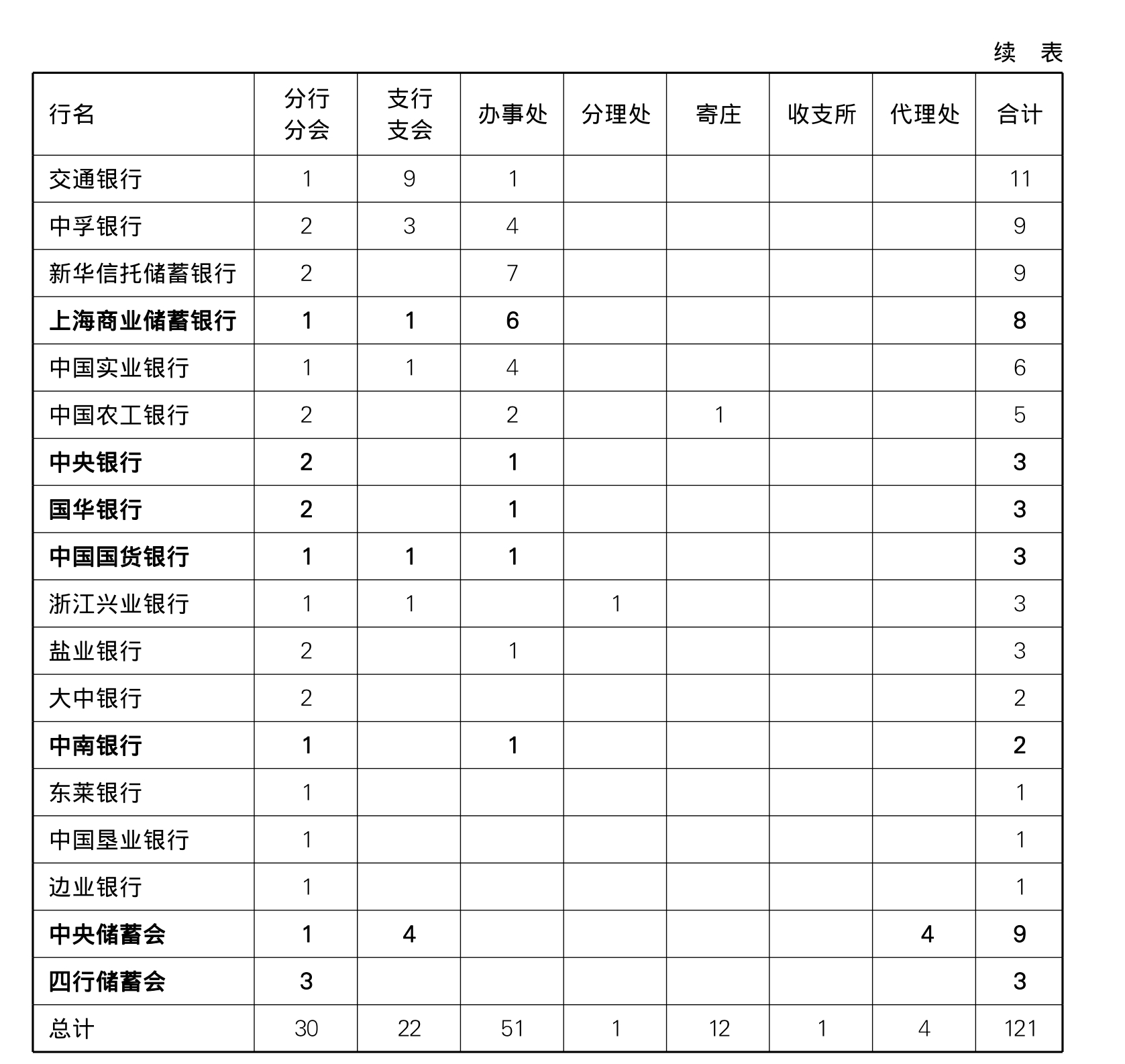

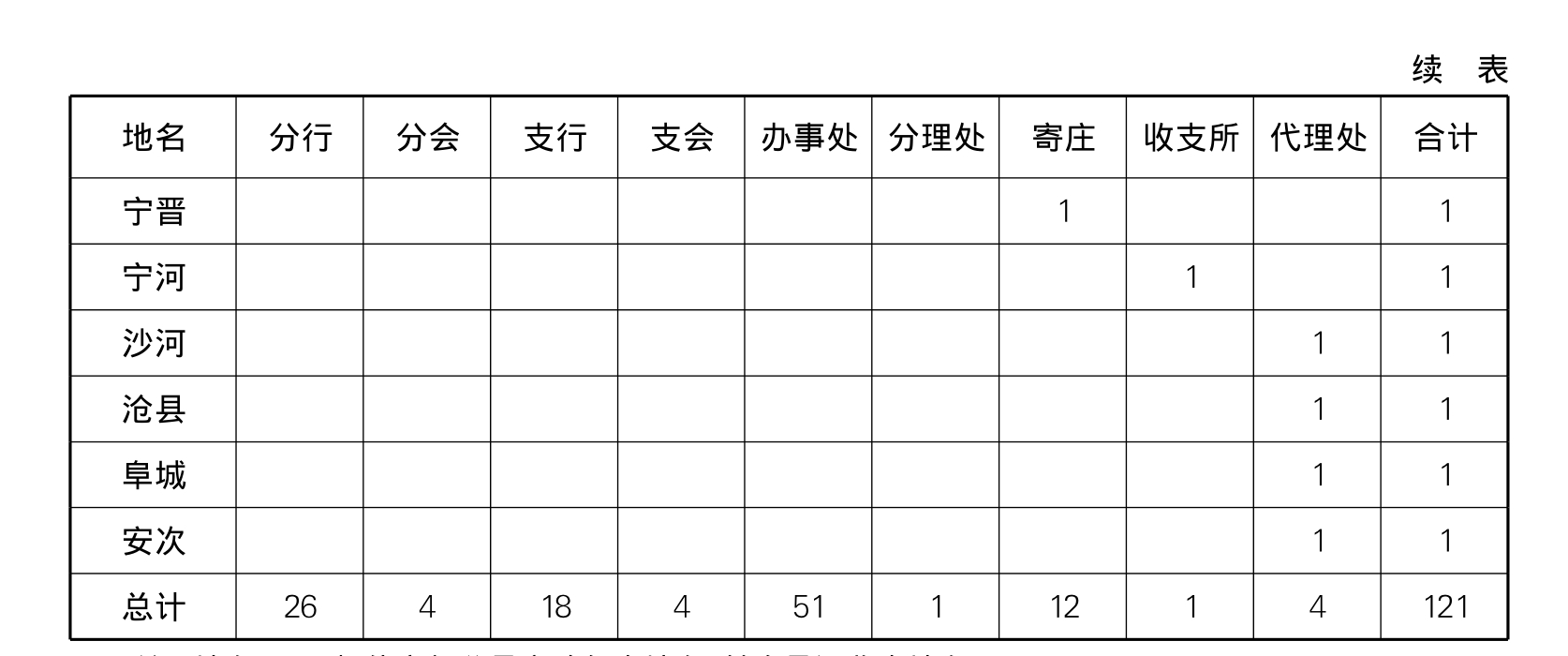

表1 抗战前夕上海华资银行在河北省、察哈尔省尚存的分支机构(1)

注:粗体字部分是在成立时就将总部设在上海的银行;金城银行在办事处附设储蓄处;四行储蓄会津会算作分会。资料来源:中国银行经济研究室编辑出版:《全国银行年鉴》(民国二十六年),1937年版,第I29、I31、J66~J79、J140页。

二 以时段为视角的考察

自清代至抗战前上海华资银行在河北省(直隶省)的发展概况,从时段上考察,可以分为以下三个历史阶段进行分析。

(一)清朝末期(1897~1912年)

清朝末期是近代华资银行的初创期,在这时期开办的上海华资银行并不多。但是,较早开办的上海华资银行,从一开始就把京师所在的直隶省作为业务发展的重点,如第一家华资银行中国通商银行,在开办后的第二年(1898年)即在北京、天津两地先后开设分行,至1899年又在保定开设分行。第一家华资储蓄银行信成银行,也开办了北京、天津两个分行。但是,由于受时局的影响,加上经营不善,上海华资银行在直隶省开办的分支机构未能维持多长时间。中国通商银行遭到庚子事变和辛亥革命的连续打击,天津分行于1905年停业,北京分行于1911年停业,保定分行停业时间不详。进入民国以后,该行亦未再在直隶省(河北省)开设分支机构。受二次革命的影响,信成银行总分各行也于1913年停业清理。(35)

除此之外,交通银行于1908年在北京设总行,并先后在天津设分行,在石家庄设分所(后改为支行),1909年在张家口设分号(后改为支行)。(36)不过,在其总管理处于1928年从北京迁至上海以前,交通银行并不能算是上海华资银行。

即便将交通银行统计在内,清朝末期在直隶省开业的上海华资银行亦只有3家,设立的分支机构总计不超过10个,至抗战前仅存交通银行1家4个。

(二)民国北京政府时期(1912~1928年)

民国北京政府时期是近代华资银行的成长期,在这时期各地掀起了兴办银行的热潮,在上海、北京、天津等主要工商业城市创设的华资银行日渐增多。许多重要华资银行都在这一时期诞生,如中国银行、新华银行、上海商业储蓄银行、盐业银行、中孚银行、金城银行、中国农工银行、大陆银行、东莱银行、中国实业银行、中南银行、浙江实业银行、四行储蓄会等。与此同时,华资银行业逐步形成了以中国、交通两行为核心,南三行、北四行为中坚,并各自结成互助合作联盟的战略格局。在这一时期,北京由于是国家行政中枢而成为全国财政金融中心,天津作为华北最大的工商业城市而成为该区域的商业金融中心,因此,京、津两地便成为华资银行的集中开设地,京、津两地所在的直隶省也由此成为全国最重要的金融省份。

据《全国银行年鉴》调查统计及其他相关史料,这段时期上海华资银行在直隶省开设分支机构的情况大致如下:(37)

1912年,中国银行和交通银行在北京、天津、保定、唐山等地设立总分行处。

1913年,中国银行在通县设寄庄。

1914年,中国银行、新华储蓄银行在北京、保定、邢台、唐山等地设立总分行处。

1915年,浙江兴业银行、盐业银行、中国银行在北京、天津、张家口(时属察哈尔特别区)、石家庄等地设立总分行处。

1916年,中孚银行在天津设总行。

1917年,交通银行、金城银行、新华储蓄银行、中孚银行在天津、北京设立总分行处。

1918年,大宛农工银行(后改称中国农工银行)在北京设总行。

1919年,东莱银行、边业银行、中国实业银行、金城银行在北京、天津、张家口等地设立总分行处。

1920年,边业银行、明华商业储蓄银行、上海商业储蓄银行在北京、天津等地设立总分行处。

1922年,中南银行、金城银行、中国银行、中南银行在天津、北京等地设立分支行处。

1923年,中国实业银行、四行储蓄会在唐山、天津、北京等地设立分支机构。

1924年,上海商业储蓄银行、中国银行、浙江兴业银行在北京、秦皇岛、石家庄等地设立分支行处。

1925年,边业银行、中国银行在天津、北京等地设立总分行处。

1926年,边业银行、中国垦业银行、中国农工银行在天津设立总分行处。

此外,明华商业储蓄银行曾在天津设分行,具体时间不详。(38)

自袁世凯去世之后,北京政局动荡不安,华北数次爆发军阀混战,经济发展受到严重干扰,特别是到了1927~1928年,北京政府已临近崩溃,上海华资银行因此在直隶省暂停开设分支机构。不仅如此,有的银行还关停了一些分支机构,如浙江兴业银行撤销了石家庄分理处,上海商业储蓄银行停办了北京分行等。(39)

根据上述资料分析,民国北京政府时期,自成立时就将总部设在上海的华资银行,在直隶省内开设分支机构的只有3家(上海商业储蓄银行、中南银行、四行储蓄会),分支机构亦仅有6个(其中1个还停办);如果将总部后来迁至上海的银行也统计在内,则上海华资银行共有16家,分支机构大约有40余个,至抗战爆发前尚存15家38个。

(三)南京国民政府时期(1928~1937年)

1927年4月南京国民政府成立,至1928年6月民国北京政府垮台,再至1928年12月东北易帜,国民政府基本完成中国统一。抗战前的南京国民政府时期是近代华资银行的鼎盛期,在这一时期尽管天灾人祸、内忧外患不断,而且国民政府逐渐加强对金融业的统制,由其控制的国家金融体系初步形成,但是华资银行业依然保持了此前的上升势头,整体实力又有明显加强,许多重要华资银行不断取得更好的业绩,在1934~1936年间达到了抗战前的最高水平。与此同时,华资银行的数量也在不断增加。1931年“九·一八”事变爆发以后,东北三省及热河相继沦陷之后,上海华资银行在中国北方的发展主要集中在华北的河北省,尤其是平、津两市。虽然平、津两市在民国北京政府垮台之后,金融地位有所下降,而且当地一些重要华资银行纷纷将其总部迁往上海,但是平、津两市依然是华北地区的主要工商业城市和金融中心,因而继续吸引上海华资银行前来增设分支机构。在此时期另一个值得关注的现象是,上海华资银行还将业务发展的眼光投射到平、津以外,在河北省内其他市镇也增设了不少分支机构,从而为推动河北省的城镇与农村金融建设作出了一定贡献。因此,自政治重心南移、平津金融地位下降之后,在河北省内的华资银行机构数量不减反升,其总数仅次于江苏省,(40)河北省从而得以继续成为中国金融大省。

据《全国银行年鉴》的调查统计及其他相关史料,这段时期上海华资银行在河北省及察哈尔省开设分支机构的情况大致如下:(41)

1929年,中国垦业银行、中国银行、大中银行、中国实业银行、四行储蓄会、交通银行在天津、秦皇岛、北平等地设立总分行处。

1930年,中国银行、浙江兴业银行、中国农工银行、中孚银行在天津、北平等地设立分支机构。

1931年,中孚银行、新华信托储蓄银行、上海商业储蓄银行、中央银行、金城银行、浙江兴业银行、中国国货银行、盐业银行、边业银行在定县、北平、天津等地设立总分行处。

1932年,中国实业银行、中国农工银行、中国银行、中孚银行在天津、北平等地设立分支机构。

1933年,金城银行、中央银行、中国实业银行、中孚银行、东莱银行、中国银行在石家庄、天津、北平、南宫等地设立分支机构。

1934年,新华信托储蓄银行、中国实业银行、金城银行、中国银行、交通银行、上海商业储蓄银行、国华银行、大中银行、中孚银行、中国国货银行在北平、天津、高阳、大名、定县、赵县等地设立分支机构。

1935年,中国银行、交通银行、中孚银行、金城银行、中国实业银行、中国国货银行、国华银行、大中银行、新华信托储蓄银行、上海商业储蓄银行、盐业银行、中国农工银行在北平、宣化(当时属察哈尔省)、天津、束鹿(辛集)、保定、宁晋等地设立分支机构。

1936年,金城银行、边业银行、新华信托储蓄银行在天津设立分支行处。

1937年,中国银行、金城银行在邯郸、宁河(塘沽)、定县(清风店)、宁晋等地设立分支机构。

此外,1936~1937年间,中央储蓄会在天津设分会,在北平、石家庄、保定、张家口设支会,在沙河、沧县、阜城、安次设代理处。(42)

根据上述资料分析,南京国民政府时期,在成立时就将总部设在上海的华资银行,在河北省、察哈尔省开设分支机构的有6家(中央银行、上海商业储蓄银行、中国国货银行、国华银行、四行储蓄会、中央储蓄会),分支机构有26个;如果将总部后来迁至上海的华资银行也统计在内,则上海华资银行共有16家,分支机构大约有80余个,至抗战爆发前尚存79个。

将上述三个时段的数据合并统计,自清末至抗战前,在河北省(直隶省)曾有过23家上海华资银行,开设过的分支机构总数大约在130个以上,至抗战爆发前尚存20家121个。如果不包括储蓄会的话,则有上海华资银行18家,下属分支机构109个,其中河北省有106个,察哈尔省有3个。而据《全国银行年鉴》统计,至抗战爆发前,在河北省尚存的所有华资银行(不包括储蓄会)分支机构总数为189个,在察哈尔省尚存4个。(43)两相对照,可以看出上海华资银行在这两省银行机构总数所占的比重有多大。不过,需要指出的是,在成立时就将总部设在上海的华资银行,自清末至抗战前在河北省(直隶省)开设过分支机构的只有9家(中国通商银行、信成银行、上海商业储蓄银行、中南银行、中央银行、中国国货银行、国华银行、四行储蓄会、中央储蓄会),开设的分支机构总数约有30余个,至抗战爆发前尚存7家31个。

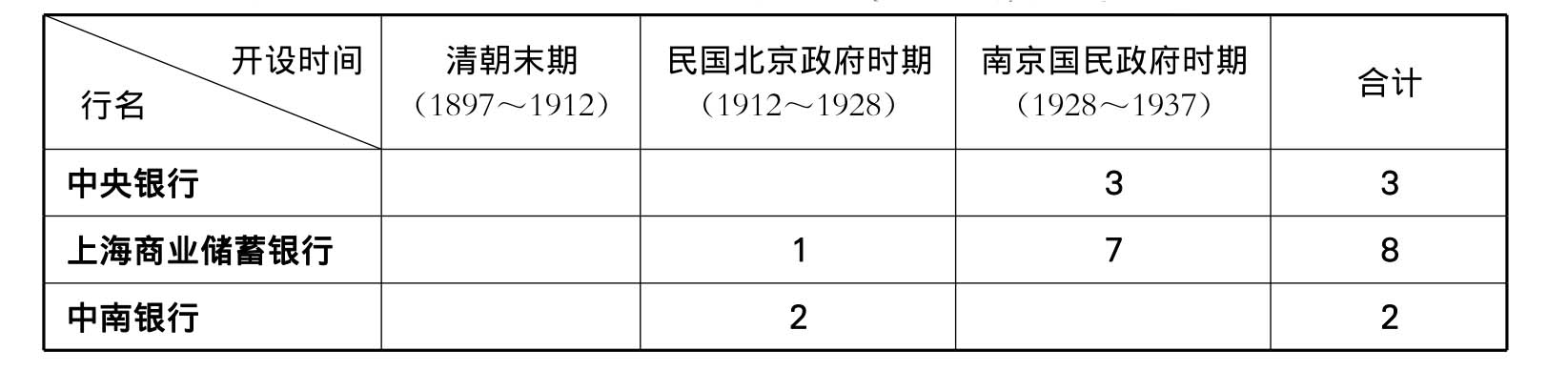

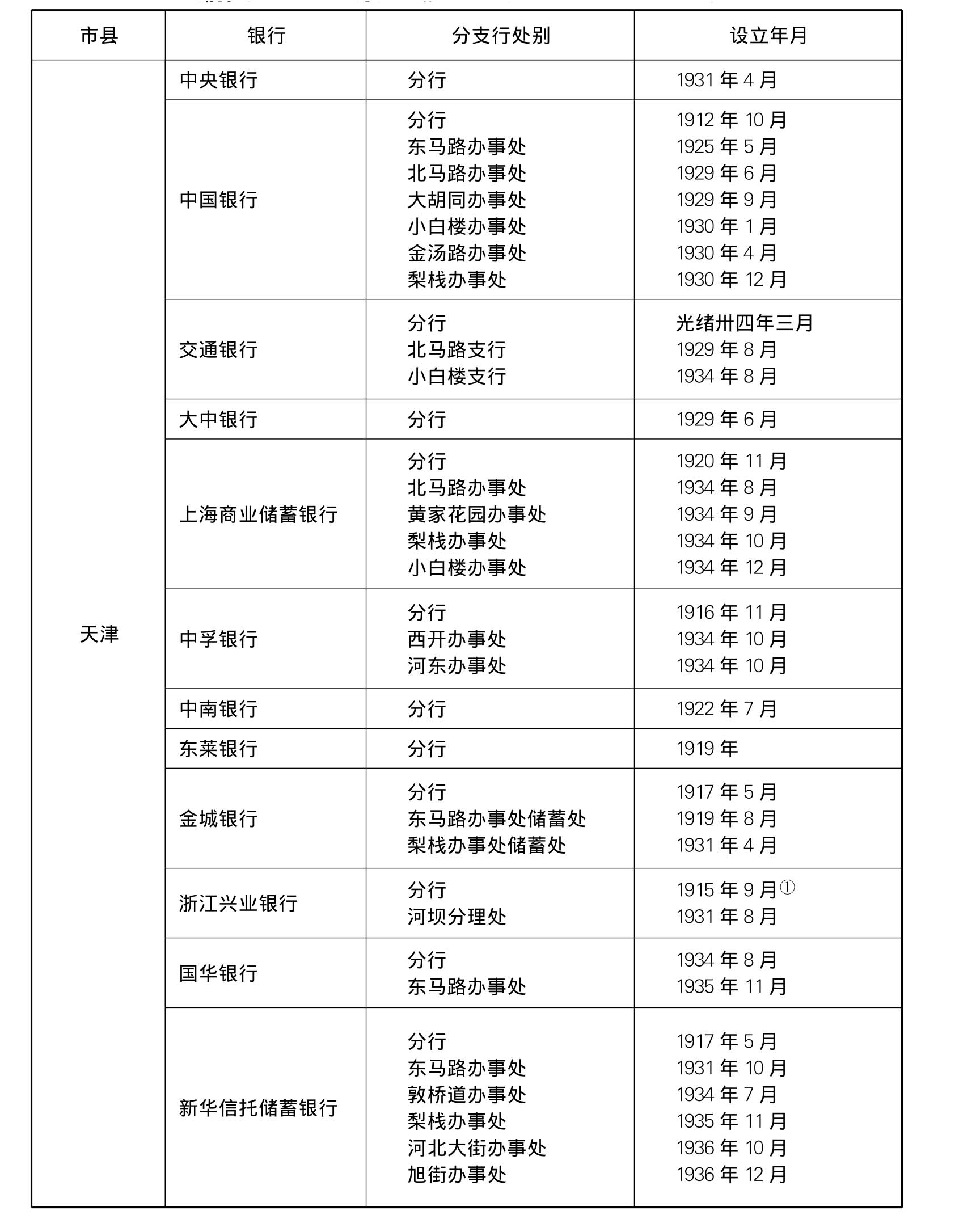

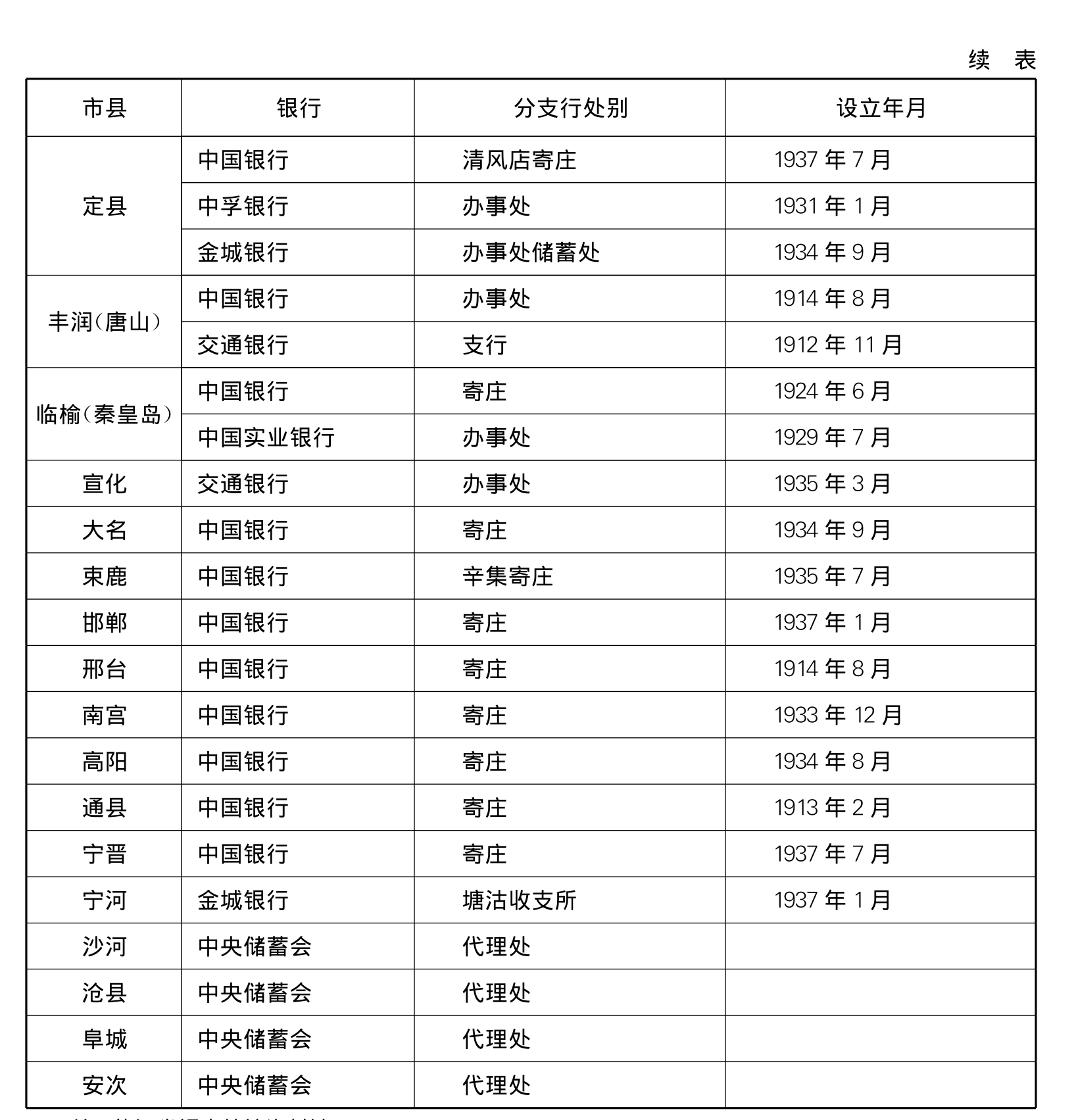

表2 抗战前夕上海华资银行在河北省、察哈尔省尚存的分支机构(2)

注:粗体字部分是在成立时总部就设在上海的银行;总部原先设在京津而后来迁沪的银行,在清朝末期及民国北京政府时期设立的总部作为分支机构统计。资料来源:《全国银行年鉴》(民国二十六年),第I48、J66~J79、J140页。

三 以地域为视角的考察

近代河北省(直隶省)在华北经济中占有首要地位,当时全国的工商业大城市屈指可数,而该省就有两个,即北京(北平)、天津两市。自清末至抗战前,上海华资银行曾在河北省(直隶省)内的23个市县开设过分支机构,各个市县分支机构的开设情况分述如下。

(一)天津

天津既是河北省(直隶省)第一大商埠,也是华北的经济中心。1928年,直隶省改名为河北省,省会从保定迁至天津。近代天津自开埠以后逐渐发展成为华北金融中心,不少华资银行选择在此地开办,其数量之多在近代中国各大城市中仅次于上海。

清朝末期,上海华资银行最早在天津设分行的是中国通商银行(1898年),其后又有信成银行(设立时间不详),但不久相继关闭。此外,交通银行亦于1908年在天津设分行。

民国北京政府时期,上海华资银行在天津设立分支机构的主要情况为:(44)

1912年,中国银行设分行。

1915年,盐业银行设分行,浙江兴业银行设支行(后改为分行)。

1916年,中孚银行设总行(后改为分行)。

1917年,金城银行设总行(后改为分行),新华商业银行(后改称新华商业储蓄银行、新华信托储蓄银行)设分行。

1919年,中国实业银行设总行(后改为分行),东莱银行、边业银行设分行,金城银行设办事处。

1920年,上海商业储蓄银行设分理处(后改为分行)。

1922年,中南银行设分行。

1923年,四行储蓄会设津会。

1925年,中国银行设办事处。

1926年,中国垦业银行设总行(后改为分行),中国农工银行设分行。

南京国民政府时期,尽管天津银行业曾一度衰退,倒闭者甚多,而且交通、中国垦业、中孚、中国实业、东莱、大中、盐业、金城、边业等9家银行总部相继由津迁沪,但是上海华资银行继续在天津增设分支机构,其主要情况为:(45)

1929年,大中银行设总行(后改为分行),交通银行设支行,中国银行设办事处,四行储蓄会设分会。

1930年,中国银行设办事处。

1931年,中央银行、中国国货银行设分行,金城银行、盐业银行、新华信托储蓄银行设办事处,浙江兴业银行设分理处。

1933年,中国实业银行设办事处。

1934年,国华银行设分行,新华信托储蓄银行、交通银行、上海商业储蓄银行、中孚银行、中国国货银行设办事处。

1935年,中国实业银行、国华银行、新华信托储蓄银行设办事处。

1936年,新华信托储蓄银行设办事处。

1936~1937年,中央储蓄会设分会。

此外,1920年成立、1935年倒闭的明华商业储蓄银行也曾设有分行(具体时间不详)。

自清末至抗战前在河北省(直隶省)设立过分支机构的23家上海华资银行,全部在天津设立过分支机构,设立过的分支机构总数约为50余个。至抗战爆发前,在天津的上海华资银行尚有20家,设有分支机构48个,仍是河北省内最多的。据《全国银行年鉴》统计,在抗战爆发前,天津尚有华资银行(不包括储蓄会)32家,设有总分行处68个(总行7个、分支机构61个),这两项数据均仅次于上海。(46)由此可见上海华资银行在天津华资银行业中所占的比例之高,也可表明天津是上海华资银行设立外埠分支机构的首选地。

(二)北京(北平)

北京在1928年之前长期是中国的首都,因此一直是中国的政治中心。自清朝末期起,北京就是中国的财政金融中心,虽然第一家华资银行中国通商银行选择上海而不是北京作为总行,但是两大国家银行——户部银行(后改称大清银行)、交通银行都将总部设在北京。民国北京政府时期,除了中国银行、交通银行外,还有不少华资银行在北京设立总分行处,这个时期是北京华资银行业的黄金时期。但是1928年民国北京政府垮台、北京改名为北平之后,由于中国、交通两行总部随政治重心南移上海,北平的全国财政金融中心地位丧失,其他与北京政府关系密切的华资银行连带遭受影响,停业倒闭者不少,导致北平在华北的金融中心地位也被天津所取代。不过,在南京国民政府时期,北平依然是中国重要的工商业城市,仍有不少上海华资银行前来设立分支机构。

清朝末期,中国通商银行在开办的第二年即在北京设分行,其后信成银行也设分行于此,但两分行不久以后陆续关闭。此外,交通银行于1908年设总行(后改为分行)。

民国北京政府时期,上海华资银行在北京设立分支机构的主要情况为:(47)

1912年,中国银行设总行(后改为分行)。

1914年,新华商业银行设总行(后改为分行)。

1915年,盐业银行设总行,中国银行设办事处,浙江兴业银行设汇兑所(后改为支行、分行)。

1917年,金城银行、中孚银行设分行。

1918年,大宛农工银行(后改称中国农工银行)设总行(后改为分行)。

1919年,边业银行、中国实业银行设分行。

1920年,明华商业储蓄银行设总行(后改为支行)。

1922年,金城银行、中国银行、中南银行设办事处。

1923年,四行储蓄会设分会。

1924年,上海商业储蓄银行设分行(后停办)。

南京国民政府时期,虽然中国、新华、中国农工等银行总部相继迁往上海,交通、盐业两行总部先迁天津后迁上海,导致北平金融地位下降,但是上海华资银行仍继续在北平增设分支机构,其主要情况为:(48)

1929年,中国银行设办事处。

1930年,中国农工银行设办事处。

1931年,中央银行设分行,上海商业储蓄银行设支行,金城银行设办事处。

1932年,中孚银行设支行,中国农工银行、中国银行设办事处,中国农工银行设寄庄。

1933年,中孚银行设支行。

1934年,中孚银行设支行,新华信托储蓄银行、中国实业银行、金城银行、上海商业储蓄银行设办事处。

1935年,国华银行、大中银行设分行,交通银行、中国国货银行设支行,中国银行、中孚银行、金城银行、上海商业储蓄银行设办事处。

1936~1937年,中央储蓄会在北平设支会。

自清末至抗战前,在北京(北平)设立过分支机构的上海华资银行共有20家,设立过的分支机构约有40余家,至抗战爆发前尚有17家40个。据《全国银行年鉴》统计,至抗战前,北京(北平)尚有华资银行22家(不包括储蓄会),设有总分行处57个(总行3个、分支行处54个),略少于南京。(49)从这几项数据也可看出上海华资银行在北京(北平)华资银行业中所占的巨大比重,同时又说明尽管政治与金融地位有所下降,但是北京(北平)作为北方大都市和仅次于天津的华北金融中心,对于上海华资银行仍然是有不小吸引力的。

(三)获鹿(石家庄)

近代石家庄属获鹿县。1908年,交通银行设支行。1915年,中国银行设支行。1933年,金城银行、中央银行设办事处。此外,浙江兴业、中国农工、上海商业储蓄、边业、中国实业等银行都曾设立过分支机构,但均因业务不振而先后撤销。(50)

(四)清苑(保定)

近代保定属清苑县,原是直隶省省会。1912年,交通银行设支行。1914年,中国银行设办事处。1935年,金城银行设办事处。

(五)万全(张家口)

近代张家口(又称张垣)属万全县,原属直隶省,1928年成为察哈尔省省会。1909年,交通银行设支行。1915年,中国银行设寄庄。

(六)定县

1931年,中孚银行设办事处。1934年,金城银行设办事处。1937年,中国银行在该县的清风店设寄庄。

(七)丰润(唐山)

近代唐山分属丰润县、滦县。1912年,交通银行设支行。1914年,中国银行设办事处,还曾设有仓库。另外,中国实业、中国农工、边业等三家银行均设立过分支机构,但都因政局混乱而先后裁撤。(51)

(八)临榆(秦皇岛)

近代秦皇岛属临榆县。1924年,中国银行设寄庄。1929年,中国实业银行设办事处。

(九)宣化

宣化原属直隶省,1928年属察哈尔省。1935年,交通银行设办事处。

(十)大名

1934年,中国银行设寄庄,还曾在龙王庙镇设有仓库。(52)

(十一)束鹿

辛集镇属束鹿县。1935年,中国银行设寄庄。

(十二)邯郸

1937年,中国银行设寄庄。

(十三)邢台

邢台旧称顺德。1914年,中国银行设寄庄。

(十四)南宫

1933年,中国银行设寄庄。

(十五)高阳

1934年,中国银行设寄庄。1935年,中国银行又设仓库。(53)

(十六)通县

1913年,中国银行设寄庄。

(十七)宁晋

1937年,中国银行设寄庄。此外,中国农工银行亦曾设有寄庄,后撤销。(54)

(十八)宁河

1937年,金城银行在位于该县塘沽的久大精盐公司厂内设收支所。

(十九)沙河

1936~1937年,中央储蓄会设代理处。

(二十)沧县

1936~1937年,中央储蓄会设代理处。

(二十一)阜城

1936~1937年,中央储蓄会设代理处。

(二十二)安次

1936~1937年,中央储蓄会设代理处。

(二十三)赵县

1934年,中国银行曾设寄庄,后裁撤。(55)

自清末至抗战前,有23家上海华资银行曾在河北省(直隶省)23个市县设立过130个以上的分支机构,至抗战爆发前尚有20家银行121个分支机构。但在23个市县中,仅天津、北京(北平)两市就集中了全省70%以上的分支机构,而且大多数分支机构都是在1930年代尤其是抗战爆发前几年才设立的。这说明上海华资银行在分支机构的设置上,一方面已开始注意向中小城市和广大乡镇延伸,另一方面则仍以大都市为核心,并逐渐在大都市中布设分支网络。

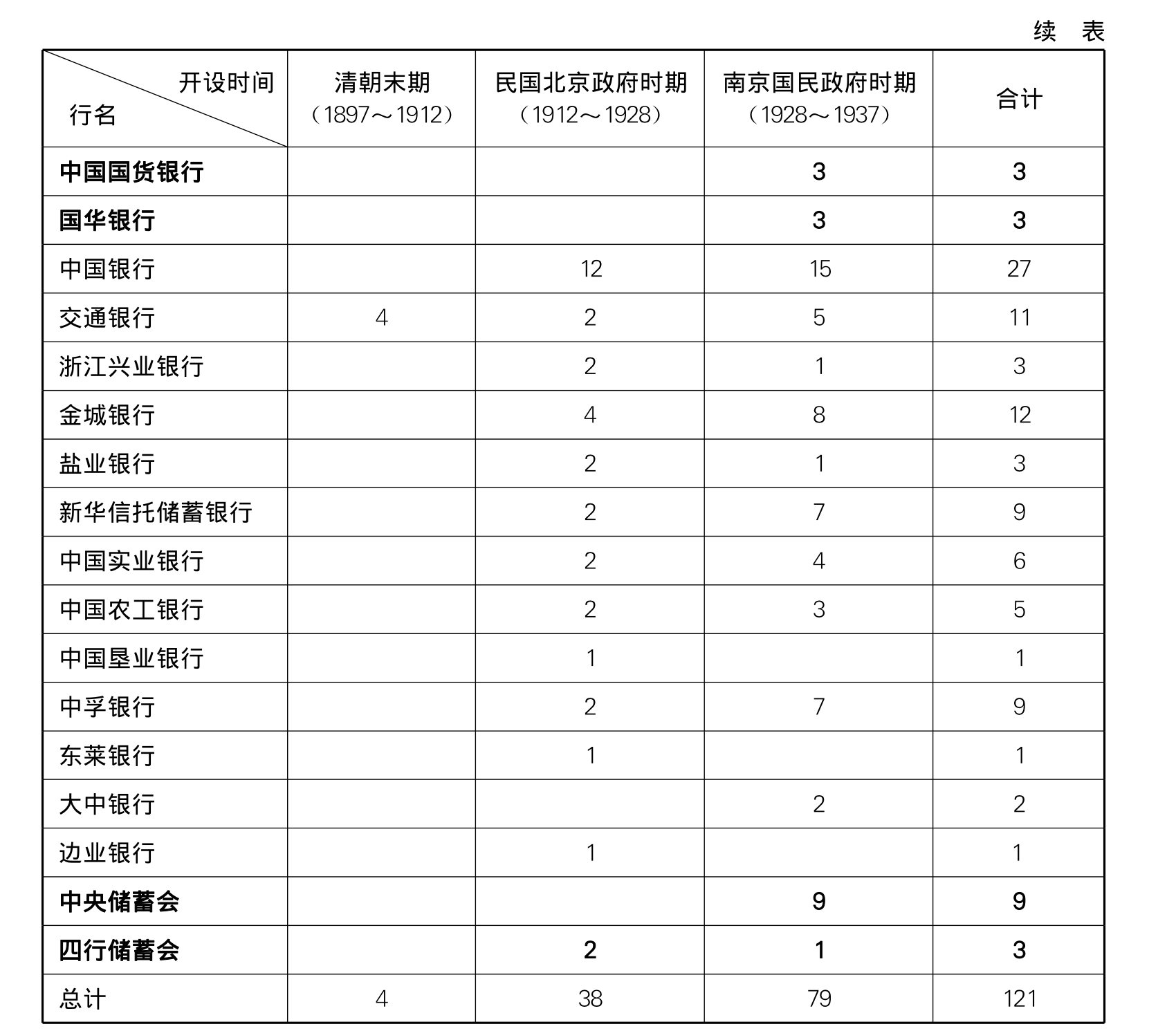

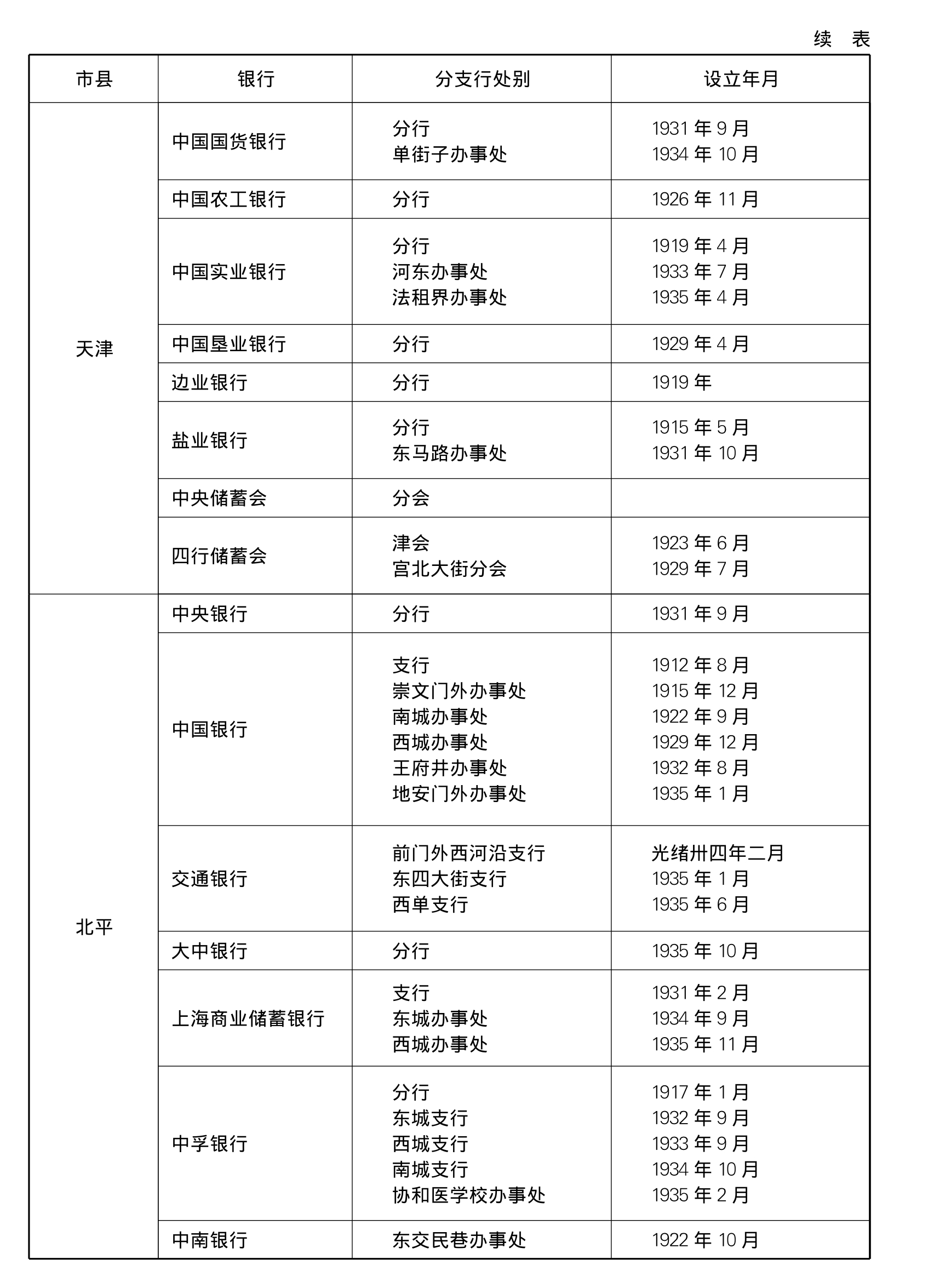

表3 抗战前夕上海华资银行在河北省、察哈尔省尚存的分支机构(3)

注:地名项下,粗体字部分是察哈尔省地名,其余是河北省地名。资料来源:《全国银行年鉴》(民国二十六年),第I29、I31、J66~J79、J140页。

通过在银行、时段、地域三个方面的分析,对自清末至抗战前上海华资银行在河北省(直隶省)的发展,笔者有如下几点简短的结论:

第一,上海华资银行是最早进入河北省(直隶省)的外省市银行,在中国第一家华资银行中国通商银行成立后的第二年就开始在直隶省内开设分支机构。

第二,上海华资银行是在河北省(直隶省)内开设分支机构最多的外省市银行,前后有23家银行(包括储蓄会)设立了130个以上的分支机构,在1930年代达到高峰,至抗战爆发前仍有20家银行的121个分支机构,在河北省华资银行业中占据绝对多数。

第三,上海华资银行在河北省(直隶省)内开设的分支机构集中于北京(北平)、天津两大都市,在京(平)、津两市的分支机构数量达到了全省总数的70%以上,一些大银行已在京(平)、津两市内布设分支网络。

第四,上海华资银行在河北省(直隶省)内开设的分支机构正逐渐向中小城市和广大乡镇延伸,一些大银行开始重视城镇和乡村金融的建设。除京(平)、津两市外,上海华资银行先后在河北省(直隶省)内的20个市县设立过分支机构。因此,上海华资银行在河北省(直隶省)的分支机构设置呈现出集中而又分散的特点。

第五,上海华资银行在河北省(直隶省)内开设的分支机构,大部分是总部原先设在京、津两市的银行所开设。这些银行原本就是北方银行,业务重心一直在华北地区,因此,对在河北省(直隶省)内开设分支机构比较积极。

第六,南京国民政府时期上海华资银行在河北省内增设大量分支机构,一方面是“九·一八”事变以后上海华资银行将在北方的发展集中于河北省的结果,另一方面也是河北省在民国北京政府垮台之后依然能够成为仅次于江苏省的近代中国金融大省的重要原因。

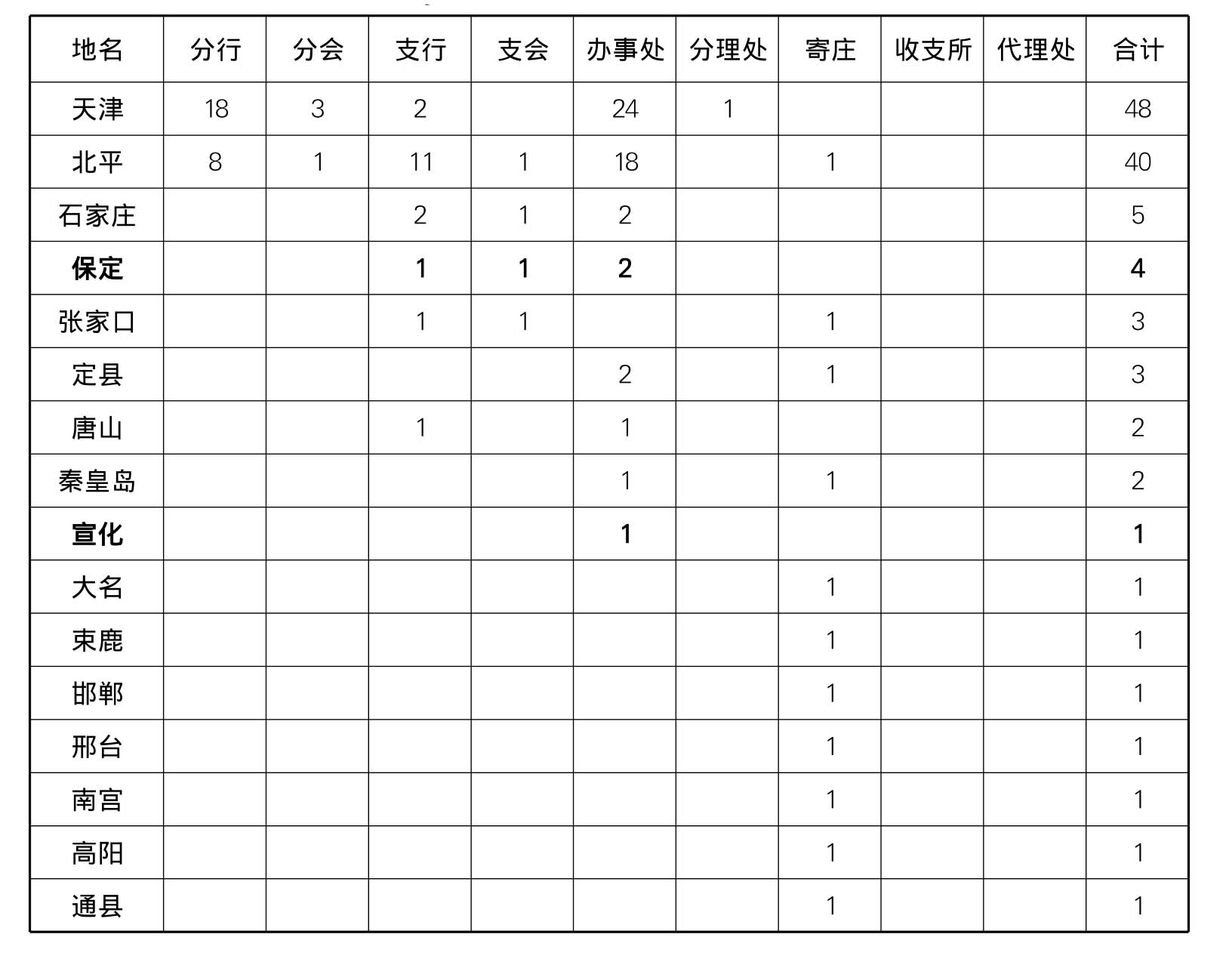

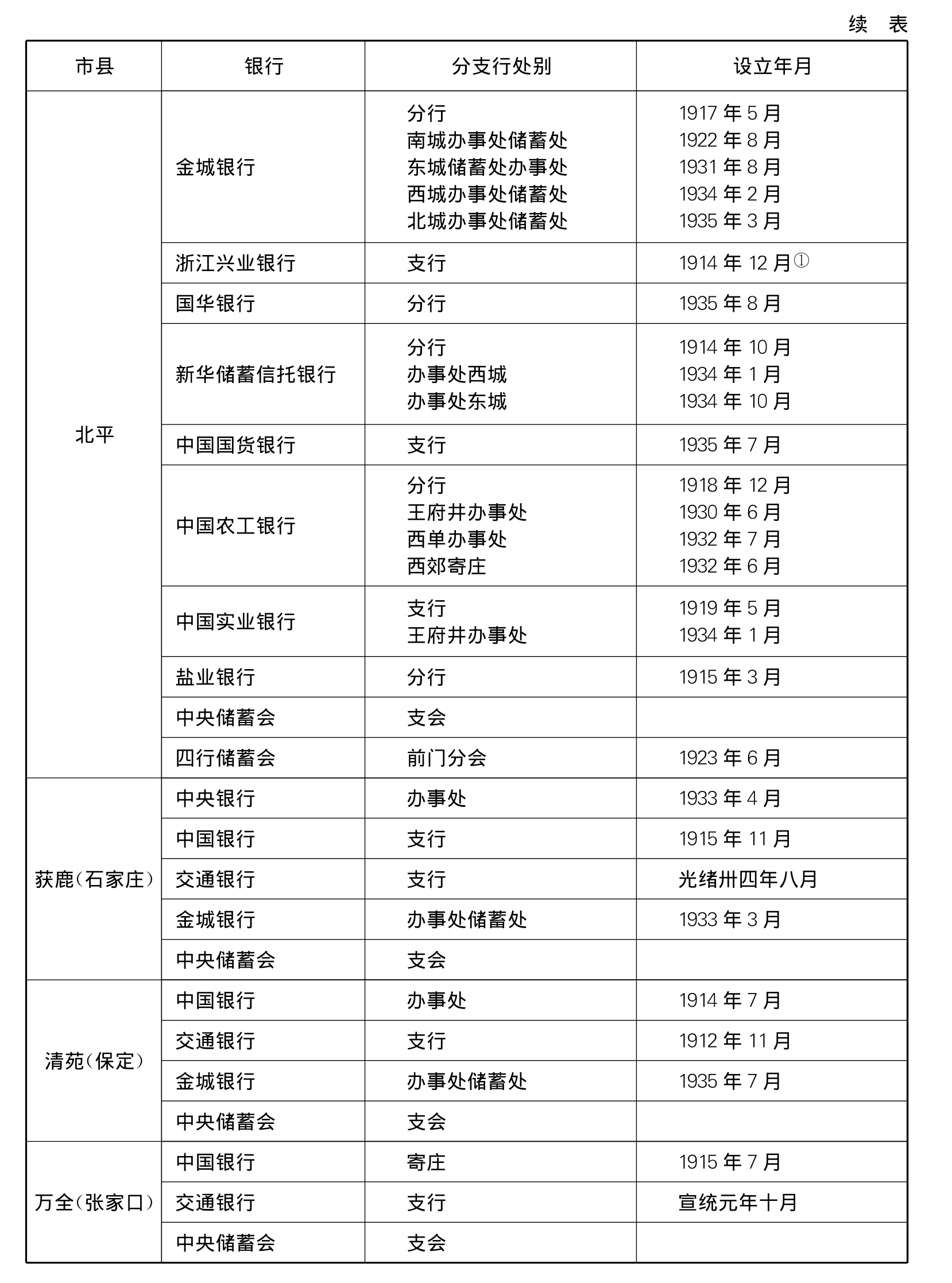

表4 抗战前夕上海华资银行在河北省、察哈尔省尚存的分支机构(综合一览表)

①此系阴历九月。

①此系阴历十二月。

注:热河省调查统计资料缺。资料来源:《全国银行年鉴》(民国二十六年),第I29、I48、J66~J79、J140页。

【注释】

(1)作者单位:上海市档案馆。

(2)具有储蓄银行、实业银行、农工银行、专业银行等各种名目的近代华资银行实际上都可以归入商业银行范畴。

(3)1913年、1914年分别从直隶省划出察哈尔、热河两个特别区,至1928年察哈尔、热河两个特别区均升格为省,中华人民共和国成立后不久,察哈尔、热河两省先后裁撤,其地分别划归河北省、山西省、辽宁省和内蒙古自治区。

(4)中国银行总管理处经济研究室编辑出版:《全国银行年鉴》,民国二十四年(1935年)版、民国二十五年(1936年)版、民国二十六年(1937年)版。

(5)河北省地方志编纂委员会编:《河北省志·金融志》,中国书籍出版社1997年版;北京市地方志编纂委员会编:《北京志·综合经济管理卷·金融志》,北京出版社2001年版;天津市地方志编修委员会编:《天津通志·金融志》,天津社会科学院出版社1995年版。《河北省志·金融志》对近代华资银行在河北省的发展概况的记述遗漏甚多,参见该书第111~138页。

(6)“北四行”中的大陆银行,其总部在抗战期间才迁至上海,因此在抗战之前它并不能算作上海华资银行。

(7)交通银行总行、中国第二历史档案馆合编:《交通银行史料》(第一卷〈1907~1949〉),中国金融出版社1995年版,第126~136页;《全国银行年鉴》(民国二十六年),第B15、J66~J79页。

(8)中国银行行史编辑委员会编著:《中国银行行史(1912~1949年)》,中国金融出版社1995年版,第33~34、168~170、867~868、876页;《全国银行年鉴》(民国二十六年),第B7、J66~J79页。

(9)洪葭管主编:《中央银行史料(1928.11~1949.5)》,中国金融出版社2001年版,前言第3~4页、正文第27、246页;《全国银行年鉴》(民国二十六年),第B2、J66~J79页。

(10)中国人民银行金融研究所编:《中国农民银行》,中国财政经济出版社1980年版,第39、41页;《全国银行年鉴》(民国二十六年),第B21页。

(11)杜月笙:《五十年来之中国通商银行》,载中国通商银行编辑出版:《五十年来之中国经济——中国通商银行创办五十周年纪念册》,1947年版,第6页;《附录:五十年来之中国财政经济大事记(附中国通商银行大事记)》,载《五十年来之中国经济——中国通商银行创办五十周年纪念册》,第239~241页;中国人民银行上海市分行金融研究室编:《中国第一家银行——中国通商银行的初创时期》,中国社会科学出版社1982年版,第14页;中国通商银行编:《中国通商银行简史》,上海市档案馆藏档,档号S173 1 152;《全国银行年鉴》(民国二十六年),第D62页。

(12)沈云荪:《上海信成银行始末》,载中国社会科学院近代史研究所近代史资料编辑组编:《近代史资料》总55号,中国社会科学出版社1984年版,第112、114页;沈云荪:《上海信成银行史略》,载上海市政协文史资料委员会编:《上海文史资料存稿汇编》(第5册经济金融),上海古籍出版社2001年版,第205、207页;王志莘著:《中国之储蓄银行史》,新华信托储蓄银行,1934年版,第21页。

(13)上海商业储蓄银行编:《行史资料:本行大事记》,上海市档案馆藏档,档号Q275 1 168;宋春舫编:《上海商业储蓄银行二十年史初稿》,上海市档案馆藏档,档号Q275 1 170;中国人民银行上海市分行金融研究所编:《上海商业储蓄银行史料》,上海人民出版社1990年版,第65~66页;《全国银行年鉴》(民国二十六年),第D34、J66~J79页。

(14)最初为办事处,后升格为分行。

(15)中南银行编:《中南银行卅年简史》,上海市档案馆藏档,档号Q265 1 393;《全国银行年鉴》(民国二十六年),第D54、J66~J79页。

(16)国华银行稽核处编:《国华银行简史、组织沿革等参考资料》,上海市档案馆藏档,档号Q278 1 423;《全国银行年鉴》(民国二十六年),第D161、J66~J79页。

(17)莫基昌:《中国国货银行概况》,载上海市银行博物馆编辑出版:《银行博物》第2辑,2003年版,第42页;《全国银行年鉴》(民国二十六年),第E3、J66~J79页。

(18)中国人民银行上海市分行金融研究所编印:《一家典型的民族资本银行——浙江兴业银行简史》,1978年版,第15、52页;李子竞编:《本行二十六年之回顾》(《兴业邮乘》丛书之一),浙江兴业银行1933年印,第14~18页;浙江兴业银行编:《本行成立及沿革历史资料》,上海市档案馆藏档,档号Q268 1 64;《全国银行年鉴》(民国二十六年),第D138、J66~J79页。

(19)张蓉、何品整理:《明华银行停业倒闭事件档案资料选编》,载上海市档案馆编:《上海档案史料研究》(第七辑),上海三联书店2009年版,第167~190页。

(20)《天津通志·金融志》,第137页;中国垦业银行编:《中国垦业银行简史》,上海市档案馆藏档,档号Q284 1 32;於以震:《中国垦业商业储蓄银行简史》,载中国人民政治协商会议上海市委员会文史资料工作委员会编:《旧上海的金融界》(《上海文史资料选辑》第六十辑),上海人民出版社1988年版,第217~220页;《全国银行年鉴》(民国二十六年),第F15、J66~J79页。

(21)联合征信所编:《中孚银行概况调查》,上海市档案馆藏档,档号Q78 2 14312;中孚银行编:《中孚银行简史》,上海市档案馆藏档,档号Q289 1 16;《全国银行年鉴》(民国二十六年),第D48、J66~J79页。

(22)《全国银行年鉴》(民国二十六年),第D180、J66~J79页。

(23)大宛指大兴、宛平两县。

(24)联合征信所编:《中国农工银行概况调查》,上海市档案馆藏档,档号Q78 2 14327;齐致:《中国农工银行过去与未来》,上海市档案馆藏档,档号Q280 1 100;中国人民银行北京市分行金融研究所、《北京金融志》编委会办公室编:《北京金融史料》(银行篇〈三〉),中国人民银行北京市分行金融研究所,1991年,第10页;《全国银行年鉴》(民国二十六年),第E6、J66~J79页。

(25)中国实业银行编:《中国实业银行概况》,上海市档案馆藏档,档号Q276 1 5;中国实业银行编:《本行简史》,上海市档案馆藏档,档号Q276 1 252;《全国银行年鉴》(民国二十六年),第E9、J66~J79页。

(26)东莱银行编:《东莱银行简史》,上海市档案馆藏档,档号Q283 1 209;《全国银行年鉴》(民国二十六年),第D100、J66~J79页。

(27)天津市地方志编修委员会编:《天津通志·租界志》,第三章金融第一节银行,天津市地方志网(http:// www.tjdfz.org.cn/tjtz/zjz/yh/index.shtml);季愚:《关于大中银行辅币券发行疑点的说明》,纸币网(http://www.banknotestudy.com/blog/index.aspx?a=25&i=684);《全国银行年鉴》(民国二十六年),第D3、J66~J79页。

(28)盐业银行编:《盐业银行已设各行暨汇兑所一览表》,上海市档案馆藏档,档号Q277 1 91;盐业银行编:《盐业银行简史》,上海市档案馆藏档,档号Q277 1 121;《全国银行年鉴》(民国二十六年),第F40、J66~J79页。

(29)办事处内附设储蓄处。

(30)金城银行编:《金城银行二十年小史》,上海市档案馆藏档,档号Q264 1 39;《全国银行年鉴》(民国二十六年),第D103、J66~J79页。

(31)《天津通志·金融志》,第139页;《边业银行简介》,沈阳金融博物馆网站(http://www.syjrg.com/intro_ 2.aspx);《全国银行年鉴》(民国二十六年),第F38、J66~J79页。

(32)四行准备库编:《四行准备库始末记》,上海市档案馆藏档,档号Q267 1 37;四行准备库编:《津沪汉三库略史》,上海市档案馆藏档,档号Q267 1 99;《北四行的联合经营》,《旧上海的金融界》(《上海文史资料选辑》第六十辑),第187~189页。

(33)四行储蓄会编:《四行储蓄会报告书》,上海市档案馆藏档,档号Q267 1 123;应永玉:《北四行的联合经营》,《旧上海的金融界》(《上海文史资料选辑》第六十辑),第189~190页;《全国银行年鉴》(民国二十六年),第I31、I48页。

(34)《北四行的联合经营》,载《旧上海的金融界》(《上海文史资料选辑》第六十辑),第190~191页;《全国银行年鉴》(民国二十六年),第I15、I48页。

(35)《全国银行年鉴》(民国二十六年),第I29页。

(36)《中国第一家银行——中国通商银行的初创时期》,第14页;《中国之储蓄银行史》,第21页。

(37)《交通银行史料》(第一卷〈1907~1949〉),第126~127页。

(38)《全国银行年鉴》(民国二十五年),第K125~K130、K156~K159、M43~M45页;《全国银行年鉴》(民国二十六年),第J66~J79页。

(39)《明华银行停业倒闭事件档案资料选编》,载《上海档案史料研究》第七辑,第167~190页。

(40)《一家典型的民族资本银行——浙江兴业银行简史》,第15页;《行史资料:本行大事记》,上海市档案馆藏档,档号Q275 1 168。

(41)至抗战爆发前,江苏省(包括上海市)尚有华资银行总分支机构487个,河北省尚有199个,在全国各省中居第一、第二位。参见《全国银行年鉴》(民国二十六年),第S35、S40页。

(42)《全国银行年鉴》(民国二十五年),第K125~K130、K156~K159、M43~M45页;《全国银行年鉴》(民国二十六年),第J66~J79页。

(43)《全国银行年鉴》(民国二十六年),第I29页。

(44)同上,第S40、S51页。

(45)《全国银行年鉴》(民国二十五年),第K125—K130页;《全国银行年鉴》(民国二十六年),第J66~J72页。

(46)同上。

(47)上海有82家华资银行(不包括储蓄会),设有总分行处181个(总行53个、分支行处128个)。参见《全国银行年鉴》(民国二十六年),第S34、S39页。

(48)《全国银行年鉴》(民国二十五年),第K156—K159页;《全国银行年鉴》(民国二十六年),第J72~J76页。

(49)《全国银行年鉴》(民国二十五年),第K156~K159页;《全国银行年鉴》(民国二十六年),第J72~J76页。②南京当时有华资银行(不包括储蓄会)27家,设有总分行处58个(总行2个、分支行处56个)。参见《全国银行年鉴》(民国二十六年),第S34、S39页。

(50)《全国银行年鉴》(民国二十五年),第M49页。

(51)同上,第M54页。

(52)同上,第M49页。

(53)《全国银行年鉴》(民国二十五年),第M55页。

(54)同上,第M56页;《全国银行年鉴》(民国二十六年),第J78页。

(55)《全国银行年鉴》(民国二十五年),第M56页。

上一篇:实科中学与文科中学之争

下一篇:β-葡萄糖醛酸酶