颐和园理水艺术浅析

一、理水的目的性明确,综和而周全

颐和园的前身是清漪园。顾名思义,园以水景为特色,以水名园。此水有自然水资源的基础,但成园后经过人为加工的水景较之原“瓮山泊”有非常明显的理水艺术效果,达到了“人与天调,天人共荣”和“虽由人作,宛自天开”的最高艺术境界。值得令人汲取的所在,是我们的先辈重视保护城市的自然资源,精于综合开发利用,统一的解决了防止山洪泛滥、漕运、蓄水灌溉、改善生态环境和创造优美景色的综和功能,统筹兼顾,一气呵成。

1.预防山洪泛滥

水之于人,少不足用,多亦成灾。欲蓄水时就考虑到如何有效排放洪水。《万寿山昆明湖记》谓:“于是又虑夏秋汛涨或有疏虞者哉。”又说:“夫河渠国家之大事也。浮槽利涉灌田,使涨有受而旱无虞,其在导泄有方而潴蓄不匮乎。是不宜听其淤瘀泛滥而不治。”北京西以太行为屏,山洪来时清漪园首当其冲。因此在玉泉山和万寿山间,开凿了养水湖、高水湖和两条排放山洪的河流。看来视治水为国家大事并不局限在农业社会,当今亦然。

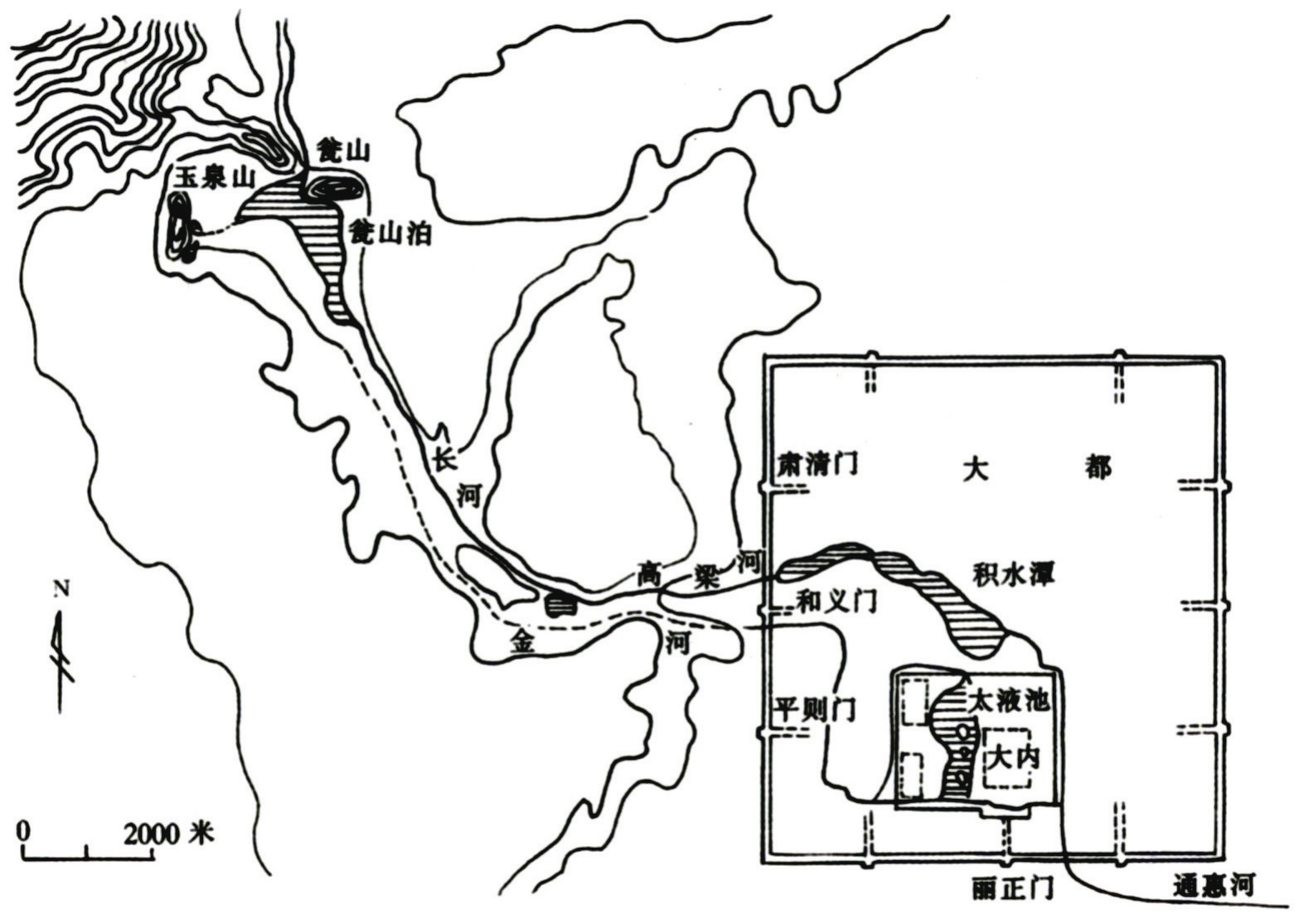

2.提供漕运水源和农田灌溉等城市水利功能

《历代宅京记·卷十九·辽金元》:“峙万寿山,浚太液池、派玉泉、通金水,荣畿带甸,负山饮河。壮哉帝居,择此天府。自古圣明容知,善于怡心养神。培本浚源,泛应万变而不穷者,未有易异乎此者也。”这说明帝京的繁荣是与治水密不可分的。作为五代都城的北京,在金代末期便开凿了从瓮山泊南下的人工水道。引玉泉山水经高粱河进入金中都以东的漕河。元代又在金代的基础上开辟漕运。金时水源为万寿山下的一亩泉,元时作了划时代的水源调整(图1)。元《郭守敬传》载:“中都旧漕河东到通州,引玉泉山水以通舟,岁可省雇钱六万缗。”“大都运粮河,不用一亩泉旧源,别引神山白浮泉水,西折而南。”历史上水运粮食到京都自此开始。因当时北京不产稻米,而水运价格较陆运便宜很多。经元代开辟上游水源与闸河连接以后,忽必烈自蒙古回京,见积水潭上下帆船蔽水,大喜过望,即赐渠名为“通惠河”。可见漕运在当时的经济效益。而郭守敬作为此水的奠基人,我们要永远纪念这位伟大的哲匠。

西海受水地 岁久颇泥淤

疏浚命将作 内山出于储

乘冬农务暇 受值利贫夫

蒇事未两月 居然稍具区

春禽于以翔 夏潦于以潴

昨从淀池来 水围征泽虞

此城近而便 可习饮非徒

师古有前闻 锡命昆明湖

3.改善生态环境

北京地区不良的气候因素是干旱,尤以冬春为最。因此改善生态环境的重要因素之一是开辟水面。瓮山和瓮山泊一带(即万寿山、昆明湖前身)因水成景,柳树沿堤而生,早已自然形成观光自然风景的公共游览地。沿湖形成“西湖十寺”。但终归园水面积有限,良好的生态作用难以尽可能完善地发挥。而建清漪园开辟昆明湖以后,“因命就瓮山泊前芟苇菱之丛杂,浚沙泥之隘塞,汇西湖之廓与深两倍于旧。”(《万寿山昆明湖记》)乾隆为此赋诗,名曰《西海名之曰昆明湖记以诗》,可以反映昆明湖改善生态环境之一斑。

正由于湖成以后,形成了鸟飞鱼跃、生意盎然的生态环境,所以在万寿山上正对湖面的山腰台地上设置了写秋轩一组建筑,而这个借以俯览湖景的台取名为“观生意”,说明对园林的生态效益有很深的认识。

图1 元大都水道示意图

(摘自周维权《北京西北郊园林》)

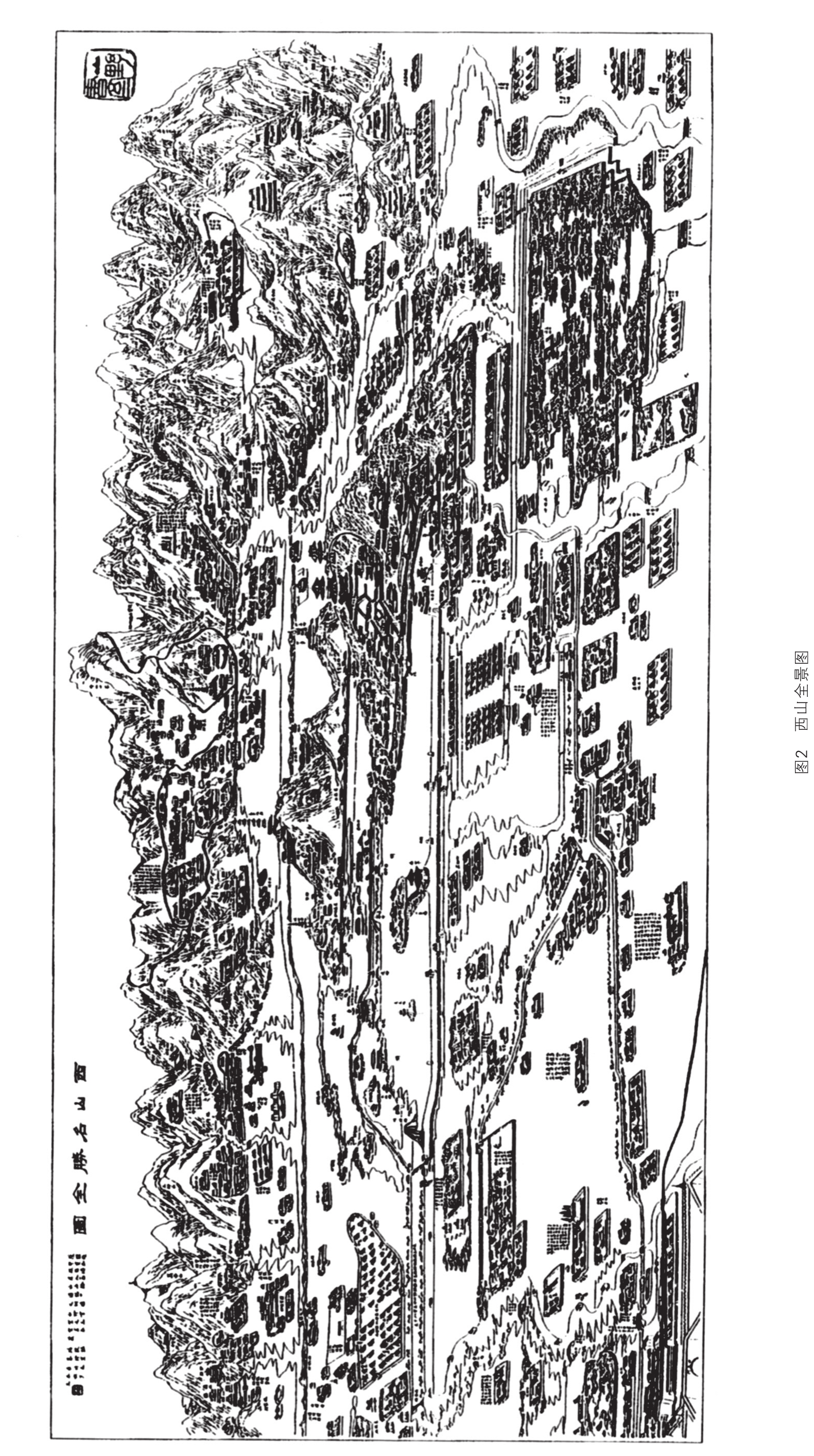

4.塑造园林艺术的水景空间形象

与人为艺术加工以前的瓮山泊相比较,清漪园的水体或借西山、玉泉山为背景,或以万寿山为依托,成为构图中心,尽极理水之能事(图2)。前湖以聚水形成辽阔的水面,与万寿山、玉泉山、西山相映成趣。以蓄水库的巨浸表现了皇家园林宏大的气势和气派。后溪河(后湖)则以长河如绳的散水渲染了幽远的水性,构成山水画中“阔远”以外的“深远”与“迷远”,使山水皆成“三远”之美感。前湖疏朗、后溪河迂徊,使万寿山形成北寂南喧的水景性格。远观有势,近览有质。初见昆明湖之气势给人一种惊叹、开怀的感受,继而耐人流连,耐人寻味。游罢以后,山光水景绕梁不绝。令人不得不从心灵深处敬佩传统理水艺术的博大精深并引以为荣。颐和园被批准为世界文化遗产绝不是偶然的。山水文化艺术的素质摆在那里,她反映出中国传统写意自然山水园数千年的文化积淀。世界遗产委员会主席团对颐和园评审意见第一条就认为:“北京的颐和园是对中国风景园林造园艺术的一种杰出展现,将人造景观与大自然和谐地融为一体。”用传统的话讲就是“人与天调,天人共荣”。这显示了中国文化总纲“天人合一”的不可估量的蕴含。

二、理水的意匠

研今必习古,无古不成今。我们现在建设城市园林也必须讲究理水艺术。我想要从成功的实践中运用造园的基本理论去认识它,从看热闹到门道逐渐深入地挖掘。从颐和园理水的个性寻求其指导性的理水共性理论,从实践到理论,从理论到实践反复研究,螺旋上升。这对园林风景规划与设计学科是十分重要的。理水的意境可理解为理水的构思立意。

1.疏水之去由,察水之来历

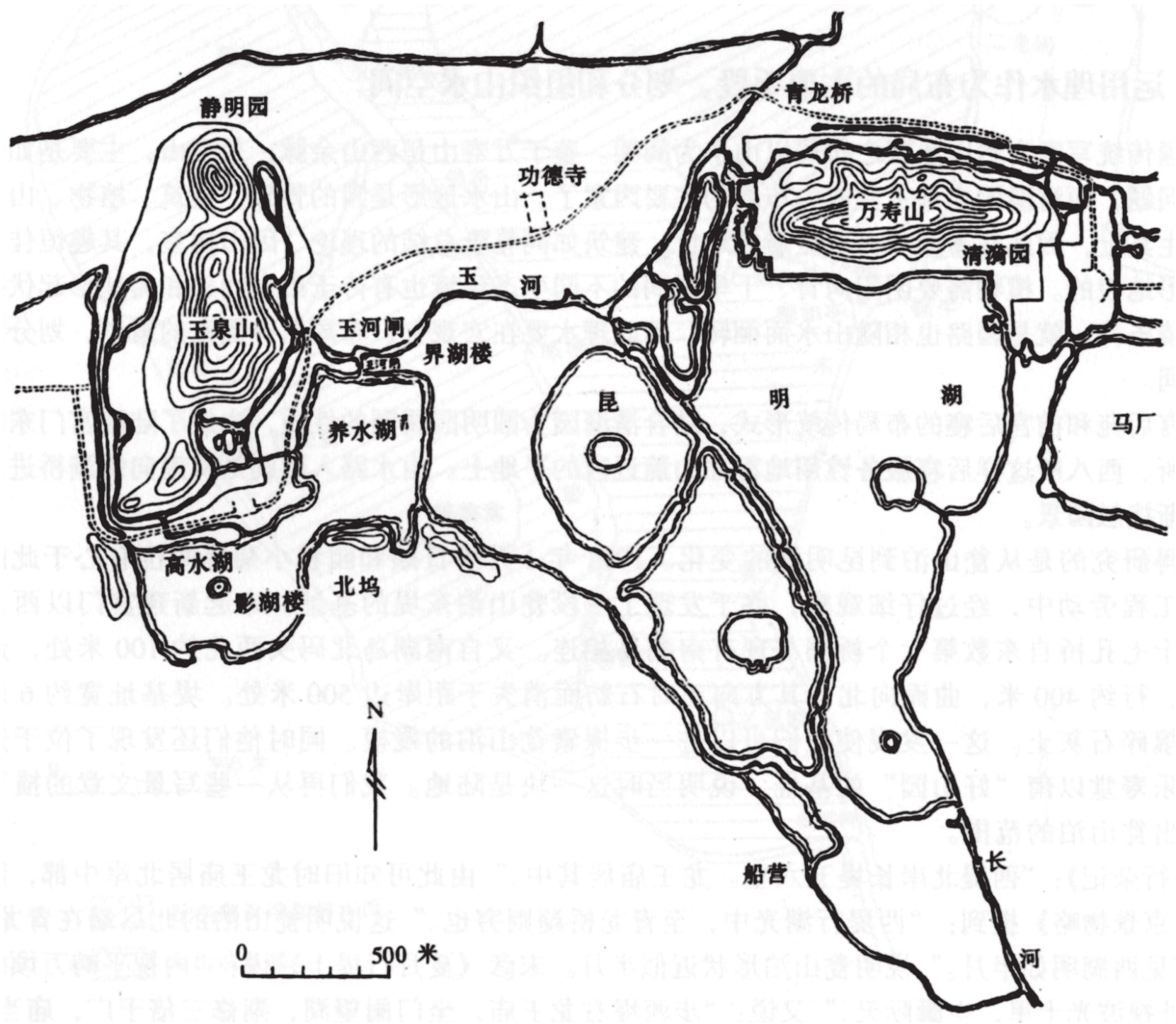

“疏水之去由,察水之来历”是计成大师在《园冶》名著中首先着眼的理法。我们所做之水或是独立的,或是城市水系的一部分,总是有个来龙去脉的。这就要查历史,从而筹划水源和通达何处。元代郭守敬、清代弘历及具体主持清漪园工程的人都必须进行深入细致的调查研究工作。瓮山泊居西山余脉山麓,而且曾是永定河流经的一段洼地。地居高而成洼地,这便是选为城市蓄水库的条件。郭守敬经过古代的测量,了解到昌平神山白浮泉与瓮山泊的高程差。现在知道白浮泉海拔约为60米,而瓮山泊的进水高程约为48米,两地相距25公里。即在25公里的坡长上分配这十几米高差。遵从“山不让土,水不择流”的常理,最大限度地争取北京北部燕山和西部太行山的地面径流纳入上游水源;绕过昌平南边的河谷低地,先取西向,收纳清河、沙河上游的来水。继而沿西山南行,从而尽纳西山山泉和分水岭东的降水,至玉泉山兼蓄从香山、樱桃沟等处流下的水,最后送入瓮山泊,和一亩泉汇合。这样便有效地扩大了流量(见图3)。乾隆在疏浸瓮山泊以前首先也是踏查并勒碑作记。深谙瓮山泊在水系中的位置才能动手策划昆明湖水自何处来,流往何处去。后溪河的开辟,主要出于向东北输水给圆明园和灌溉北面农田的需要,而并不是单纯从造水景着眼的。精在结合水利建设造水景,一举数得,事半功倍。

图3 静明园附近水道湖泊分布图

(摘白周维权《北京西郊园林》)

2.理水意在手之先,追求高雅的艺术境界

立意往往通过园名、景名、额题、楹联和摩崖石刻等来表现。中国有“名不正则言不顺,言不顺则事不成”的观点,在园林艺术中则要求达到“问名心晓”的水平。一般都是运用借景手法,凭借与园景相关的自然因子或人为因子确定园名和景名。乾隆三十年(1765年)《清漪园即景》说:“山称万寿水清漪,便以名园颇觉宜。”《雨后御园即景》提到“一篙春水涨清漪”。《节后万寿山清漪园即景》别开一面地说:“清漪全未放清漪,冰镜依然数顷波。”《万寿山清漪图咏》又说:“山成万寿祝慈号,园号清漪水德宜。山水之间动帝治,智仁以寓荷天喜。”[1]由此可见,清漪园塑造的意境既继承了“知者乐水,仁者乐山”的传统,祝愿慈母和帝业万寿无疆;又在澄澈如镜的水景立意方面有所发挥。大水比喻皇帝的恩泽,恩泽广为施布也就是皇恩浩荡。以清漪园象征清平不乱、明晰不混,就如同明镜一样地体察庶民之情。现在东宫门外的牌坊,向东额题“涵虚”,向西额题“罨秀”。这便画龙点睛地点出了双含的意境。从现实的景物而言,“涵虚”告诉人们这园子有大面积水面,是座水景园;“罨秀”告诉人们这座园子里捕捉到突出的山景,是座自然山水园。中国传统文物讲究“托物言志”,因此还要从写意这方面了解借此说的什么志向。自称寡人的帝王才用“涵虚朗鉴”、“镜影涵虚”标榜自我。说要像镜子一样明察秋毫,因水如镜故可因借;“罨秀”可理解为网罗突出的人才。只有君王有涵虚的心境,才会有贤臣为之辅弼。龙王庙的涵虚堂与万寿山互成对景,但涵虚堂以成景为辅、得景为主。所得之景即据堂可以捕捉到万寿山突出的山景。因此颐和园是典型的中国写意自然山水园。由于园主是帝王,这就决定了它属于皇家园林的风范。

3.运用理水作为布局的主要手段,划分和组织山水空间

中国传统写意自然山水园之布局以山水为间架。鉴于万寿山是西山余脉,是真山,主要是如何借以运用的问题,而清漪园之理水便成为布局的主要因素了。山水地形是园的骨架,建筑、植物、山石、园路皆附生其上,因此在布局中占有显赫的地位。如同乾隆总结的理论“因山构室,其趣恒佳”,建筑是依附于地形地貌的。植物需要阴阳向背、干旱湿润不同的生态环境,也有待于山水间架和地形起伏提供小气候环境条件。就是园路也相随山水而徊转。因此理水要在宏观上、布局上有周密的策划,划分和组织山水空间。

前宫后苑和前宫后寝的传统布局形式,结合清漪园为圆明园属园的性质,决定了陆路宫门东向。包括东八所、西八所这样的后寝服务性用地都在山麓近宫的平地上。由水路入园则是从南向绣漪桥进入,从正向逐渐接触园景。

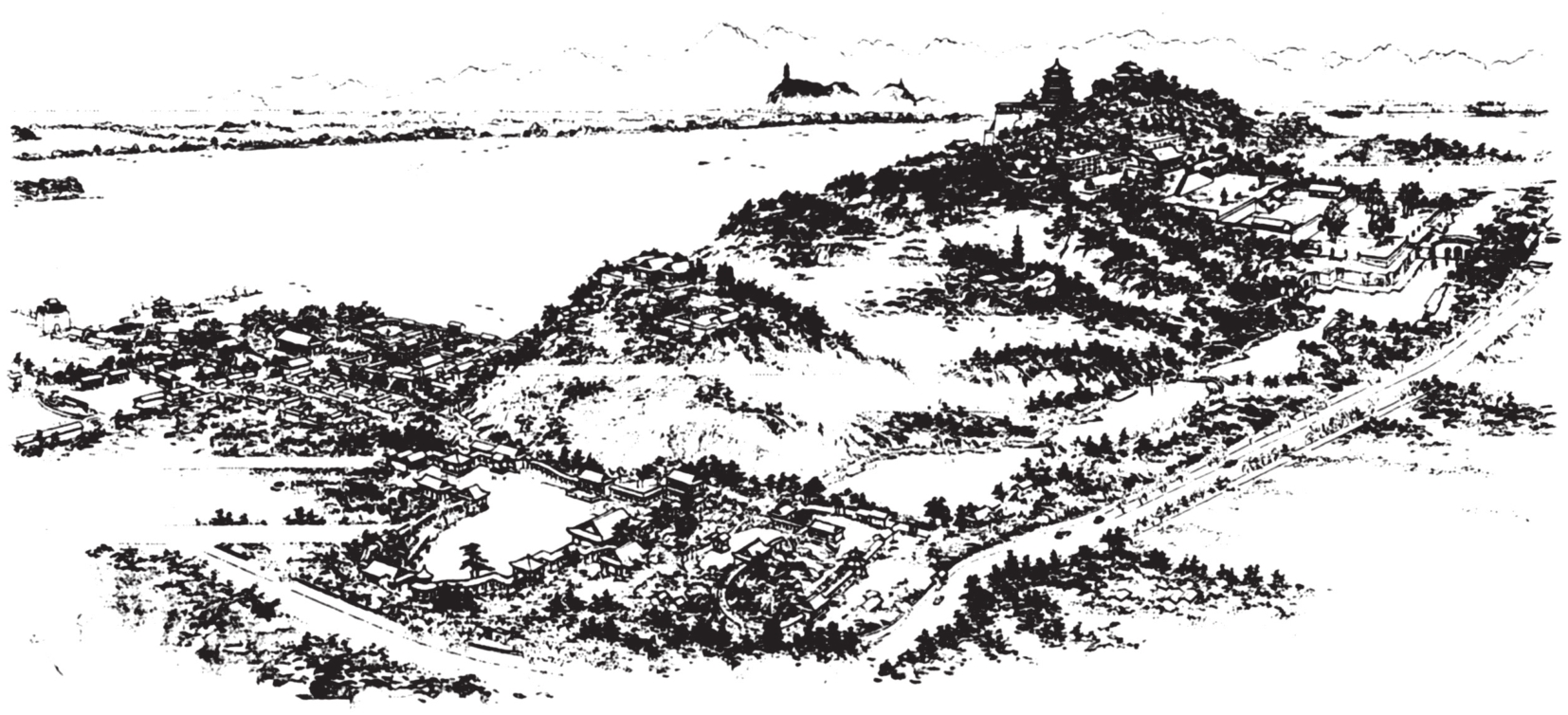

值得研究的是从瓮山泊到昆明湖的变化。1991年11月5日颐和园翟小菊等两位有心于此的同志在清淤工程劳动中,经过仔细观察,终于发现了一段瓮山泊东堤的基址。基址东起新建宫门以西,向西南穿进十七孔桥自东数第七个桥洞与现有南湖岛相连。又自南湖岛北码头西北约100米处,走向改为正西,行约400米,曲而向北。其方向正对石舫而消失于距岸边500米处。堤基址宽约6米,柏木桩间填碎石灰土。这一发现使我们可以进一步探索瓮山泊的规模。同时他们还发现了位于知春亭以北、乐寿堂以南“好山园”的基址,说明当时这一块是陆地。我们再从一些写景文章的描写便可大致画出瓮山泊的范围。

《山行杂记》:“西堤北岸长堤五六里。龙王庙居其中。”由此可知旧时龙王庙居北岸中部,坐北朝南。《帝京景物略》提到:“西堤行湖光中,至青龙桥湖则穷也。”这说明瓮山泊的北尽端在青龙桥南。又说:“见西湖明如半月。”说明瓮山泊形状近似半月。宋彦《夏月行堤上》说:“内视平畴万顷,绿云扑地。外视波光十里,空灏际天。”又说:“步西堤右龙王庙,坐门阑望湖,湖修三倍于广,庙当其冲,得湖胜最全。”这说明龙王庙东北面是陆地,东南面是水面,而且龙王庙是瓮山泊首当其冲的主要景点,同时也说明了湖之长宽比例。结合其他诗中西湖周徊十里(5公里)之说,瓮山泊的平面轮廊可见图4,并据此分析清漪园运用理水艺术划分水景空间的成就。

1)瓮山泊与瓮山在面阔方面比例失调,水与山的关系比较疏远,不能构成山水相映成趣的风景局面。由于主景设在湖北岸中部,当时的龙王庙是主景。而拓展为昆明湖后,除了保留龙王庙为南湖岛外,将龙王庙以北的陆地变为水面。山水相衔,几乎环山皆水,形成负阴抱阳、芷风聚气、山水相映成趣的山水格局。构图中心从龙王庙北移到万寿山和佛香阁。画论所谓“山因水活,水因山秀”的理论在三维空间中得到运用。利用拓展水面相对地使山前移而临湖,把山推出来了。另一方面,水一近山,山之秀丽令水增色,此实是使山水相得益彰的大手笔,而且是关键的一笔,是足以令人刮目相看的一着棋。中国园林自文学和绘事而来。山水画讲究“胸中有山方许作水,胸中有水方许作山”。万寿山是天然既有的,而昆明湖则是在胸中有万寿山的前提下才做出来的水景。

2)规划昆明湖时大致也有个蓝本,公开的蓝本是杭州西湖。畅春园的复层水面结构也会有所启发。我们现在有些设计师只知道做单层水面,犹如脸盆一个,只是外形有线形的小变化。复层水面则必须是长堤纵横、岬屿出水、岛屿散点。特别是对于做蓄水库的大型水面,仅仅是浩瀚又有什么其他兴味。犹如绘画布局,大者不空乏,小者不堵塞。而昆明湖则是要划整为零,又能集零为整。前者是山水空间的分隔,后者是分隔以后的组织和联系,使宏观上有整体感,而微观又有各景的变化。昆明湖首先是用大致南北走向的西堤将前湖划分为东西两部分。万寿山以南、龙王庙以北的东部宽广水面足以表现“聚则辽阔”的理水法。设想水面一直扩散到园之西界,旷远有余而深远不足。水景要以层次增加深远感。有了西堤的分隔则湖西景色从西堤柳岸时隐时现,不知园西界在何处,似乎把玉泉山也收纳进来了。由于园自东入,远观西堤横陈,六桥时有在望,形成入口的对景。一幅横墨的山水长卷,春夏秋冬、阴晴雨雾,自有其自然的变化供人欣赏。

其次便是保留原龙王庙成为全岛的形式,东接十七孔桥,桥端安置尺度很大的廓如亭,以岛、桥、亭作为划分水景空间的手段,又将东湖划分为南北两部分。这首先是出于观赏视距着眼的。万寿山至昆明湖南端视距约为1:303,那万寿山就太渺小了;而把约距佛香阁770米处的水面半围合以后,视距比则约为1:12。从龙王庙观赏万寿山还可以保持独立端严的构图中心地位。这种水景空间的划分一是围合昆明湖面阔之半,二是有虚有实的划分、灵活的划分,既有分隔又在水景宏观上保持大湖面的整体效果。这也称得上是山水大手笔的区划。

3)这两大笔落纸之后,西堤以西的南北分割就相对容易解决一些。顺西宫门以堤分隔,堤中有桥贯通水面。南北均设湖心岛。治镜阁以层层团城模仿仙境,体量较南面的藻鉴堂稍小一些,因此水面并不是对等划分而是各得其所。北称西湖,南称养水湖。这样便自然地继承和发展了“一池三山”的皇家园林传统。有所发展之处在于不是生搬硬套,而是因地制宜。“一池三山”本有“一池五山”之说,即蓬莱、方丈、瀛洲、园峤、壶梁。昆明湖上有六岛,但比较明显的是知春亭、龙王庙、治镜阁、藻鉴堂和凤凰墩五个岛。但这五岛中又给三座岛以突出的地位。并不因袭蓬莱等旧名,但主岛当属南湖岛龙王庙,因其位置显赫而当仁不让。藻鉴堂岛比龙王庙大,但位置较隐晦。也不能说南湖岛就是蓬莱岛,因为乾隆给治镜阁写了一个匾额“蓬莱烟霞”,足见师古而不泥古,因地设置,一法多式。此亦:“一道长堤界两湖,三间高阁居中区。山光水色东西望,鱼跃鸟飞上下俱”的规划思想与艺术效果。

图4 瓮山泊与昆明湖水域平面略图比较

4.仿中有创的艺术

北京颐和园的昆明湖是学杭州的西湖,从“桥学苏家湖堤,借得苏堤画意多”可知对此是直言不讳的。但学的效果却是仿中有创,总的情况是各有千秋,却似有青出于蓝而胜于蓝的苗头。各因所处环境造景,异曲同工。

昆明湖虽不具备像杭州西湖那样“三面湖山一面城”的大山大水的形胜之景,但有两个基本条件据以学西湖的山水结构形制。一是以西山为背景;二是万寿山孤谳傲立。西湖是真山真水,水自西北之灵隐来。“苏堤横垣白堤纵”和湖中三岛是人为的。贵在历经四个朝代,代代接力,共同完成这么一个风景艺术的精品,天人合一的瑰宝。白堤是唐代的,苏堤和小藏瀛洲是宋代的,湖心亭是明代的,阮公墩是清代完成的,虽历经四代却如出自一人之手。这种继承和发展传统的艺术造诣确实达到了炉火纯青的境界,体现了人杰地灵的特色。苏堤主要为解决西湖南北交通问题。因其西原有六桥,为使水流畅通,也在相应的位置安置六桥。西湖的山水结体可归结为:“三面环山,山中有湖。孤山中起,长堤纵横。三岛散点,主次分明。湖分内外,里外贯通。湖中有岛,岛中有湖。”昆明湖的尺度虽比西湖小,但万寿山之于昆明湖却比孤山之于西湖来得突出,在主山的构图中心统率全园的艺术效果胜过西湖。这也正是一个民间的风景区和帝王宫苑在意境和宏观方面的区别。

清漪园基本上是真山假水,因此昆明湖与瓮山泊差别甚巨。西堤在宏观气势上远不如苏堤,它并不是为交通、主要为仿名景而设。西堤六桥除玉带桥外,并没有顺通水流的功能要求,却在造景方面发挥了很大的作用。苏堤六桥的微观效果不如西堤六桥那样精致入微,这就是仿中有创的所在。自北而南,柳桥(后易名界湖桥)、桑苎桥(后易名豳风桥)、玉带桥、镜桥、练桥、界湖桥(后易名柳桥),桥的材料、造型和色彩各具特色而浑然一体。玉带桥石券拱的曲线令人一见钟情而永志难忘。桥间尚有草亭、草房、敞亭和扇面房的点缀。更有甚者,还在堤上创此“拟岳阳应不让”的景明楼,实为仿苏堤的突破点,但也只有胸怀“普天之下莫非王土”和“括天下之胜,藏古今之奇”的皇家园林才敢这样做。加以清漪园的西湖和养水湖远比杭州西湖的里西湖为小,湖心“层层飞阁沼中央”的治镜阁、“松籁沸如鼎,荷香蒸作霞”的藻鉴堂、“春风啜茗台,左俯昆明湖右玉泉”的畅观堂和园西“绘出耕雨肖东吴”的耕织图,都可以从中近距离游赏,堪称丰富多彩,应接不暇[2]。

5.局部理水析要

(1)前湖(图5)

图5 颐和园万寿山昆明湖图

(摹自冯钟平绘图)

从东门入园的游人,出仁寿殿西假山谷道,但见昆明湖开阔无边,万寿山金碧辉煌。待要仔细端详万寿山景时又感到视角太偏而未尽人意,要是在湖中有个落脚点观赏就好了。继而见有跨水接岛,自然来到知春亭。前感视点不理想的问题在此迎刃而解。这也就是知春亭在造景方面的主要功能。知春亭岛是以得景为主,成景为辅。在近东岸的湖边上让人进入湖上,从合宜的观赏角度和视距来观赏万寿山。因此在这里拍摄万寿山的人和以万寿山为背景留影的人就很多。实践证明,这是合乎游赏心理的设计、聪明的设计、明智的设计。在清代的图纸上,这里标注的名称是“智春亭”。古文字“知”即“智”,但在现代用这两个字就不一样了。从“知者乐水”的哲理来看水中之亭宜称“智春亭”。一些人从智春亭得出“池中水暖鸭先知”的诗意和意境就有问题了。从成景方面看,知春亭作为水边亭岛形成的风景层次,无论对观赏万寿山、西堤、龙王庙和文昌阁都有层次丰富之感。一桥引两岛的组合也是成功之作。

前文曾提及龙王庙及西堤,从它们的线性设计而言也是值得赞许的。就南湖岛而言,它保留了原东堤上的龙王庙,十七孔桥是由文昌阁以南的东堤到新宫门后由东而西呈园弧形弯转,桥心线也呈由东南而西北的走向,与岛相连接后共同组成曲棍形的曲线,曲线内向的分角线正好穿过佛香阁。所谓“主山宜是高耸,客山须是奔趋”的呼应关系就很明显了。这也是处理南湖岛最理想的线形。至于西堤从西北向东南逶迤,和东堤相应收放,至南端向东收而接绣漪桥。这样水路入园,由小渐大,南湖岛形成横向层次分隔以避免冗长之弊。自万寿山南望则北宽南狭,无形中增加了透视的深远感。而且湖南端东折,使人有莫穷之感,看不到水的尽头。

(2)后溪河(图6)

图6 颐和园万寿山后溪河图

(摹自冯钟平绘图)

颐和园现在的后湖在清漪园时期称后溪河。因为它是长河如绳的水形,由两条山溪汇入一条长河组成故名。从功能方面上讲,它主要是向东北方向输水给圆明园和灌溉园北的农田,同时也成为万寿山后山的排放水体。从理水艺术看,它以“山因水活”的理法弥补了万寿山深远不足的缺点。就山之“三远”而言,万寿山长于平远,具有高远而乏深远。除了在前山运用建筑群布置增加层次感和深远感以外,主要就是利用开辟后溪河将万寿山平远的优势,通过水从南北向转为东西向而构成深远的山水景。深邃、幽静、曲折、溶洄的后溪河成功的关键在于依据真山造假山、假水,在深研自然的基础上发挥了巧夺天工的艺术创造力(图7)。这就是《园冶》中总结的真谛“有真为假,做假成真”,这才能达到“虽由人作,宛自天开”的艺术境界。

起:后溪河起于半壁桥西。水流自南向北而转东,所以这段水流向北凹进,而半壁桥安置在水面收缩之处以减少桥之跨度。

承:半壁桥至“看云起时”这一段,其走向完全依顺万寿山西北山麓之走势,北岸筑土山也是顺应真山之势,做到了“水随山转”。而水面之收放是自半壁桥收缩后又随山势放开,至“看云起时”,夹岸陡坡、峭石将水面收缩到后溪河断面最小的所在。因为下一段要放到后溪河最广阔的水面。欲扬先抑,以最大限度的“抑”为最大限度的“放”设下伏笔,从而加强了空间从郁闭到疏朗的性格对比变化的强度。

转:从“看云起时”至后溪河东尽端都是“转”的水域?为什么选择“看云起时”以东为水面最广阔的所在呢?实乃天造,并非人设,只是人顺从天意而建。因为这里处于万寿山西边的一条大山谷,降雨时山洪汇流渲泄,需要大水面来接纳。由于桃花沟自南而北泄水,故向北的水口呈喇叭形,肖似天然冲积扇。这说明后溪河的水面轮廓完全是“人与天调”的结果而不是人为故意造出来的,因此能适应山洪下泄的冲刷。通过喇叭口逐渐消磨水的冲力,这段水面借此放大空间。至于桃花沟和出水口的假山处理,那只是锦上添花的点缀。山水素质好,点缀效果就强。

既已扩散,复又收缩。下面一段是自“嘉荫轩”至“寅辉”关谷口。这一段因原地为天然岩石,因挖掘费工而采取收缩之策,并借以作为苏州街的水乡景色。北宫门轴线上之三孔桥跨空而过处也有适当的收缩,再往东又要放一下,因为这里又是万寿山后山东面一条山溪出口,山洪要由此渲泄。既以做桃花沟喇叭口,这里就不宜做雷同处理而要另辟蹊径。谷口内起假山,有如画意,以组织山溪出谷。谷口又另辟蹊径,以小喇叭口导水北走。做小港,设长岛居港中,令水流成环。山洪随环缓流,同样达到消减水冲力的目的,而在景观自成双桥连长岛的曲港变化。

(3)霁清轩与谐趣园

霁清轩与谐趣园为颐和园万寿山东麓的两个有联系的园中园,也是后溪河理水章法的最后的一个环节。这是经过起、承、转以后的“合”,也就是后溪河文章的一个句号和了结。二园一大一小、主次分明。霁清轩约为谐趣园面积之半,就地形高差而言,前者高低相差约为5米且为大面积石嶂呈陡坡下降的裸岩,后者则为高低相差仅1米多而且裸岩呈缓坡下降。两者都建于清漪园时期。霁清轩因高借远,建轩于嶂顶以得“向北堪聘望,绿云迷万顷”之农稼时景。霁清轩之清琴峡顺后溪河东延,取东西向,长且少曲。谐趣园之玉琴峡则东延南转而呈南北向。造景虽同是借水音,但霁清轩的水居高下滑,气势雄奇、手法简练而气魄宏大,在封闭中有旷观。是否由于水自高下滑,落潭溅出水雾粒径恰易成虹就缺乏科学的依据了。但乾隆却是刻意创造这种水景的特色。弘历《御制诗》有云:

快雨还欣值快情 轻舻容与泛昆明

舍舟登岸聊延步 恰喜山轩号霁清

除此外,春雨后、雪后皆有咏。雪后咏曰:

雪后无色澄 霁清真霁清

北山几千叠 一律玉凌曾

浮来寒气嫩 铺出涧泽平

谐趣园在清漪园时期名惠山园,是肖无锡惠山寄畅园之意建的。《日下旧闻考》载:“喜其幽致,携图以归,肖其意于万寿山东麓。”这说明“仿”与“肖其意”是有明显的差别的。“肖”的大意是类似、相似,但特指惟妙惟肖。论环境,谐趣园不具备惠山那样大的山借以为对景,也没有九龙岭作为真山的背景;就水资源而言也没有惠山那样好的天然泉源可引;但基本具备万寿山东麓和近2米高差的引水条件。其自然水资源是不如寄畅园的,但自然裸露岩石的资源却是寄畅园没有的。肖其意的关键在于肖寄畅园八音涧之意塑了玉琴峡。二者都凭借山水清音的水乐造景奏效。寄畅园有泉无山,因此采用人工筑山与掇山结合,高差也是1米多,但山涧的进深大。由石罅引泉入高潭,暗流转为明流,跌水入深邃的长石潭,继而横折置汀石可渡;至对面山脚沿边时暗时明,再跨到相对之山脚与石桥结合穿桥入湖。借水自高分级跌落的水音,借景为八音涧,自是水石妙品。谐趣园则充分利用了裸岩的自然条件,不完全采用掇石为山,而是以凿山成涧为主,并以凿下之石再加一些外来山石掇山为辅。自后溪河引水至小桥下设闸,闸尺度小而隐于桥下故不显,东引南转后,几经回折而下。将小跌水、石坡滑水和小湍濑融为石峡山涧的一体,利用高出地面的天然裸岩作“玉琴峡”的摩崖石刻。山涧上空松柏交翠,岸边紫藤蔓垂,故又于石镌“松风”、“萝月”。涧水再从廊下入池,人与天调,生意盎然。我曾告诫以水壶接涧水欲饮“山泉”的红领巾,此水可嬉而不可饮,足见此理水之作达到了“有真为假,做假成真”的至高境界。夏日林木荫翳,清风习习,置身其中,叹服第二自然创造者巧夺天工之妙,堪称“臆绝灵奇”。

穿廊南引的山涧,过廊后成溪流形式入池。谐趣园涵远堂南北轴线明显,而东西向也有相对应却不拘于轴线处理的终端建筑布置。曲尺形水池恰能结合这种水院园林建筑的布置。循轴出台,参着出水,加以东南角以知鱼石梁分割,使池面完整而又具有变化。水流进口与出口在同一直线的水流线上,使保持通畅无阻。沿池环廊游览,可得多处深远景观,尤以入宫门后向东北园亭眺望最为深邃,建筑群外土山合抱,松柏葱茏。池中夏荷如红衣新浴,时而蛙鸣几声,可以说不仅兼具水景阔远、深远、迷远之三远,而且山、水、石、树与园林建筑融为一体,生气勃勃。

注

[1]刘若晏《京华园林丛考》:关于清漪园命名的商榷。

[2]周维权《建筑史论文集》:北京西北郊园林。

(此文原载北京市园林局颐和园管理处编、五洲传播出版社出版的《颐和园建园250周年(1750—2000)纪念文集》,此书编选时略有删改。)

上一篇:血清脂蛋白琼脂糖凝胶电泳

下一篇:健美操的分类和特点