20世纪30年代,经济危机席卷资本主义各国,随之又爆发了第二次世界大战,精神病的发病率大大提高。患者的病因反映了当时社会上各种复杂的因素,其中以经济因素尤为突出,已非泛性论所能解释。

在弗洛伊德去世后,他所开创的精神分析心理学继续得到发展,涌现出一大批杰出的心理学家。这里限于篇幅,只介绍埃里克森的心理社会发展理论。

一、生平介绍

埃里克·埃里克森(Erik Homburger Erikson,1902—1994),美籍德裔儿童精神分析医生,新精神分析派的代表人物。1902年生于德国的法兰克福,1933年移居美国,1939年加入美国国籍。

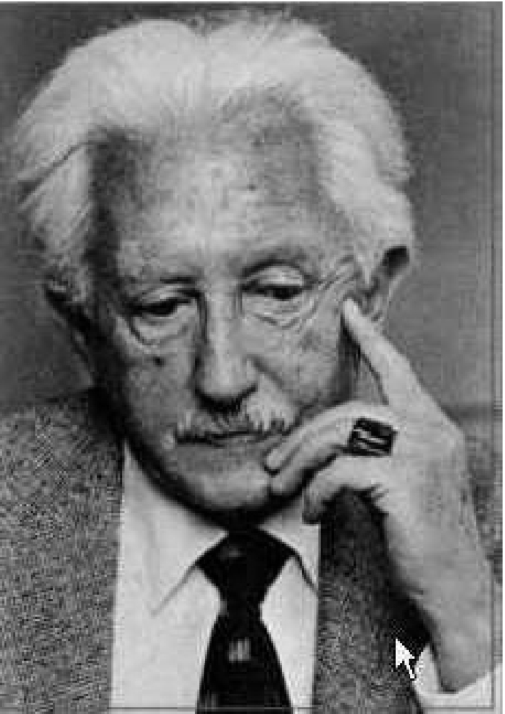

图3.2 埃里克森(1902—1994)

埃里克森只受过大学预科教育。1933年他参加了维也纳精神分析学会,并随安娜·弗洛伊德从事儿童精神分析工作。同年去美国波士顿开业,成为一名儿童精神分析医生,并初次在哈佛、耶鲁等医学院和人类关系研究所任职,研究自我发展问题。1939—1944年,他参加了加州大学伯克利分校儿童福利研究所的纵向“儿童指导研究”。1938年和40年代初期与人类学家先后去印第安人居留地,对苏人和尤洛克人进行文化人类学调查。此后6年他在旧金山、加利福尼亚、堪萨斯等地任教。他的人格发展阶段论观点于此时逐渐形成。1950年,他的重要著作《儿童期与社会》问世。

二、主要观点与经典研究

美国心理学家墨菲指出:“现代弗洛伊德心理学的锋芒所向是自我心理学,而其杰出的代表是埃里克森。”埃里克森认为,随着时代的变迁和社会的发展,精神分析必须考虑到社会和文化的因素,将精神分析范围从对个人的分析评价扩展到对集体以至整个文化的分析评价。

(一)自我及其同一性

与弗洛伊德不同,艾里克森认为自我是一个独立的力量,而不是本我和超我压迫的产物。他把自我看作一种心理过程,它包含着人的意识活动并且能够加以控制。自我是人的过去经验和现在经验的综合体,并且能够把进化过程中的两种力量——人的内部发展和社会发展综合起来,共同引导心理性欲向合理的方向发展,决定着个人的命运。

在自我特性中,艾里克森特别重视自我的同一性。“对同一性的研究已成为我们时代的策略”,具有健康的建设性机能的自我必须保持一种同一性感,即自我同一性感或心理社会同一性感。这一复杂的内部心理状态包括:个体性(individuality)、整体性和整合性(wholeness and synthesis)、一致性和连续性(sameness and continuity)以及社会团结性(social solidarity)。同一性的另一极端是同一性混乱或角色混乱,也就是通常所讲的同一性危机。

(二)人格发展的渐成论原则

艾里克森认为,人的发展依照渐成论原则进行。这个原则借用了胎儿发展的概念,把人的发展看作一个进化的过程。人格发展的每个阶段都由一对冲突或两极对立所组成,并形成一种危机。这种危机不是灾难性的威胁,而是发展中的重要转折点。危机的积极解决,会增强自我的力量,促进人格的健康发展,有利于个人对环境的适应。危机的消极解决,会削弱自我的力量,影响人格的健康发展,阻碍个人对环境的适应。艾里克森认为,心理发展的各个阶段是以不变的序列展开的,前一阶段危机的积极解决,会扩大后一阶段危机积极解决的可能性,前一阶段危机的消极解决,则会减少后一阶段危机积极解决的可能性。一个健康人格的发展,必须综合每一次危机的正反两个方面,否则就会有弱点。人的发展阶段是以一种循环的形式相互联系着,一环扣一环,形成一个圆圈。

(三)人格发展的八个阶段

埃里克森修改并扩充了弗洛伊德的人格理论,他提出的心理社会发展八阶段论,突破了其他自我心理学家仅仅描述早期人格发展的局限性。艾里克森所划分的八个阶段,其中前五个阶段与弗洛伊德划分的阶段是一致的。但艾里克森在描述这几个阶段时,并不强调性本能的作用,而是把重点放在个体的社会经验上。

1.婴儿期(0—1岁):基本信任和不信任的心理冲突

这个阶段的儿童最为软弱,对成人的依赖性最大。如果父母等人能够爱抚儿童,并有规律地照料儿童,以满足他们的基本需要,就能使儿童建立对周围环境的基本信任。反之,如果儿童的基本需要得不到满足,就会对周围环境产生不信任感或不安全感。儿童的这种基本信任感是形成健康人格的基础,也是以后各阶段人格发展的基础。该阶段相当于弗洛伊德的口唇期。

2.儿童期(1—3岁):自主与害羞和怀疑的冲突

这一时期,儿童掌握了大量的技能,如爬、走、说话等。更重要的是他们学会了怎样坚持或放弃,也就是说儿童开始“有意志”地决定做什么或不做什么。这时候父母与子女的冲突很激烈,也就是第一个反抗期的出现,一方面父母必须承担起控制儿童行为使之符合社会规范的任务,即养成良好的习惯,如训练儿童大小便、按时吃饭等;另一方面又要给儿童一定的自由,不能伤害他们的自主性。如果父母对儿童的保护或惩罚不当,儿童就会感到羞怯,并对自己的能力产生怀疑。该阶段相当于弗洛伊德的肛门期。

3.学龄初期(3—5岁):主动对内疚的冲突

在这一时期,如果幼儿表现出的主动探究行为受到鼓励,幼儿就会形成主动性,这为他将来成为一个有责任感、有创造力的人奠定了基础。如果成人讥笑幼儿的独创行为和想象力,那么幼儿就会逐渐失去自信心,这使他们更倾向于生活在别人为他们安排好的狭窄圈子里,缺乏自己开创幸福生活的主动性。该阶段相当于弗洛伊德的性器期。

4.学龄期(5—12岁):勤奋对自卑的冲突

这一阶段的儿童大多在学校接受教育,学习成为儿童的主要活动。如果他们能顺利地完成学习课程,就会获得勤奋感,这使他们在今后的独立生活和承担工作任务中充满信心。反之,就会产生自卑。当儿童的勤奋感大于自卑感时,他们就会获得有“能力”的品质。埃里克森说:“能力是不受儿童自卑感削弱的,完成任务所需要的是自由操作的熟练技能和智慧。”该阶段相当于弗洛伊德的潜伏期。

5.青春期(12—20岁):自我同一性和角色混乱的冲突

这一阶段的青少年处于生理器官迸发和心理骚动的时期,他们开始意识到,必须约束自己的本能冲动,因此促使已经产生了的自我同一感,达到发展的高峰。所以,青少年期的主要任务是建立一个新的同一感或自己在别人眼中的形象,以及他在社会集体中所占的情感位置。这一阶段的危机是角色混乱。“如果这种自我感觉与一个人在他人心目中的感觉相称,很明显这将为一个人的生涯增添绚丽的色彩”(埃里克森,1963)。埃里克森把同一性危机理论用于解释青少年对社会不满和犯罪等社会问题上。他说,如果一个儿童感到他所处的环境剥夺了他在未来发展中获得自我同一性的种种可能性,他就将以令人吃惊的力量抵抗社会环境。他宁做一个坏人,或干脆死人般地活着,也不愿做不伦不类的人,他自由地选择这一切。该阶段相当于弗洛伊德的生殖期。

6.成年早期(20—25岁):亲密对孤独的冲突

只有具有牢固的自我同一性的青年人,才敢于冒与他人发生亲密关系的风险。因为与他人发生爱的关系,就是把自己的同一性与他人的同一性融合一体。这里有自我牺牲或损失,只有这样才能在恋爱中建立真正亲密无间的关系,从而获得亲密感。而一个没有建立自我同一性的人,会担心同他人建立亲密关系而丧失自我。这种人离群索居,具有强烈的孤独感。

7.成年期(25—65岁):繁殖对停滞的冲突

当一个人顺利地度过了自我同一性时期,以后的岁月将过上幸福充实的生活,他将生儿育女,关心后代的繁殖和养育。埃里克森认为,生育感有生和育两层含义,一个人即使没生孩子,只要能关心孩子、教育指导孩子也可以具有生育感。而一个没有生育感的人,其人格贫乏和停滞,是一个自我关注的人,他们只考虑自己的需要和利益。在这一时期,人们不仅要生育孩子,同时要承担社会工作,这是一个人对下一代的关心和创造力最旺盛的时期,这一阶段的危机如果得到积极解决,人们将获得关心和创造力的品质。

8.成熟期(65岁以上):自我调整与绝望期的冲突

随着年龄的增长,老人的体力、心力和健康每况愈下,对此他们必须做出相应的调整和适应,所以被称为自我调整对绝望感的心理冲突。

当老人们回顾过去时,可能怀着充实的感情与世告别,也可能怀着绝望走向死亡。自我调整是一种接受自我、承认现实的感受;一种超脱的智慧之感。如果一个人的自我调整大于绝望,他将获得智慧的品质。老年人对死亡的态度直接影响下一代儿童时期信任感的形成。因此,该阶段和第一个阶段首尾相联,构成一个循环或生命的周期。