Ⅰ型超敏反应是由Ig E介导的超敏反应,在种类型超敏反应中发生速度最快,一般在第二次接触抗原后数分钟内出现反应,故称速发型超敏反应或变态反应,也称过敏反应。其特点是:①反应发生迅速,消退也迅速;②由IgE抗体介导,多种血管活性胺类物质参与反应;③以生理功能紊乱为主,无明显组织损伤;④有明显的个体差异和遗传倾向,个体差异可能与缺乏分泌型Ig A、胆碱能兴奋性增高、缺乏胆碱酯酶、缺乏某些补体成分等有关。

根据Ⅰ型超敏反应发生的快慢,可分为即刻相和迟发相反应。即刻相反应指再次接触变应原后20min内发作,并能迅速消退的反应,一般为IgE与肥大细胞、嗜碱粒细胞细胞膜上的FceRⅠ型受体介导的,以功能紊乱为主;迟发相反应指接触变应原后4~12h甚至更晚发作,能持续数小时或1天以上,以各种炎细胞浸润为主,24h后才逐渐消退的反应。

重点提示

Ⅰ型超敏反应是由IgE介导的超敏反应,一般发生比较快,又称速发型超敏反应。

(一)发生机制

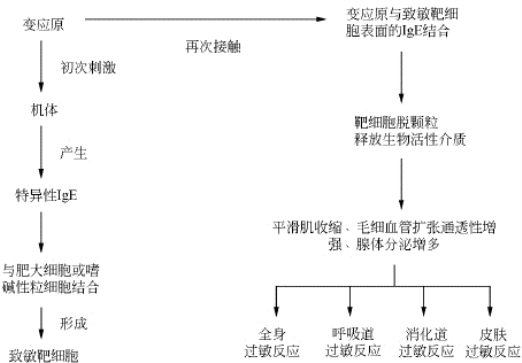

变应原通过多种途径进入体内,刺激机体产生Ig E抗体,IgE通过Fc段结合在肥大细胞或嗜碱粒细胞表面的Fc受体上,使机体处于致敏状态称为致敏阶段。当相同变应原再次进入致敏机体时,即可与吸附在上述细胞表面的Ig E的Fab段结合,引起细胞发生一系列反应,致使细胞膜通透性增加,细胞内碱性颗粒脱出,释放组胺、白三烯、激肽原酶等多种生物活性介质,引起平滑肌收缩,毛细血管通透性增高,腺体分泌增加,使机体发生过敏反应,此阶段为发敏阶段(图5-1)。

图5-1 Ⅰ型超敏反应发生机制

(二)常见疾病

1.过敏性休克 是最严重的Ⅰ型超敏反应性疾病。患者在接触变应原后数分钟内出现休克症状,如抢救不及时可导致死亡。

(1)药物过敏性休克:可由多种药物引起,但以青霉素过敏性休克最常见。多在注射后数秒钟至数分钟内发生胸闷、气急、呼吸困难、脉细、血压下降等一系列严重症状,抢救不及时可导致死亡。青霉素为半抗原,进入机体后发生降解,降解产物青霉噻唑醛酸和青霉烯酸与机体的组织蛋白结合后成为完全抗原,刺激机体产生特异性IgE,诱发Ⅰ型超敏反应。提高青霉素制剂质量,使用新鲜配制的青霉素溶液是预防发生青霉素过敏性休克的有效措施。其他药物,如普鲁卡因、头孢菌素、链霉素、磺胺类、有机碘等也可以引起过敏性休克。

重点提示

临床发现少数人在初次使用青霉素时也可发生过敏性休克。原因可能是以往接触过青霉素,已使机体处于致敏状态。例如,曾使用污染了青霉素的注射器,皮肤黏膜接触过青霉素或者是其降解产物,从空气中吸入过青霉菌孢子等。

(2)血清过敏性休克:一些患者接受动物免疫血清制剂治疗或紧急预防时,因其曾注射过免疫血清制剂而致敏,再次注射时也可发生过敏性休克。例如使用破伤风抗毒素等。

2.呼吸道过敏反应 呼吸道过敏反应主要是由于吸入花粉、尘螨、真菌孢子、动物皮屑等变应原引起。主要有支气管哮喘和过敏性鼻炎两种类型。

3.消化道过敏反应 因食入了鱼、虾、蟹、牛奶、蛋等食物或某些药物后,出现腹痛、腹泻、呕吐等症状。原因是患者肠黏膜防御功能减弱,常伴有蛋白水解酶缺乏,某些食物蛋白未完全消化即被吸收,从而作为变应原诱发消化道过敏反应,也称过敏性胃肠炎。

4.皮肤黏膜过敏反应 因摄入某些药物、食物、花粉或肠道内寄生虫感染或冷、热刺激时,主要表现为荨麻疹、特应性湿疹、血管性水肿等症状,为皮肤黏膜过敏症。

(三)防治原则

Ⅰ型超敏反应的防治主要针对变应原和机体免疫状态两个方面。一是尽可能查找变应原,避免再次接触。二是从超敏反应的发生发展过程入手,通过切断或干扰某些环节,特别是控制组胺等介质释放以消除对机体的影响,是防治上的重要措施。

1.查明变应原 查明变应原、避免再次接触是预防超敏反应的最佳措施。通常采用询问病史和皮肤过敏试验等方法。对可疑变应原、待用的药物或免疫血清制剂可通过皮肤过敏试验确定变应原。

2.脱敏疗法 是指对动物免疫血清皮试阳性但又必须注射的患者。可采用小剂量、短间隔(20~30min)、连续多次注射的方法。其机制是小剂量变应原进入机体,与有限数量的致敏靶细胞膜表面的IgE结合后,靶细胞释放的生物活性介质较少,不足以引起明显的临床症状,可在短时间内小量多次注射变应原可使致敏靶细胞分期分批脱敏,解除致敏状态,所以当大剂量注射抗毒素血清时,不会发生超敏反应。但这种脱敏作用是暂时的,一段时间后机体还恢复为致敏状态。

3.减敏疗法 对一些经皮肤试验查明但却难以避免接触的变应原(如植物花粉、尘螨等),可采用小量多次、长间隔(1周左右)、逐渐增量,反复皮下注射的方法,即减敏疗法。经减敏治疗后,患者对有关变应原的反应性降低,症状缓解或消失。其机制可能为改变了抗原进入体内途径,诱导机体产生出IgG类抗体,降低了Ig E抗体应答的水平,这种IgG类抗体也称封闭抗体。

4.药物治疗 用药物选择性地阻断或干扰过敏反应过程中的某个环节,以阻止和减轻超敏反应的发生。

(1)抑制生物活性介质合成和释放的药物:色甘酸钠可稳定细胞膜,防止靶细胞脱颗粒。阿司匹林为环氧合酶抑制药,可抑制前列腺素等介质的合成。肾上腺素、异丙肾上腺素等能激活腺苷环化酶,增加c AMP合成。

(2)生物活性介质的拮抗剂:阿司咪唑等药物为组胺受体拮抗药,对组胺有竞争性抑制作用;阿司匹林为缓激肽拮抗药。

(3)改善效应器官反应性的药物:肾上腺素可解除支气管平滑肌痉挛,还能收缩毛细血管、升高血压。因此,用于缓解哮喘症状和抢救过敏性休克。葡萄糖酸钙等钙制剂和维生素C可降低毛细血管通透性,减轻皮肤和黏膜的炎症反应。

上一篇:项目评估的主要内容

下一篇:企业信息服务平台搭建