二、劳动法的调整对象

法律是社会关系的调整工具,然社会关系随社会的发展日趋纷繁复杂,之所以划分不同的法律部门,就是要将不同的社会关系分门别类从而有针对性地进行调整。从劳动法的概念可以看出劳动法的主要调整对象是劳动关系,还调整与劳动关系密切联系的其他社会关系。

(一)劳动关系

劳动法调整的劳动关系,是指在运用劳动能力、实现劳动过程中,劳动者与用人单位之间发生的一种社会关系。即劳动者与用人单位通过法律规范而产生的权利义务关系。也就是说,劳动者把自己所拥有的劳动力使用权让渡给了用人单位,由用人单位在劳动过程中管理和调配所形成的双方劳动关系,并受制于劳动法律规范。

劳动关系产生于劳动过程,因此认识劳动关系,就应先了解“劳动”的多元含义。“劳动”是人们在日常生活中使用极为普遍的词语,其含义抽象,哲学、经济学、社会学对其都有不同角度的定义。劳动创造了世界,劳动是人类生存繁衍、社会发展的基石,一般概括指人们为创造社会财富所进行的有意识、有目的的活动。而劳动法意义上的“劳动”除有一般含义外,还另有其特别内涵:基于劳动法律调整的特定社会关系——劳动关系,必须满足法律规范所设定的条件;它要求从事劳动的人具备作为劳动者的法定条件,如劳动者必须达到法定就业年龄;此劳动是由劳动者从事的并能获得劳动报酬从而用以满足自身及家庭成员生活需求的劳动;此劳动的对象必须是除本人和家人以外的他人,具有明显的社会性;此劳动还必须建立在劳动合同或者雇佣关系的基础上,是从属于一定的用人单位或雇主的,从事劳动的人须服从用人单位或雇主的管理。我国台湾法学家史尚宽在其《劳动法原理》中指出:“广义的劳动谓之有意识的且有一定目的之肉体或精神的操作。然在劳动法上之劳动,须具备下列条件:①为法律的义务之履行;②为基于契约关系;③为有偿的;④为职业的;⑤为从属的关系。”由此,“劳动法上的劳动为基于契约上义务在从属的关系中所为之职业上有偿的劳动。”我国内地学者王全兴在分析劳动法上的劳动时,将其定义为:“专指职工为谋生而从事的履行劳动法规、集体合同和劳动合同所规定义务的集体劳动。”(1)可见,并不是所有的“劳动”都是劳动法意义上的“劳动”,如家务劳动、自我劳动等。

简言之,劳动法并不调整所有一切与劳动有关的社会关系,而只调整其中的部分关系。一般认为,作为劳动法调整对象的劳动关系是指劳动者与用人单位之间,为实现劳动过程而发生的一方有偿提供劳动力由另一方用于实现其经济利益的社会关系。

微型案例:

下列社会关系中,属于《劳动合同法》调整的劳动关系是( )。

A.劳动者与用人单位之间在劳动过程中发生的关系

B.作者与出版社之间的关系

C.现役军人与部队

D.某单位与个体经营者之间的加工承揽关系

作为劳动法所规范的劳动关系,与其他社会关系相比,主要有以下几方面的特征:

1.劳动关系的主体是特定的

劳动关系的双方当事人,一方是劳动者,另一方是提供生产资料的用人单位。劳动者只能是自然人,用人单位包括依法成立的企业、个体经济组织、民办非企业单位等组织、国家机关、事业组织、社会团体,不包括自然人。劳动关系只在劳动者和用人单位之间产生。所以,自然人之间的雇佣,如居民家庭直接雇用家政服务员不形成劳动关系。

2.劳动关系是在实现劳动过程中发生的社会关系

劳动者提供劳动力(包括体力或脑力),用人单位(劳动力使用者)提供生产和工作条件。在这个过程中,劳动者的劳动力和用人单位的生产资料相结合,演化成某种劳动成果,且该成果上所聚集的劳动力与生产资料也不是单纯的点对点关系,而是用人单位生产资料的综合与整体劳动力的集合。如工厂装配流水线上的每位工人只是重复操作,需多种工序才能共同完成产品,但单个操作者只要付出了劳动就应当得到劳动报酬。之所以强调劳动过程就是为了强调劳动力和生产资料相结合的过程,由此而产生的劳动关系是职业劳动、集体劳动、工业劳动过程当中发生的社会关系;而不是个人劳动、农业劳动和家庭劳动过程中发生的社会关系。

3.劳动关系具有人身关系、财产关系的双重属性

劳动关系一经建立,劳动者即成为用人单位的成员,其劳动力就归用人单位使用,也就是将其人身在一定限度内交给用人单位来支配,故此劳动关系具有了人身属性。这种人身属性决定了劳动力使用者应当负责提供劳动安全卫生条件,也决定了劳动者必须亲自履行劳动义务。劳动关系具有财产属性,是指劳动者为用人单位有偿服务,用人单位须向劳动者支付对等的劳动报酬,由此缔结的社会关系具有财产关系的性质。

4.劳动关系具有平等关系、从属关系的双重属性

劳动关系是劳动者和用人单位通过平等协商自愿缔结的,双方法律地位平等。如在人才交流市场求职都是进行双向选择,因而劳动关系具有平等性。但劳动关系一旦建立,劳动者成为用人单位成员后就应该听从用人单位的指挥和调度,因而具有从属关系的性质。

提示

劳动关系是劳动法的基本核心问题,是劳动法的主要调整对象。认定劳动关系有助于劳动者享有相应的劳动保护,同时也是用工者承担相关劳动保护的基础;发生劳动纠纷时,争议处理机构首先就要认定纠纷双方是否成立劳动关系,从而确定处理程序和适用的法律规范。

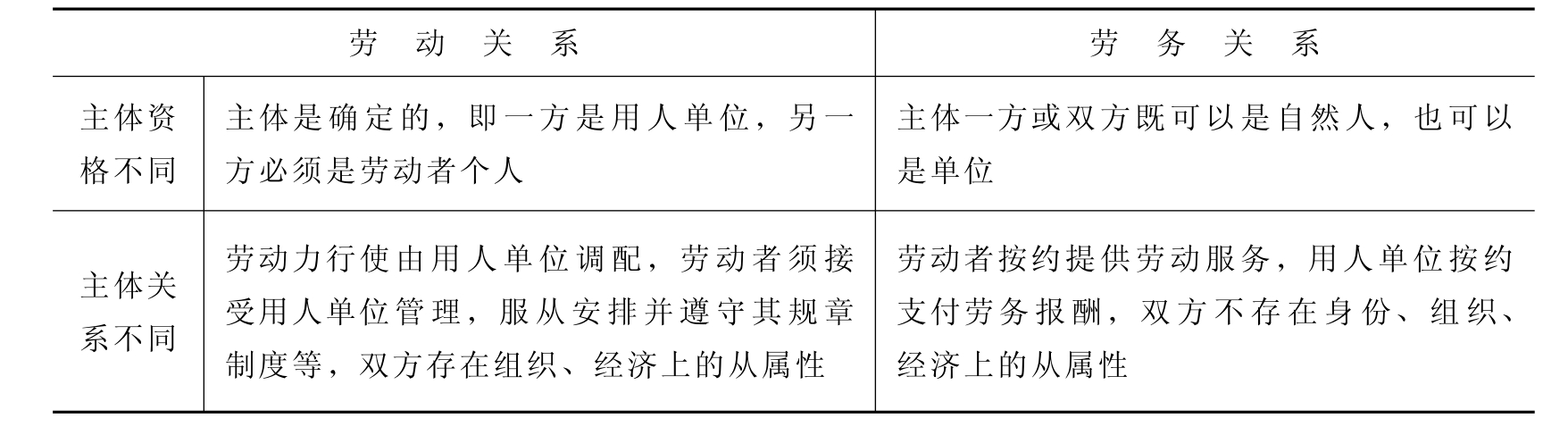

实践中,有两种关系极易混淆,即劳动关系和劳务关系。劳务关系是指平等主体之间因提供劳务而发生的一种法律关系,如加工承揽关系、建设工程承包关系等。当劳务关系的当事人是两个,且一方是自然人,另一方是用人单位时,它的情形与劳动关系很相似:从现象上看都是一方提供劳动力,另一方支付劳动报酬。但劳务关系属于民事关系,由民法调整;而对劳动者的保护当然是劳动法更全面,适用的法律不同,其调整结果也会不同。针对不同法律关系适用不同法律规范,进而妥善处理各类纠纷,具有特别的现实意义。

劳动关系和劳务关系的区别主要有以下几方面:见表1-1。

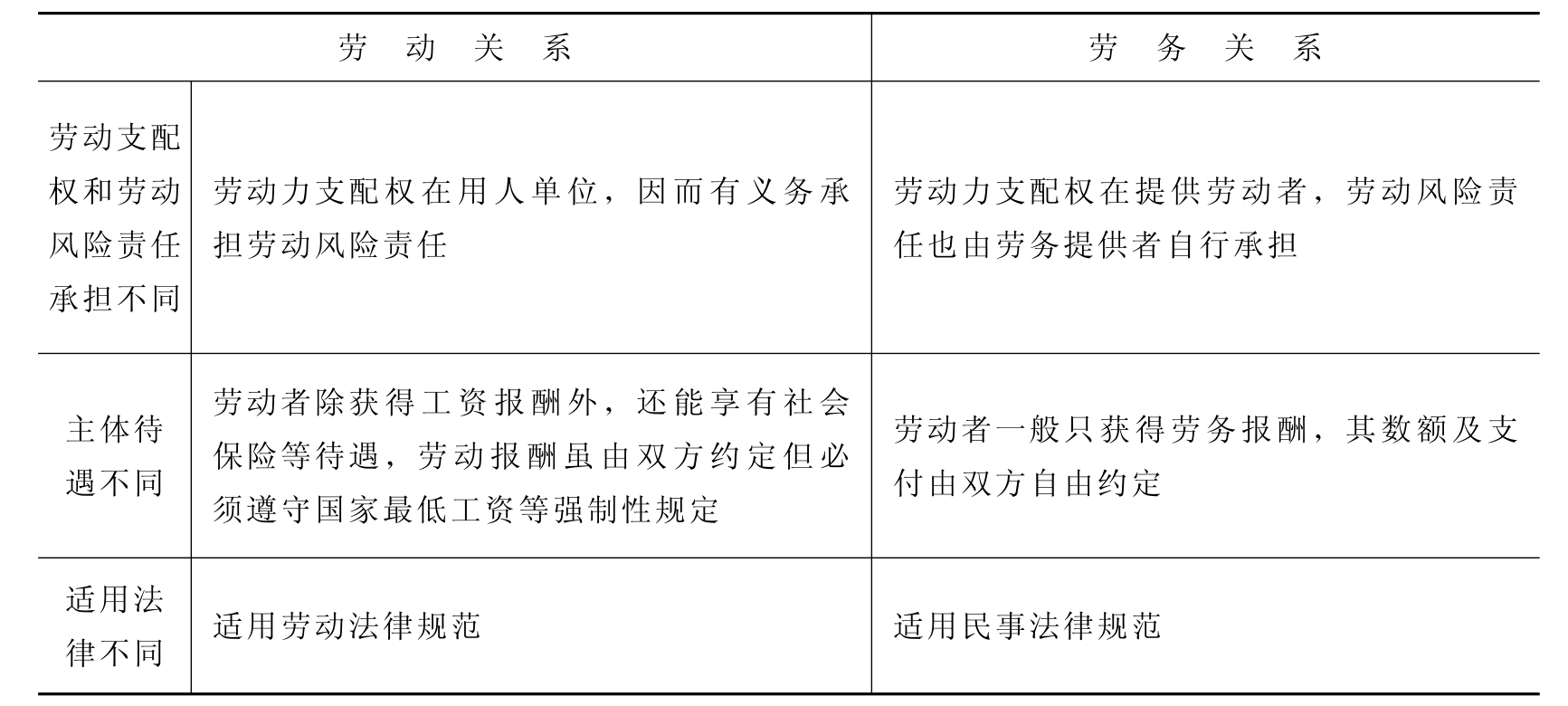

表1-1 劳动关系和劳务关系的区别

续表

(二)与劳动关系密切联系的其他社会关系

劳动法的调整对象除劳动关系外,还调整一些与劳动关系有密切联系的关系。这些社会关系本身不是劳动关系,但与劳动关系有着直接或间接的联系。一般包括以下几方面:

(1)劳动行政部门在就业培训、职业介绍等方面与劳动者和用人单位之间所发生的劳动行政关系。

(2)社会保险机构在失业、养老、医疗、工伤、生育等社会保险方面与用人单位和劳动者形成的社会保险关系。

(3)劳动争议处理机构在劳动争议审理过程中与发生劳动争议双方当事人之间所形成的劳动争议处理关系。

(4)工会组织在依法维护劳动者合法权益、参与企业民主管理过程中与用人单位和劳动者之间所形成的社会关系。

(5)劳动行政主管部门在监督劳动法实施过程中与用人单位之间发生的劳动法律监督关系。

上一篇:门捷列夫发现元素周期表的故事

下一篇:全前脑畸形