废除科举制度

李剑萍

1905年9月2日,清政府接受袁世凯、赵尔巽、张之洞、周馥、岑春煊等封疆大吏的奏请,宣布自1906年起停止一切科举考试,标志着在中国施行了一千三百多年的科举制度被彻底废除。

清末科举“考棚”

科举制度原是古代选拔官吏的选士制度。它起源于隋,形成于唐,历经宋元明清日益完备,对这一漫长历史时期的政治、文化、教育、社会风俗等方面都产生过重大影响。

起初,科举制度取代两汉的察举制和魏晋南北朝的九品中正制,使选拔官吏由以推荐为主变为考试为主,职位公开,平等竞争,是一种巨大的历史进步。它以分科考试的方式选拔官吏,促进了官僚队伍文化素质的提高;从社会中下层选拔人才参与国家管理,缓和了阶级矛盾,提高了政府效能。然而随着时代的发展,它的种种弊端也愈益显现。

尤其在清明两代,科举考试的主要方式是八股文。在内容上,要求模仿古人的思想和口吻,代圣人立言,不得越雷池一步;在形式上,要求依据严格的格式和篇幅,少有自由发挥的余地。它从思想到形式日益僵化,束缚了学术,败坏了文风,埋没了人才,受到顾炎武、魏禧等许多有识之士的批评。

鸦片战争以后,列强环伺紧逼,中国进入一个天崩地坼、“数千年来未有之大变局”的时代,空疏腐朽的八股取士制度根本无法承担起选拔人才的使命,而且在其指挥棒的作用下,当时的学校也大都沦为科举的附庸,难以培养出干济时艰的社会栋梁。因此,从龚自珍、魏源到李鸿章、左宗棠、丁日昌以及冯桂芬、王韬、薛福成,都对其进行了猛烈抨击。

可是,在强大的历史惯性和守旧势力的庇护下,科举制的地位竟是如此顽固,这些抨击对它是那样的微不足道,毫发无伤。林则徐的女婿、洋务派的代表、江西巡抚沈葆桢曾上奏请求废止虚应故事、徒靡经费的“武举”,结果遭到朝廷的“传旨申斥”,说他只算经济账、教育账,不算政治账、文化账,实属“不识大体”。的确,在一千多年的绵延赓续之中,科举制度已经不仅仅是一种选士制度、考试制度,而已经成为一种精神和皇权的象征。对于许许多多挣扎其中,梦寐以求“朝为田舍郎,暮登天子堂”的举子来讲,它已经成为自己的终极价值;对于世世代代以此羁縻英雄、拘挛豪杰的朝廷来讲,它已经成为可以玩弄于股掌之上的文化工具。不到万不得已,不会轻言放弃。不过,19、20世纪之交,对于中国来说正是有着许多无可奈何、万不得已的时代。

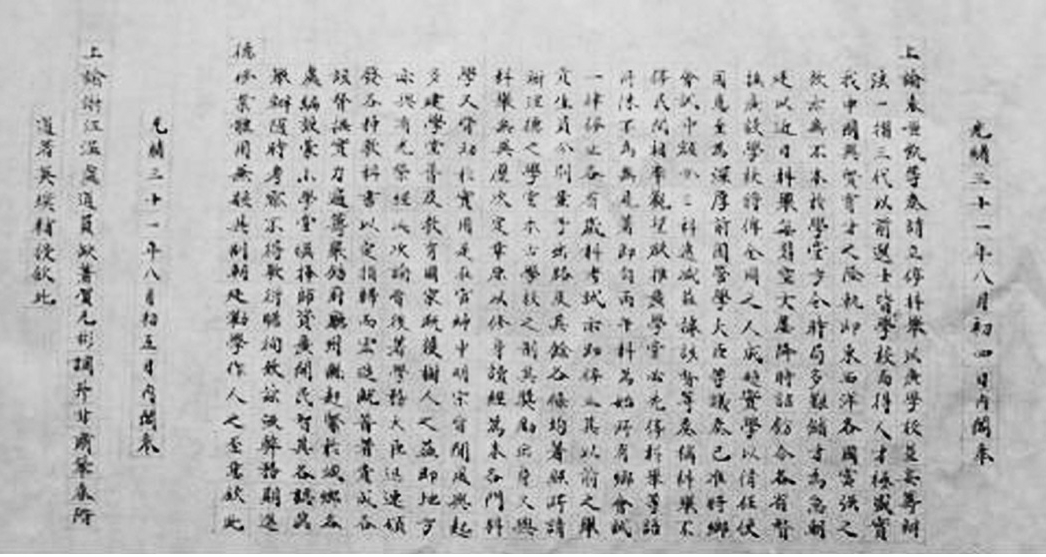

1905年废止科举考试上谕

1898年“百日维新”期间,康有为等人说服光绪皇帝,下诏“废八股、变科举”,用策论取代八股文作为科举考试的主要形式。至此,科举制虽然保留了一个尾巴,但已是明日黄花、命运可危了。遗憾的是,随着维新运动的失败,慈禧复政,“六君子”血染菜市口,康、梁流亡海外,八股取士制度又曾一度回光返照。

进入20世纪,清政府在内外交迫之中,宣布实行自上而下的资本主义性质的“新政”改革,新式学校进入大发展时期。教育改革在“立新”的同时,也更加着力于“破旧”,科举制终于将寿终正寝了。

1901年8月28日,清政府宣布从次年起停止八股取士而代之以策论取士。历史跟慈禧太后等人开了一个莫大的玩笑。三年以前,维新派所倡导、他们所反对的,如今竟被他们自己重新摭拾起来,甚至比那时走得更远。

1903年,张之洞等人建议,用十年左右的时间逐渐停废科举制度。

形势逼人,历史已经不容许科举制苟延残喘了。1905年,时任直隶总督的袁世凯联络一班重臣上奏,“欲补救时艰,必自推广学校始;而欲推广学校,必自停科举始”。科举一日不停,学校一日难兴,人才一日难出,朝廷最终接受了他们的奏请。十年后在举国骂声中死去的袁世凯,此时却为中国现代教育的发展做出了一件惊天动地之举。

平心而论,科举制作为一种以考试为主的官员选拔制度自有合理之处,国内外的文官考试制度、公务员考试制度都曾直接或间接受其影响。它的错误在于,自身的考试标准和考试形式已经无法选拔出真正的人才,而且以强劲的指挥棒作用误导着学校教育。反之,如果只有教育制度没有选士制度,大学毕业生理所当然成为国家干部,甚至以推荐代考试,以人代法,长此以往,亦恐贻害无穷,社会失序。