第三节 体能训练的恢复

一、体能训练的恢复过程

体能恢复过程是指人体在体育运动结束后,各种生理功能和能源物质逐渐恢复到运动前状态的一段功能变化过程。

体能恢复过程可分为三个阶段

第一阶段:运动时能源物质主要是消耗,体内能源物质逐渐减少,各器官系统功能逐渐下降。

第二阶段:运动停止后消耗过程减少,恢复过程占优势,能源物质和各器官系统的功能逐渐恢复到原来水平。

第三阶段:运动中消耗的能源物质在运动后一段时间内不仅恢复到原来水平,甚至超过原来水平,这种现象称“超量恢复”或“超量代偿”,保持一段时间后又回到原来水平。

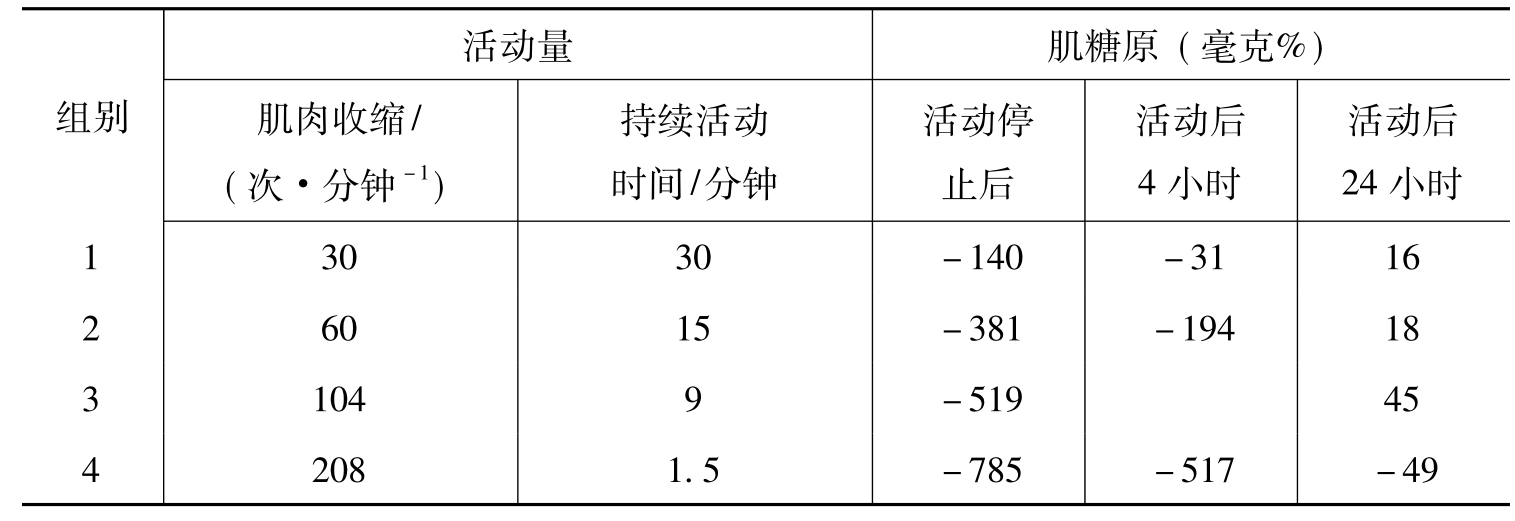

超量恢复的程度和时间取决于消耗的程度,在一定范围内,肌肉活动量越大,消耗过程越剧烈,超量恢复越明显。如果活动量过大,超过了生理范围,恢复过程就会延缓(表4—3—1)。运动实践证明,运动员在超量恢复阶段参加训练或比赛,能提高训练效果和创造优异比赛成绩。

表4—3—1 动物进行不同活动量肌糖原的消耗和恢复

二、促进体能恢复的措施

(一)活动性手段

1.变换活动部位和调整运动强度

谢切诺夫在1903年进行测力实验中发现,右手握测力器工作到疲劳后,以左手继续工作来代替安静休息,能使右手恢复更迅速更完全。他认为,在休息期中来自左手肌肉收缩时的传入冲动,会加深支配右手的神经中枢的抑制过程。并使右手血流量增加。用转换活动的方式来消除疲劳,也称积极性休息。研究还证明,与安静休息相比较,活动性休息可使乳酸的消除快1倍。

2.整理活动

整理活动是指在正式练习后所做的一些加速机体功能恢复的较轻松的练习。通过整理活动,可减少肌肉的延迟性酸痛,有助于消除疲劳;使肌肉血流量增加,加速乳酸利用;预防激烈活动骤然停止可能引起的机体功能失调。例如,跑到终点后站立不动,血液大量集中在下肢扩张的血管内,使静脉回心血量减少,因而心输出量下降,血压降低,造成暂时性贫血,产生不适感,甚至出现“重力性休克”。此外,通过整理活动有利于再进行其他练习。

(二)物理性手段

在大强度和大运动量训练之后,常采用按摩、理疗、吸氧、针灸、气功等医学物理手段来加速机体恢复。

(三)营养手段

运动能力恢复的关键在于恢复机体的能量贮备,包括肌肉及肝脏的糖原储备、关键酶的活性(维生素B复合体及微量元素等)以及体液、元素(如铁)平衡,细胞膜的完整性等。无疑,补充营养是恢复的物质基础。

1.能源物质的合理调配

如果把运动中需补充的热量按照蛋白质、脂肪、糖三者的比例划分为按需要均衡进补的方式,大多数项目运动员的膳食中,三种能量的补充比例为1.2∶0.8∶4.5;耐力性运动项目因其训练负荷的特点,要求膳食中糖的含量较高,故三种能量的搭配比例为1.2∶1∶7.5;而运动负荷比较小的项目,则比普通人的能量补充稍高一些,三种能量的搭配比例为1∶0.6∶3.5。三大营养物质的摄取总量应以能满足机体代谢需要为依据。

2.营养物质的补充方法

(1)糖

由于糖是体内重要的能源物质,为此,运动中糖的适量补充,是提高运动能力的一个重要因素。长时间运动,尤其是在激烈比赛时,应注意运动前、后和运动中补充糖。研究表明,运动前补充糖宜安排在赛前数日内和赛前1.5~2小时;运动中补糖可安排在每隔15~30分钟或每隔30~60分钟补糖为宜;运动后的补糖时间愈早愈好,最好不超过运动后6小时。关于糖的补充量,一般认为,应限制于每小时50克或每千克体重1克。

(2)蛋白质

研究表明,运动员蛋白质的需要量高于一般人。日本及东欧一些国家提出运动员补蛋白质量为每千克体重2克,甚至2克以上,而西欧一些报告提出每千克体重1.4克即可满足运动员的需要。国内根据估测氮平衡的实验结果,提出运动员蛋白质的供给量应为总热量的12%~15%,约为1.2~2.0克/千克体重。

(3)脂肪

运动员没有必要专门补充脂肪,膳食中适宜的脂肪量为总热量的25%~30%即可。游泳及冬季运动项目(如滑雪、滑冰等)因机体散热量较大,食物中脂肪可比其他项目高些,但也不宜超过总热量的35%。

(4)维生素

维生素参与机体的各种代谢,缺乏或不足时即可对运动能力产生不利的影响,表现为做功量降低、疲劳加重、肌肉无力等。补充缺乏的维生素,可以提高运动能力。

(5)矿物质

参加运动训练使身体负荷加大,由于大量的排汗使身体对钾、钠、钙、磷、镁、铁的需要量增加,特别是对钾和钠的需要量明显增加,因而必须从食物中补充。

目前专门为运动员研制的各种强力营养食品对恢复体力和提高运动能力也有帮助。

(四)中医药

应用中医药调理的目的在于提高机体抗病能力、增强免疫力、改善代谢调节、提高训练效果。通过中药补剂提高免疫能力,对加速疲劳的消除有良好的作用。另外,通过外源性抗氧化剂的补充可以减少大强度运动时氧自由基对机体的损害,常用的抗氧化集中草药有人参、当归、生地、酸枣仁、五味子等。

(五)睡眠

睡眠对功能的恢复是非常重要的,通过睡眠使精神和体力得到恢复。

(六)心理学手段

训练和比赛之后,采用心理调整措施恢复工作能力能够降低神经—精神的紧张程度,减轻心理的压抑状态,加快神经能量的恢复,从而对加速身体其他器官、系统的恢复产生重大影响。

对身体起作用的心理手段种类非常多。其中主要有:暗示性睡眠、休息、肌肉放松,心理调整训练(个人和集体的),各种消遣和娱乐活动,舒适的生活条件等。

三、运动训练的恢复与运动员自我监督的手段和方法

(一)疲劳与恢复概述

疲劳是机体活动时身体机能暂时性降低的现象,经适当休息后可逐渐恢复。因此,疲劳是机体承受负荷足够大时的一种保护性反应,是一种生理现象。

(二)疲劳的原因和机制

1.“能源物质耗竭”学说

有的称为“衰竭”学说,认为疲劳的产生是由于体内能源物质的耗尽所致。

2.“疲劳物质蓄积”学说

又称为“堵塞”或“窒息”学说。认为疲劳的产生是由于某些代谢产物(主要是乳酸)在肌组织中堆积造成的。

3.“内环境稳定性失”学说

内环境的理化性质(如温度、酸碱度、离子浓度、渗透压等)是相对稳定的,它依靠细胞与器官的自身调节,内分泌、植物神经系统和中枢神经系统的高级部位的调节实现动态平衡,即维持自稳态。当这种稳定性失调时,被认为是疲劳。

4.“保护性抑制”学说

体力和脑力的疲劳均是大脑皮质保护性作用的结果。当人体活动时,大量冲动传至皮质相应细胞,神经细胞长期兴奋导致“消耗”增多,为了避免进一步消耗,当消耗到一定程度时便产生保护性抑制。

5.“突变”学说

这种理论认为,肌肉收缩控制链的三个主要成分(能量供应、肌肉力量、兴奋收缩偶联)中的一个或几个环节的中断与破坏就会产生运动能力的下降,其间关系可用突变理论解释,具体是将能量供应不足,力量丧失和兴奋收缩偶联机理的破坏等关系连接起来,把疲劳看成是综合性的表现。

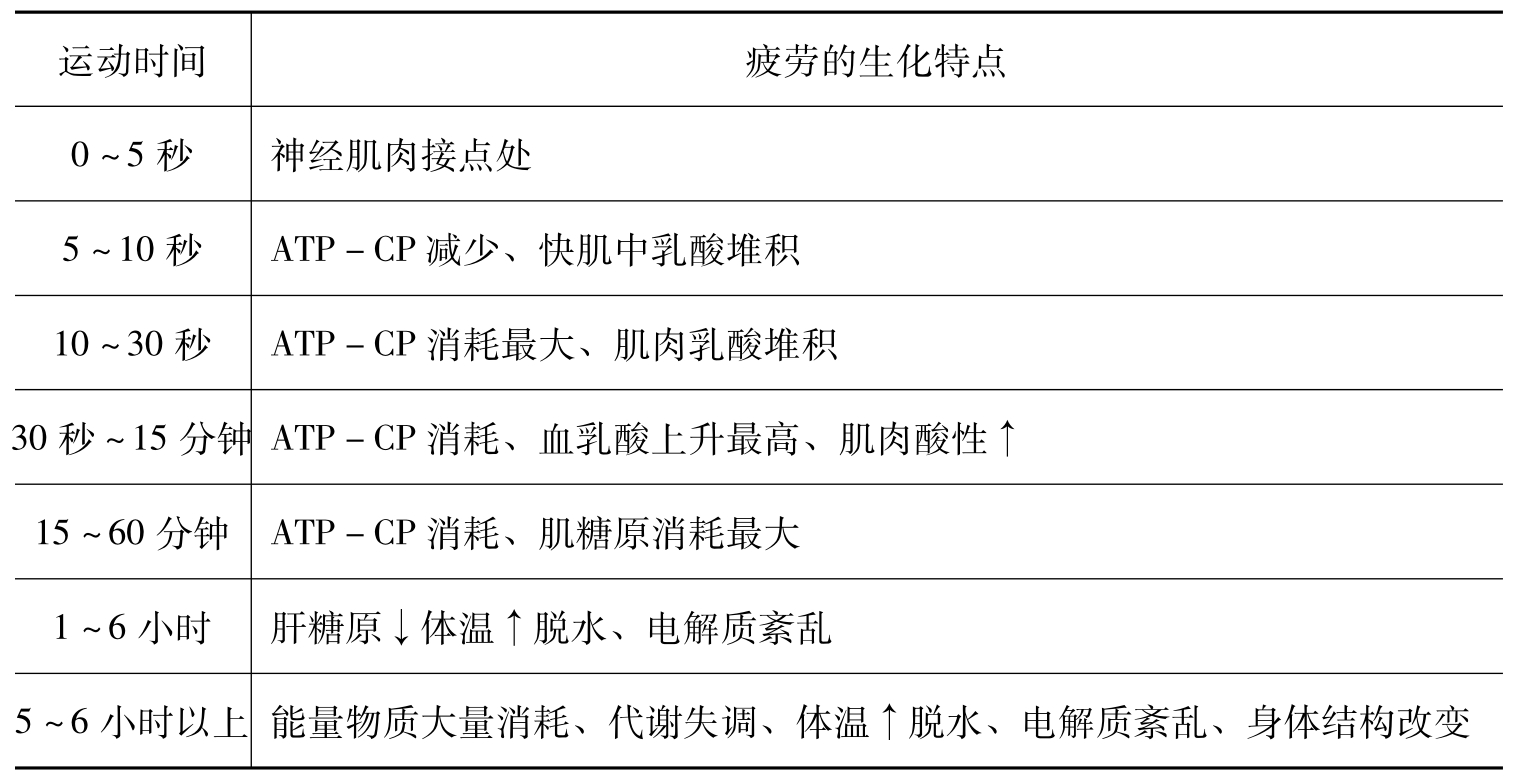

在突变理论的应用中可知,不同运动时间疲劳的特点不同(表4—3—2)。如果有针对性地采取相应措施,就可延缓疲劳的出现,或加速疲劳的消除,提高运动能力。

表4—3—2 不同运动时间疲劳的生化特点

这几年,对疲劳产生的生理机理的研究又有重大进展。研究指出,离子代谢紊乱、自由基增多、氨的生成、激素的变化、高能磷酸盐的代谢、脂肪酸增多等,都促使了疲劳的发生和发展。

(三)疲劳的分类

一般疲劳可分为全身和局部两大类,具体可分为下列4类:

1.肌肉疲劳

肌肉收缩时间和松弛时间延长,肌肉随意收缩能力降低,肌力下降,肌肉出现僵硬、肿胀、疼痛等症状。

2.内脏疲劳

内脏疲劳主要是心脏疲劳和呼吸系统疲劳。心脏疲劳时,首先受影响的是心输出量,收缩压下降,舒张压上升,脉压减少,心电图发生改变,心律异常等。呼吸疲劳时气体交换能力下降。

3.神经疲劳

神经疲劳表现为大脑皮层机能低下,兴奋—抑制过程平衡失调,如反应迟钝、判断失误、记忆力减退、注意力不集中、情绪激动、难以入眠或失眠等。

4.心理疲劳

心理疲劳的表现往往与神经疲劳难以区别,有些现象用行为(心理学)来理解可能更容易些,其主要表现为感觉、知觉、记忆、思维、个性等方面发生改变。

四、疲劳的判断测定

科学地判断疲劳的出现及其程度,对合理安排体育教学与运动训练有很大的实际意义。判断疲劳程度的方法很多,有教育学、心理学、生理学、生物化学、医学等各种检查或观察方法。下面介绍一些常用的简易方法。

(一)观察法

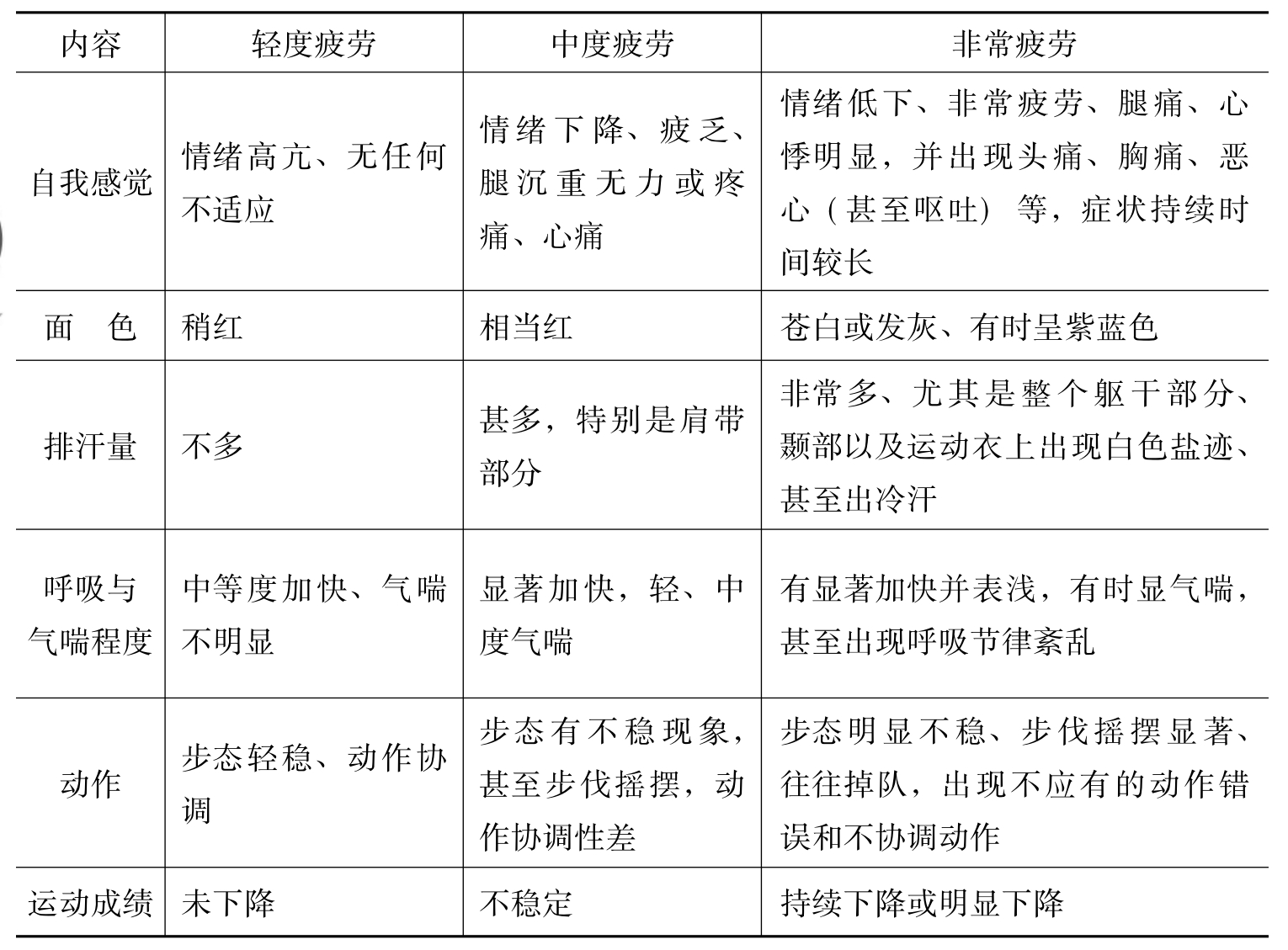

观察法是指观察运动员的反应,通过询问观察对象的自我感觉和某些外部表现来判断疲劳的程度(表4—3—3)。

表4—3—3 疲劳程度的评定——观察法

(二)生理、医学指标测定与判断

1.小腿围

长距离跑或竞走后,由于下肢血液滞留及组织液增多,可使小腿围度增加,其增加与疲劳程度成正比。

2.体重

长时间运动时泌汗增多,体重下降,其降低程度与运动量大小密切相关。

3.小腿皮下水肿检查

用拇指压小腿胫骨前面皮肤,当去除按压而留下皮肤凹陷不能立即消失者为阳性。凹陷的深浅与皮下组织液积聚和疲劳程度有关。

4.肌力

可测定握力、背力和腿力,早晚各测一次,或运动前后测定,观察其差数和恢复情况,如次日晨已恢复可判定为正常的肌肉疲劳。

5.肌张力

肌肉疲劳时,随意放松的能力降低,肌肉放松时张力增加,肌张力振幅减小。

6.呼吸肌耐力测定

让受试者连续测5次肺活量,每次间隔15秒(吹气时间包括在内),记录各次结果,疲劳时,肺活量逐渐下降。

7.脉搏

可测定晨脉或运动前、运动后和恢复期的脉搏,来判断疲劳情况。脉搏频率增加的程度与疲劳程度成正比。

8.血压

可测定晨起血压或运动前、运动后和恢复期的血压。如果晨起血压较平时高10%以上,运动负荷期间收缩压上升过多或上升不明显,舒张压下升,或出现一些异常反应(如梯形反应、无休止音等),或血压恢复时间延长等,多表明机体有疲劳现象。

9.心电图

心脏疲劳时,心电图会改变,如ST段下段超过1毫米以上、T波方向改变、P-R间期和QRS间期延长等。

10.反应与视觉闪光融合阈测定

短跑、跨栏运动员的神经反应快,灵活性高,疲劳时反应时会延长,出现错误多,对断续闪光产生融合的临界频率低。

11.皮肤空间阈

测定皮肤对两点的定位感觉。运动后疲劳时触觉机能下降,运动后较安静时大1.5倍以上为轻度疲劳,2倍以上为重度疲劳。

12.血红蛋白

由运动引起的运动性贫血与运动强度和运动量有关,此外还与身体健康状况、机能水平下降,营养摄入不合理等因素有关。

13.尿蛋白

每日清晨和运动后测定尿蛋白,可以了解身体对运动量和强度的适应情况和疲劳程度。

14.定量运动负荷试验

内脏器官的机能能力只有在机体进行运动负荷试验中才能充分发挥。因此,机能检查的主要方法是定量运动负荷试验,检查的着重点是心脏血管机能。负荷的种类、负荷量的大小应根据机能检查的目的、受试者年龄、性别、健康状况、训练水平而定。现介绍几种方法:

(1)一次运动负荷试验。30秒20次起蹲;15秒原地快跑。

评定:负荷结束后脉搏上升不多,血压中等升高,3~4分钟内基本恢复者,评为心脏血管机能良好;负荷后脉搏明显上升(增加率超过70%),血压上升不明显或明显,3~4分钟内均未恢复者,评为机能较差,有疲劳现象。

(2)联合运动负荷试验。由两种以上的不同负荷内容、强度和时间按一定的顺序组成的负荷试验称为联合运动负荷试验,由于负荷强度大、时间长,所以只适用于运动员。

评定:主要根据负荷前和负荷后脉搏频率、收缩压和舒张压的改变及恢复程度进行评定,亦适用于一次运动负荷试验,通常有下列5种反应类型:

正常反应——负荷后脉搏和收缩压适度上升,两者大致平行,舒张压适度下降(5~30毫米汞柱内)或不变。负荷后3~5分钟内脉搏和血压恢复至安静水平。

紧张性增高反应——负荷后收缩压明显升高,舒张压也升高,脉搏显著增加,恢复时间延长。

紧张性不全反应——负荷后舒张压极度下降,甚至在0毫米汞柱时仍能听到音响。如果这种现象持续2分钟以上,收缩压上升不明显,脉搏明显增加,恢复期延长,说明身体机能不良,或者是运动员早期过度训练的征象。如果这种现象持续时间不超过1分钟,负荷后的收缩压也较高,说明心肌收缩力较强,只因心率快,致使舒张期缩短,训练良好的运动员在激烈的竞赛后可能出现这种反应。

梯形反应——负荷第一分钟收缩压上升不多,而第二、第三分钟收缩压升得很多,高于第一分钟,同时脉搏明显增高,舒张压上升或不变,恢复期延长。当身体有病尚未恢复,运动员过度训练时均可出现这种反应。

无力反应——负荷后第一分钟收缩压上升不多(一般不超过10~15毫米汞柱),甚至下降,脉搏急剧增加,恢复期延长,这种现象表示心肌无力,每搏输出量减少,导致心率代偿性增加,运动员患病或过度训练时可出现此反应。

15.其他

血乳酸、血清、睾酮、脑电图、肌电图、儿茶酚胺的测定,氨基酸的测定,PWC170机能试验等,都可作为疲劳判断和测定的指标。

五、恢复过程

(一)恢复的意义与作用

在运动结束后,人体的各种机能活动仍处于较运动前高的水平,必须经过一定时间才能逐渐恢复至原来水平,这一变化过程即为恢复过程,但是各种机能并不是在运动结束后才开始恢复性的变化。实际上在运动时,随着能量物质分解后再合成就具有开始恢复的活动,只不过此时各组织细胞中的消耗(分解)超过了恢复(再合成),能量物质来不及完全复原,代谢产物不能完全消除,只有当运动结束后,强烈的消耗中止,合成过程超过分解过程,人体才能逐渐完全恢复。因此,运动的恢复过程和运动训练一样重要,只有在恢复后再训练,才能取得对机体训练的效果。如果各次训练或比赛期间恢复得不完全,就继续进行激烈的身体活动,以致疲劳连续积累而引起一系列功能紊乱或病理状态,即过度疲劳。

(二)恢复的阶段性

恢复过程一般分为三个阶段:

(1)运动过程中的恢复阶段。

(2)运动后的恢复阶段。

(3)超量恢复阶段。

运动时,肌肉活动的剧烈程度和运动量大小,与这三个阶段的发生与发展有密切的关系。

(三)消除疲劳的方法

1.合理补充营养

合理补充营养物质,可以改善运动员产能反应,维持身体内环境稳定,有助于消除疲劳,恢复体力。要全面、完善地补充能量物质、维生素、水分及电解质。

2.整理活动

整理活动应包括慢跑、呼吸体操及各肌群的伸展练习。运动后做伸展练习不用他谢应运肌静营气以其激但可消除肌肉痉挛,改善肌肉血液循环,而且对防治运动损伤也有良好的作。

3.活动性休息

整理活动之后也提倡进行活动性休息,如散步、慢跑、变换活动部位的其形式的轻微运动等,有助于全身血液循环,加速乳酸的消除。

4.睡眠

睡眠时大脑皮质的兴奋过程降低,体内分解代谢处于最低水平,而合成代过程则相对较高,有利体内能量的蓄积。成年运动员在平时训练期间,每天有8~9小时的睡眠。在大运动量和比赛期间,睡眠时间适当延长。青少年动员必须每天保证10小时的睡眠。

5.消除肌肉迟发性酸痛的持续静力牵张练习

据国内外学者研究表明,进行牵拉前后肌电图测定,可以发现牵拉开始时肉放电显著,说明肌肉疲劳后处于痉挛状态。当牵拉至适宜限度,则出现电息状态,痉挛得到缓解。因此,采用牵拉练习可以放松肌肉,缓解酸痛。

6.疗法

(1)温水浴

温水浴可促进全身的血液循环,调节血流,加强新陈代谢,有利于机体内养物质的运输和疲劳物质的排除。

(2)桑拿浴

又名空汽浴或芬兰式蒸汽浴。桑拿浴是在特制的小木屋内用电炉加热空,造成一个高温干燥的环境。具有使人镇静,使肌肉关节组织充血和放松,主消除疲劳的作用。此外,它还可促使人体大量排汗,体重下降。

(3)蒸汽浴

这是将蒸气通入特制小屋或关闭的房间内,造成一个高温、高湿的环境。作用与桑拿浴类似。

(4)涡流浴

涡流浴如洗衣机一样搅动,强度可以调节,造成明显的水温与水流冲动刺,又称为水按摩。

(5)脉冲式水力按摩浴

在特殊澡盆与肢体躯干部位相对应设置多个喷头,水的压力可达3个大气压,能选择强度及部位,对需放松的肌肉自动喷射。

7.吸氧、空气负离子疗法、体外反搏

(1)吸氧

利用高压氧舱,在2~2.5个标准大气压下,吸入高压氧的效果已得到初步证实。高压氧可使血氧含量增加,血液中的二氧化碳浓度下降,pH值上升,提高组织氧的储备量,对训练引起的极度疲劳、肌肉酸痛、僵硬、酸碱平衡失调等有明显疗效。

(2)空气负离子疗法

海滨、瀑布、旷野空气新鲜,令人心旷神怡,是因为那儿空气中负离子多。进入呼吸道的空气离子,通过神经反射,可调节大脑皮层功能,振奋精神,改善睡眠,刺激造血机能,使血流加快,有助于消除疲劳。

(3)体外反搏

体外反搏是一种无创伤性辅助循环的方法。临床使用表明,体外反搏对消除疲劳,尤其是消除肢体肌肉疲劳有良好效果,即通过肢体血液回流速度和灌注量,加强肌肉营养,加速代谢产物的清除。

8.理疗

利用光疗、电疗、磁疗、蜡疗等作用于局部或整体,可促进血液循环,加速疲劳消除和机能恢复,同时具有治疗损伤的作用。

9.针灸疗法

对疲劳的肌肉可进行穴位针灸疗法。全身疲劳可扎足三里,或用耳穴压丸。

10.拔罐疗法

拔罐法常用于局部严重疲劳并伴有损伤者。通过拔罐时局部负压作用,使组织内的淤血散于体表,有助于组织代谢产物的吸收和排泄,使疲劳消除。

11.按摩

按摩是消除疲劳的重要手段。人工按摩是最受运动员欢迎的。现在已发展各种代替人力的按摩方法,如器械按摩、气压按摩、水力按摩等。

12.心理恢复放松训练

主要利用自我暗示、放松训练、生物反馈、气功等手段进行自我恢复。还可利用运动员的业余爱好,丰富其文化生活来转移精神紧张。

13.音乐疗法

音乐对消除疲劳有神奇的作用。音乐可以缓解中枢神经系统的疲劳,调节呼吸、循环系统和肌肉的功能,音乐还有镇静、镇痛、转移注意力的作用。

六、按摩基础技术介绍

(一)按摩作用

按摩对神经系统可起兴奋或抑制作用,通过神经反射影响各器官的功能。按摩可以改善皮肤的呼吸,改善皮肤的营养,使皮肤润泽富有弹性。按摩可以使周围血管扩张,降低大循环中的阻力,加速静脉回流,加强局部血供,有助于消除疲劳,提高肌肉的工作能力。按摩还可以调节呼吸和改善消化机能。

(二)按摩的注意事项

第一,按摩者的手要清洁、温暖,指甲要剪短,手上不能带金属物,以免擦伤被按摩者的皮肤。

第二,为了便于按摩者操作,按摩者和被按摩者所取的体位和姿势要适宜。被按摩者的肌肉要充分放松。

第三,按摩的方向一般是按淋巴流动的方向进行。淋巴结所在的部位不宜按摩。按摩用力应由轻到重,再逐渐减轻结束。速度应由慢到快,再逐渐慢后结束。

(三)按摩在运动实践中的应用

1.运动前按摩

运动前按摩可使运动员保持训练和比赛前的良好状态,增强肌肉力量、关节的灵活性和韧带的柔韧性,因而有提高运动能力和预防伤病的作用。

一般情况下,按摩应和准备活动结合起来,时间约2~10分钟,在训练或比赛前15分钟左右进行为宜。手法按运动员的机能状态可灵活选择。

2.运动中按摩

运动中按摩可使运动员迅速消除疲劳,恢复一定的体力,提高肌肉的兴奋性。运动中按摩应根据项目的特点和间歇的长短,采用短暂、兴奋的手法,一般是对负荷大的肌群进行按摩。按摩时间不应超过1分钟。

3.运动后按摩

运动后按摩,也叫恢复按摩,其目的是帮助运动员消除疲劳,恢复体力,一般在课的结束部分或课后进行。也可在洗澡后或晚上睡前进行。当运动员十分疲劳时,需让运动员休息2~3小时后再进行按摩。

按摩部位应根据运动项目特点和疲劳情况而定,一般是运动负荷量最大的部位,当运动员极度疲乏时,可采用全身按摩。

七、运动员自我监督

自我监督是运动员用自我检查的方法,对训练和比赛成绩、健康状况以及身体反应定期记录在训练日记中,作为医学观察的一项重要补充。这对于调整训练计划,安排运动量,预防过度训练和运动伤害事故具有重要意义。

自我监督的内容包括主观感觉和客观检查两部分,逐日填写在自我监督表(表4—3—4)。

表4—3—4 自我监督表

注:各项指标现象可用“√”样标记表示。

八、常用的客观检查指标

(一)脉搏

训练期间应每天测量晨脉,注意脉搏频率和节律。一般情况下,晨脉基本是稳定的,或者随着训练水平的提高有减少的趋势。如果发现晨脉频率增多,每分钟增加12次以上,常表明机能反应不良,如果显著增多且长期不能恢复,可能是过度训练的表现,如果发现脉搏节律不齐,需采用心电图等方法进一步检查。

(二)体重

成年运动员的体重比较恒定。初参加训练时体重可稍有减轻,经过一段时期又回升。在一次大运动量训练之后,体重可下降达1~4公斤,经过1~2天也能恢复。如果训练期间体重不明原因地持续下降,结合其他征象分析,可能是健康不佳,或者是过度训练。

(三)肌力

训练状态良好时,握力、背力、腿力增增加。如果肌力持续下降应引起注意。此外,根据需要和可能,选择其他素质测验。

(四)运动成绩

运动成绩长期不提高或下降,可能是身体机能状况不良,也可能是早期过度训练的表现。

对于那些容易发生损伤的运动项目。在训练期间,每天要进行伤情的预防性检查。例如,投掷、撑竿跳高等肩部易伤,应做肩反弓试验,检查肩补是否损伤;跳高、跳远、投掷、跑等都易发生髌骨劳损,应检查有无半蹲痛;短跑、跨栏等易引起下肢肌肉拉伤,应做肌肉抗阻试验,检查是否拉伤。女运动员应记录月经情况,填写月经卡片。