9.1 发动机有害排放物的生成及危害

随着汽车工业的高速发展,汽车保有量的急剧增加,发动机的排气污染与噪声污染已成为地球环境的主要污染源,特别是发动机有害排放物对城市的大气污染构成了严重威胁,各国都相继制定了日益严格的排放标准,因而发动机环保技术与节能技术一样,成为当今发动机技术发展的重要课题。

9.1.1 发动机排放污染的现状

空气是由氧气、氮气和稀有气体等恒定成分、二氧化碳和水蒸气等可变成分、有害气体及尘埃等不定组分组成。发动机废气污染是空气中不定组分最主要的来源,已成为城市污染的首要污染源。

在城市人口居住密集的地方,汽车密度大,而且发动机大多工作在低速、频繁起动和制动的高排放工况,再加上建筑物密集使得空气的流动性差,因此控制城市车辆的有害污染物排放十分迫切。

9.1.2 发动机排放污染物的危害

发动机排放污染物有一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物和微粒等,这些污染物对人体健康造成了很大的危害,而且,排出的二氧化碳气体由于造成温室效应,对大气环境有严重影响。

1.一氧化碳(CO)

CO是无色、无臭、有窒息性的毒性气体,由于CO和血液中有输氧能力的血红素蛋白(Hb)的亲和力比氧气和Hb的亲和力约大300倍,能很快和Hb结合形成碳氧血红素蛋白(HbCO),同时HbCO的解离速度却是氧合血红蛋白的解离速度的1/3600,且HbCO的存在影响氧合血红蛋白的解离,阻碍了氧的释放,导致低氧血症,使心脏、头脑等重要器官严重缺氧,引起头晕、恶心、头痛等症状,轻度中毒将使中枢神经系统受损,严重时会使心血管功能丧失,直至死亡。

2.碳氢化合物(HC)

HC包括未燃和未完全燃烧的燃油、润滑油及其裂解和部分氧化产物,如烷烃、烯烃、芳香烃、醛、酮、酸等数百种成分。烷烃基本上无味,对人体健康不产生直接影响。烯烃略带甜味,有麻醉作用,对粘膜有刺激,经代谢转化会变成对基因有毒的环氧衍生物。芳香烃对血液和神经系统有害,特别是多环芳香烃(PAH)及其衍生物有强致癌作用。醛类是刺激性物质,对眼、呼吸道、血液有毒害。烃类成分还是引起光化学烟雾的主要物质。

3.氮氧化物(NO)

氮氧化物是燃烧过程形成的多种氮氧化物,如NO、NO2、N2 O3、N2 O4、N2 O5等,总称为NO x。在内燃机中主要是:NO2约占95%,其次为NO2,占5%。NO是无色无味气体,只有轻度刺激性,毒性不大,高浓度时会造成中枢神经有轻度障碍,但NO易被氧化成NO x。

NO是一种红棕色有刺激性气味的有毒气体,吸入人体后,和血液中血红素蛋白(Hb)结合,使血液输氧能力下降,对心脏、肝、肾都会有影响。NO2易溶于水,被人吸入肺部后,能与肺中的水分结合成稀硝酸,引起支气管炎、肺气肿。

4.光化学烟雾

HC和NO x在太阳紫外线作用下会生成臭氧和过氧酰基硝酸盐(PAN),即一种具有刺激性的浅蓝色烟雾,称为光化学烟雾,它是一种有强刺激性的二次污染物。臭氧对人体的危害主要表现在刺激和破坏深部呼吸道粘膜和组织,对眼睛也有刺激。其毒害与二氧化氮类似。在低浓度长时间作用下,会引起慢性呼吸道疾病与其他疾病。

5.微粒

微粒对人体健康的危害和微粒的大小及其组成有关。微粒愈小,悬浮在空气中的时间愈长。进入人体肺部后停滞在肺部及支气管中的比例愈大,危害也就愈大,小于0.1μm的微粒能在空气中作随机运动,进入肺部并附在肺细胞的组织中,有些还会被血液吸收。0.1~0.5μm微粒能深入肺部并粘附在肺叶表面的粘液中,随后会被绒毛所清除;大于5μm的微粒常在鼻处受阻,不能深入呼吸道。微粒除对人体呼吸系统有害外,由于微粒存在孔隙而能粘附SO2、未燃HC、NO2等有毒物质或苯丙芘等致癌物,因而对人体健康造成更大危害。

9.1.3 发动机排放污染物生成机理

发动机排放主要和发动机的混合气形成、燃烧过程及燃烧结束后在排气过程中的化学反应有关,此外,还与燃油的蒸发等因素有关。汽油为C4-Cll的碳氢燃料,易挥发,化学稳定性好,着火温度高,不易自燃,需靠点火使其点燃,汽油机是燃油和空气在外部预制成比较均匀的混合气进入气缸后,依靠火花塞点燃,形成火焰核心,化学反应加速,开始进行火焰传播。

柴油为C12-C23的碳氢化物,它不易挥发,着火温度低,化学稳定性差,因而易自燃。柴油机靠压缩提高缸内混合气的温度,使其自燃,由于柴油机是在极短的时间内靠高压将柴油喷入气缸,经过喷雾、蒸发、混合过程形成非均质的可燃混合气,当压缩达到自燃温度就会有多处着火而燃烧,燃烧时,仍有燃料正在连续喷射,继续进行喷雾蒸发混合过程,这是扩散燃烧特点。由于汽油机和柴油机的燃烧特点不同,因而它们的污染物生成机理也不同。

1.一氧化碳的生成

(1)燃料不完全燃烧。CO是烃类燃料在燃烧过程中由于缺氧而不完全燃烧的产物,理论上当空燃比α=14.7时,烃类燃料能完全燃烧,生成CO2和H2O;当α<14.7时,即混合气过浓时,燃料就不能完全燃烧,会生成中间产物CO。

(2)混合气不均匀。即使在富氧燃烧(α>14.7)时,混合气也不可能绝对均匀,总会有过浓区,就会产生CO。

(3) CO2和H2 O在高温时的裂解。当发动机气缸内温度超过2000℃时,CO2会产生高温离解反应,温度愈高,离解反应愈剧烈,生成的CO愈多。

2.碳氢化合物的生成

汽油机未燃HC的生成与排放有三个渠道。一是在气缸内的燃烧过程中生成并随排气排出;二是从燃烧室通过活塞与气缸之间的各间隙漏入曲轴箱的窜气,含有大量HC,称为曲轴箱排放物;三是从发动机和汽车的燃油系统,即燃油箱、燃油供给系等处蒸发的汽油蒸气,称为蒸发排放物。均匀混合气生成未燃HC有下述多种机理:

(1)冷激效应燃烧室壁面对火焰的迅速冷却,(称为冷激或淬冷)使火焰不能一直传播到缸壁表面,在表面上留下一薄的未燃烧的或不完全燃烧的混合气。冷激效应造成的火焰淬熄层厚度在0.05~0.4mm间变动,小负荷时较厚。不过在正常运转工况下,冷激层中的未燃HC在火焰掠过后会扩散到已燃气体主流中,在缸内已基本被氧化,只有极少一部分成为未燃HC排放。但在冷起动、暖机和怠速工况时,因燃烧室壁温较低,形成淬熄层较厚,同时已燃气体温度较低及较浓的混合气使后期氧化作用较弱,因此壁面冷激是此类工况未燃HC的重要来源。

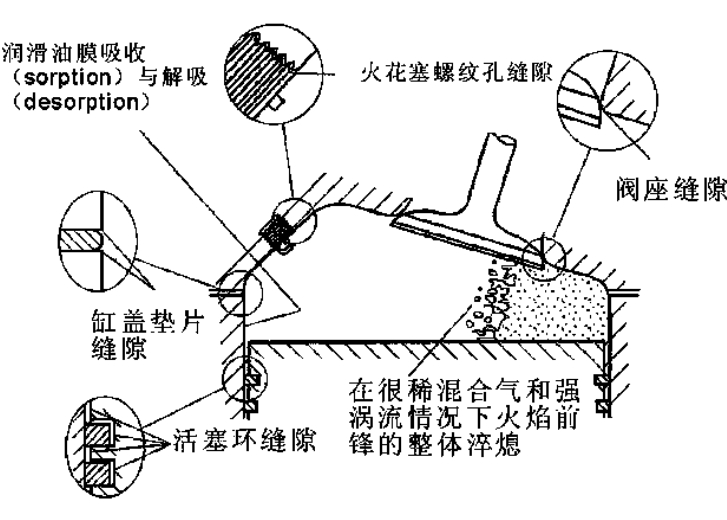

缝隙效应是冷激效应的主要表现。燃烧室内缝隙的组成如图9-l所示。汽油机燃烧室中各种狭窄的缝隙,例如,活塞、活塞环与气缸壁之间的间隙,火花塞中心电极周围、进排气门头部周围以及气缸盖衬垫气缸孔边缘等地方,由于面容比很大,壁面的冷激作用特别强烈,火焰根本不能在其中传播,从而使在压力升高的压缩、燃烧过程中被挤入缝隙内的未燃混合气错过主要燃烧过程,在压力降低的膨胀、排气过程又返回气缸内温度已较低的已燃气体中,部分被氧化,其余以未燃HC形式排出。虽然缝隙容积较小,但其中气体压力大,温度低,密度大,加上流回气缸时温度已下降,氧化比例小,所以能生成相当多的HC排放,据研究可占总量的50%~70%。如图9-2所示是活塞顶环岸缝隙中烃的排出过程。

图9-1 燃烧室内缝隙的组成

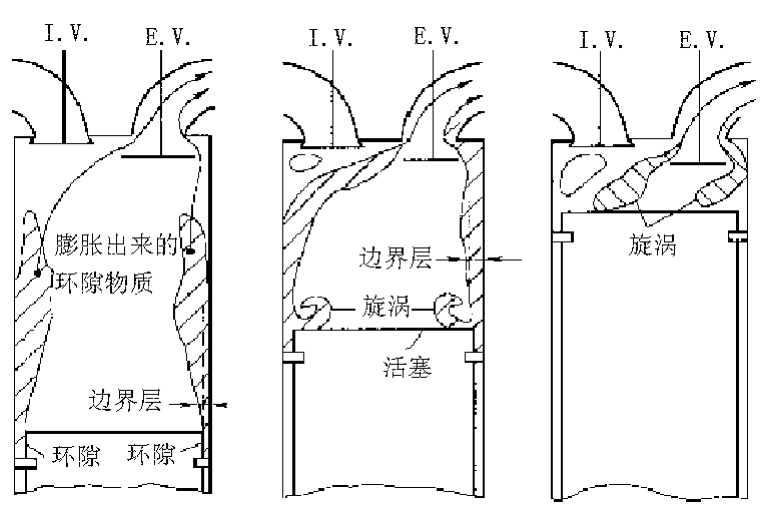

图9-2 活塞顶环缝隙中烃的排除过程

LV-进气门 EV-排气门

(2)油膜和沉积物吸附在进气和压缩过程中,气缸套壁面和活塞顶面上的润滑油膜会吸附未燃混合气的燃油蒸气,随后当混合气中燃油浓度由于燃烧而降到接近零时,油膜就释放出油气。由于释放时刻较迟,这部分油气只有少部分被氧化。据研究,这种机理产生的HC占总量的25%~30%。在燃烧室壁面和进、排气门上生成的多孔性含碳沉积物也会吸附燃料及其蒸气,并通过后期释放造成HC排放,这部分约占总量的10%左右。

(3)火焰淬熄。在冷起动和暖机工况下,因发动机温度较低致使燃油雾化、蒸发和混合气形成变差,从而导致燃烧变慢或不稳定,有可能使火焰在到达壁面前因膨胀使缸内气体温度和压力下降,造成可燃混合气大容积淬熄,使HC排放激增。这种情况在混合气过稀或过浓时,或排气再循环率大时,或怠速和小负荷工况下发生。加、减速瞬态工况更易发生容积淬熄,使HC排放量大增。

(4)未燃碳氢化合物的氧化未燃碳氢化合物会重新扩散到高温的已燃气体主流中,很快被氧化,至少是部分被氧化。所以,排放的HC是未燃的燃油及其部分氧化产物的混合物,前者大约要占40%左右。碳氢化合物也在排气管路中被氧化,占离开气缸的碳氢化合物的5%~40%。发动机产生最高排气温度和最长停留时间的运转工况,使HC排放降低最多。推迟点火以提高排气温度,将有利于HC后期氧化。促进这种后期氧化的另一途径是降低排气支管处的热损失,如增大横截面积,对壁面进行绝热(例如用陶瓷涂层)等。

柴油机排放的未燃HC则完全由燃烧过程产生。由于柴油机的工作原理与汽油机不同,喷出燃油停留在燃烧室中的时间比汽油机短得多,因而受壁面激冷效应、缝隙效应、油膜吸附、沉积物吸附作用很小,这是柴油机HC排放较低的原因。

柴油机燃烧室中由喷油器喷入的柴油与空气形成的混合气可能太稀或太浓,使柴油不能自燃,或火焰不能传播。如在喷油初期的滞燃期内,可能因为油气混合太快使混合气过稀,造成未燃HC。在喷油后期的高温燃气气氛中,可能因为油气混合不足使混合气过浓,或者由于燃烧淬熄产生不完全燃烧产物随排气排出,但这时较重的HC多被碳烟微粒吸附,构成微粒的一部分。

因此,柴油机未燃HC的排放主要来自柴油喷注的外缘混合过度造成的过稀混合气地区,结果造成柴油机怠速或小负荷运转时的HC排放高于全负荷工况。

3.氮氧化物的生成

发动机排放的NO x主要是一氧化氮(NO)。NO的生成主要取决于燃烧温度以及氧的浓度。当温度超过2000℃时,氧分子会分解成氧原子,它和氮分子化合生成NO x,其反应机理如下:

O2→2O

N2+O→NO+N

O2+N→NO+O

促使上述反应正向进行生成NO的因素有三个:

(1)氧的浓度。在高温条件下,氧的浓度是生成NO的重要因素。在氧浓度低时,即使温度高,NO的生成也受到抑制。

(2)温度。高温是最重要的条件,即使氧很充足,但燃烧温度不高,氧的分解进行也很慢,NO生成浓度低。当反应物温度从2237℃提高到2337℃时,NO的生成速率几乎可以快一倍。燃烧进行的愈充分,燃烧温度愈高,NO浓度愈高,这也就是NO与油耗之间相互矛盾的原因。因为从燃油经济性观点看,就要求燃烧效率高,燃烧进行的完全,也就是要求燃烧速度快,并使燃烧放热集中在上止点附近,而这样燃烧温度必然很高,因而NO生成量也就愈多。

(3)反应滞留时间。如果燃气在高温富氧的条件下滞留时间长,NO的生成量必然增加。NO生成反应是可逆反应,但NO在燃气中逆反应速度缓慢,从而使缸内NO的实际浓度由于逆向反应速率太低而几乎没有下降,NO就会“冻结”在一个非平衡的高浓度水平上而从尾气中排出。在柴油机中发生冻结,比在汽油机中更快。

4.微粒

在汽油机中,含铅汽油中的铅和汽油中硫造成的硫酸盐,是排气微粒的主要成分。用含铅0.15g/L的汽油时,会排放微粒100~150mg/km,其中一半左右是铅。如果用无铅汽油,加上汽油含硫量一般都很低,可以认为汽油机基本上不排放微粒。

柴油机的微粒排放量要比汽油机大几十倍。这种微粒由在燃烧时生成的含碳粒子(碳烟)及其表面上吸附的多种有机物组成,后者称为有机可溶成分(SOF)。

由于柴油机混合气极不均匀,尽管总体是富氧燃烧,但局部的缺氧还是导致碳烟的生成。一般认为碳烟形成的过程如下:燃油中烃分子在高温缺氧的条件下发生部分氧化和热裂解,生成各种不饱和烃类,如乙烯、乙炔及其较高的同系物和多环芳香烃。它们不断脱氢、聚合成以碳为主的直径2μm左右的碳烟核心。气相的烃和其他物质在这个碳烟核心表面的凝聚,以及碳烟核心互相碰撞发生凝聚,使碳烟核心增大,成为直径20~30μm的碳烟基元。最后,碳烟基元经过聚集作用堆积成直径lmm以下的球团状或链状的聚集物。从核的萌发到成长、集聚这一系列生成过程中都伴随着碳烟的氧化。碳烟是可燃的,很大一部分碳烟在燃烧的后续过程中会被烧掉(氧化)。

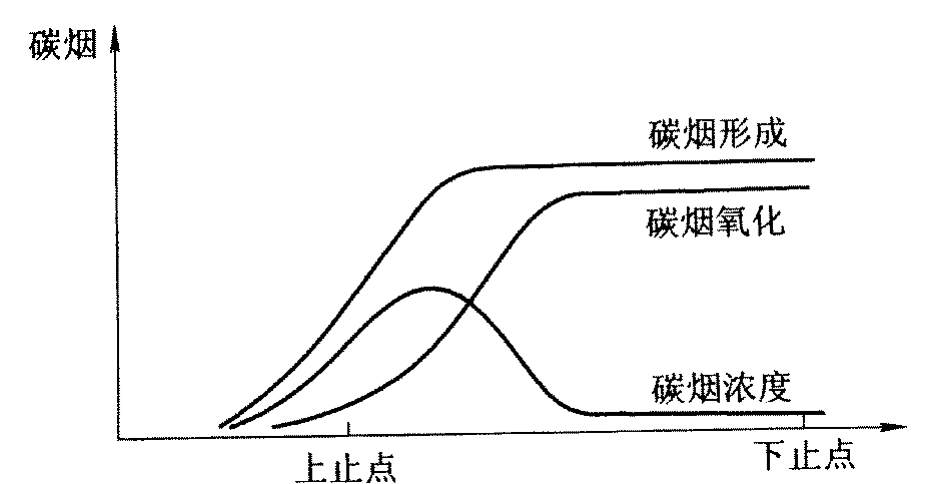

图9-3是碳烟生成与氧化随曲轴转角变化的情况,碳烟的生成主要是在燃烧的初期和中期,而碳烟的氧化主要是在燃烧的中期和后期。碳烟浓度先是上升到一最大值,然后浓度下降表明碳烟的氧化反应加快,碳烟浓度急剧降低。因而柴油机排出缸外的碳烟生成速率是碳烟生成速率与碳烟氧化速率之差。碳烟的氧化过程会一直延续到排气管中。碳烟的氧化速率主要和温度有密切关系,同时还和剩余氧以及在高温下的逗留时间有关。

图9-3 碳烟形成与曲轴转角的变化关系

5.光化学烟雾

产生光化学烟雾的基本条件是大气中存在一定浓度的HC和NO x(一次有害污染物),当HC的浓度大于NO x浓度的3倍时,在强烈阳光照射的诱发下产生O3和过氧酰基硝酸盐(PAN)组成的光化学烟雾。一般这种二次有害污染物常发生在夏秋之间,在污染物多、大气不流畅的大城市或盆地地区,而且在午后2~3点钟,光化学烟雾浓度最高。