第五节 周课体能训练计划

周课体能训练计划是教练员组织日常训练必不可少的训练文件,周课训练计划是整个训练计划的基本单位,也是具体的训练计划。

一、周体能训练计划

像人类社会的各种活动一样,“星期”在运动训练中,也是一个基本的时间单位。一星期包括7天,是月亮围绕地球运行一周所用时间的四分之一,在人类文明的发展史上,曾经有过3天的、4天的星期,也有过5天的,6天的甚至8天的星期,但只有7天的星期保存了下来,这很可能是因为7天的星期最接近于人类有机体自身运动的节奏所致。例如,作为有机体内许多生化过程重要调节器的肾上腺皮质激素的分泌水平,在7天的节奏里就有着精确的周期的变化(引自弗·阿·多斯金等《生命的节奏》,前苏联,1980,廷烽译)。

人们把周训练作为组织训练活动极为重要的基本单位。周期学说中的小周期也基本上持续一周时间,但是,为了比周训练周期更为灵活,时间也可在4~10天之间,或表示为7±3天。

根据训练任务及内容的不同,周训练可以分为基本训练周、赛前训练周、比赛周以及恢复周4种基本类型。适应不同任务而制订的各种相应的周训练计划,也表现出明显的负荷变化特点(表6—5—1)。

表6—5—1 不同训练周类型及其主要任务

(引自田麦久,部分内容修改,2004)

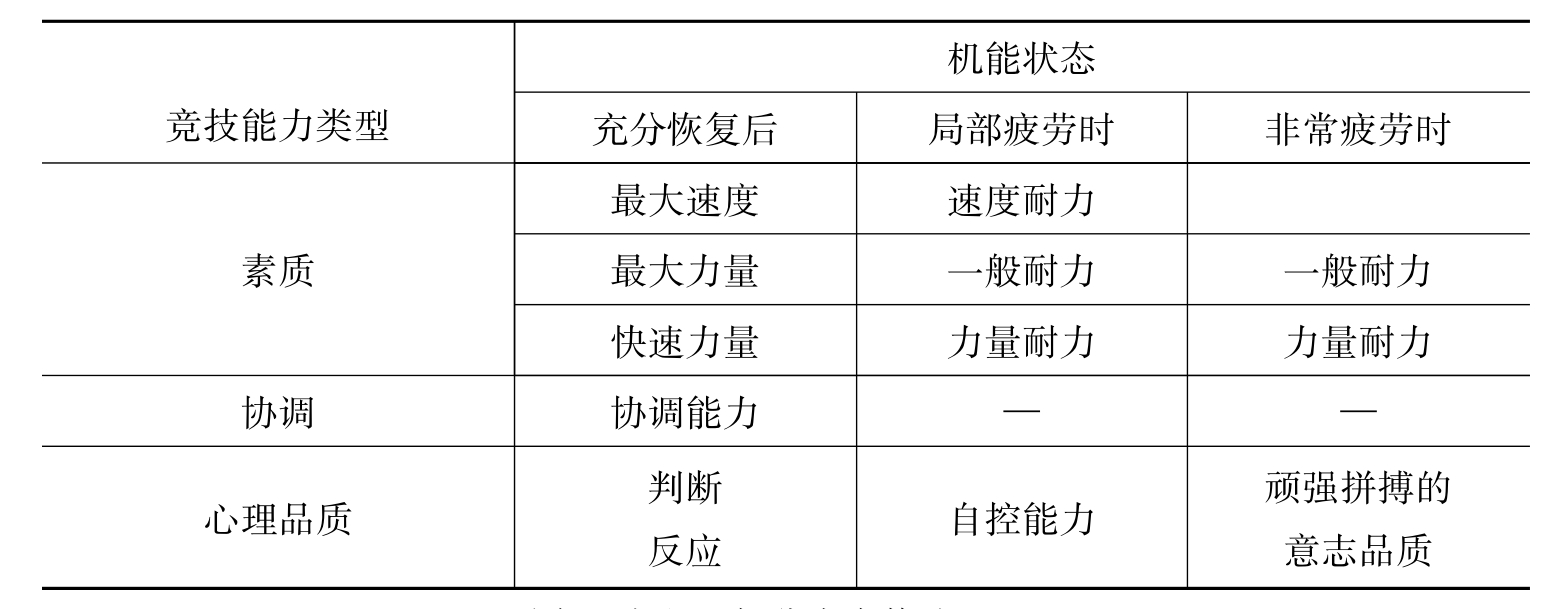

不同目的的训练队运动员的机能状况的要求不同,但运动员只有体能充沛,才能有效地发展最大力量和最大速度等运动素质。对于发展耐力素质及培养运动员拼搏精神大有好处,并且也能帮助运动员在疲劳情况下能较好地发挥技术水平的能力,则在运动员略感疲劳的情况下仍然可以取得理想的训练效果(表6—5—2)。

表6—5—2 与不同机能状态相适应的训练任务

(引自田麦久,部分内容修改,2004)

二、周训练的负荷安排

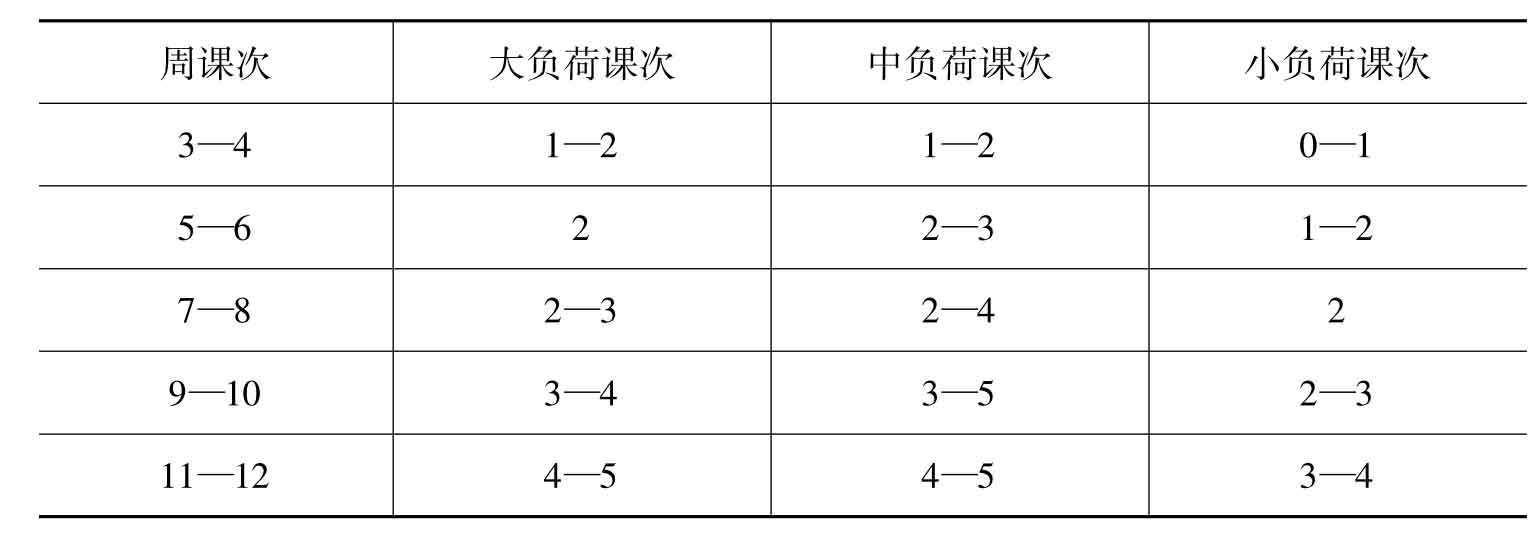

在一周的训练中,应该怎样安排各训练课次的负荷呢?这里首要的问题是大负荷训练次数的确定。在一周训练中,如果安排1~2次大负荷课,对运动员的刺激难以达到必要的深度,也不可能产生相应的超量恢复;而在一周中安排3~5次大负荷课,则可对运动员机体产生深刻的影响,而且在合理安排的前提下,可以使运动员在适当休息以后产生超量恢复。如前所述,这3~5次大负荷课应分别安排两种或三种不同的训练,是不同训练内容合理地交替。

一周内的小负荷训练课,即以恢复性训练课为主的课次的安排与周训练的总课次有密切的关系。一般来说,恢复性训练课应占周总课次的四分之一左右。在5~6次训练课中可安排1~2次,在9~10次训练课中可安排2~3次等(表6—5—3)。

表6—5—3 周课次中不同负荷分配参数

三、课训练计划的制订

训练课是体能训练活动的基本的组合组织形式。不论是周训练计划,还是多年训练计划,都必须通过一次次训练课的组织来予以贯彻和实施。在许多文献中,把训练课直接称为训练单元。

(一)体能训练课的任务和训练内容

根据训练内容的不同把体能课分为综合体能课和单项体能课。

1.综合体能课

综合体能课的内容有不同种组合,比如发展力量和发展耐力,发展柔韧和发展素质的体能课。在制订综合型体能课时,要注意合理安排训练任务和内容的顺序。凡需要运动员精力充沛时才能完成好的训练任务,一般应安排在训练课的前半部分,如协调能力、灵敏素质和柔韧素质等;而在一定疲劳或深度疲劳下仍然可以完成的训练任务,则可安排在训练课的后半部分进行,如耐力素质的训练。在综合素质训练课中,首先应安排柔韧性练习,其次为速度或力量练习,最后进行耐力练习。正确地设计综合体能课的结构,既有利于各项训练任务的顺利完成,又可促进不同能力之间的良性转移。

2.单项体能课

一次训练课中发展运动员的一项体能能力,或集中时间或精力完成某一项训练任务,即是单项体能课。如中长跑运动员的耐力课,跳高运动员的跳跃力量课等。单项体能课又分为发展力量、或耐力、或柔韧性的更加专门化的单一训练课。

(二)体能训练课的基本结构

一堂体能课通常由转备部分、基本部分和结束部分三个部分组成。单项体能课是完整的;而综合体能课的基本部分又依训练内容的不同分为几个小段,每当训练由一个内容转向另一个内容时,需在两段之间安排适当的专项准备活动,为新的内容的训练做好必要的准备。

1.准备部分

准备部分也叫准备活动。其任务是使机体逐步进入工作状态,即在心理和生理两个方面做好承受负荷的准备,为即将从事的训练(或比赛)创造良好的内环境。通常又把准备活动分为一般准备活动和专门准备活动两个部分。一般准备活动的主要任务之一是提高体温,因此,又称为“热身活动”。为此,需要连续完成10分钟以上的、强度不低于耗氧为最大吸氧量的45%的运动,这样强度大约相当于每分心率110~150次的强度范围。因此,不论什么项目的运动员,准备活动时做10分钟左右的一半伸展体操都是适宜的。在一般准备活动之后,结合专项的需要,做些专门的准备活动,通常做一些本项目的基本练习(基本功)或某些单个的技术动作,以促使运动员既从心理上为进入具有特定要求的专项训练做好准备,又使人体的运动系统和内脏器官也逐渐进入运动状态,同时也在技术上做好必要的准备。

(1)准备活动的时间要求

体能训练课的准备活动一般要求30分钟左右,在具体掌握中要注意:

①气温低时准备活动时间应适当延长;气温高时则可适当缩短。

②刚睡醒后(如午休后,准备下午的训练),准备活动的时间适当延长;精力充沛时,可适当缩短。

③心理状态不佳、感到郁闷时,准备活动时间可适当延长;而心情激动、精神振奋时,可适当缩短。

(2)一般性准备活动的要求

为保证准备活动做到充分,使运动员能进入良好的训练状态,一般性准备活动应达到:

①使运动员的体温、肌温升高,毛细血管扩张,肌肉血流量增加。

②使运动员的肌肉、韧带的粘滞性下降,弹性提高,肌肉中酶的活性提高,从而提高肌肉张弛的幅度及代谢能力,以迅速适应即将进行的训练。

③使运动员的中枢神经系统的兴奋性提高,神经传导的速度加快,反应式缩短。

④使运动员的植物性器官处于良好的动员状态,心血管系统和呼吸系统可随时投入积极的工作;呼吸频率加快,心率达到120次/分以上,心输出量和肺通气量显著增加。

⑤使运动员在心理上处于适度的应激状态,愿意承受较大的训练负荷,并对完成训练计划的要求充满信心。

(3)专门性准备活动的要求

通过专门性准备活动则应使运动员的机能进一步做好承受训练负荷的准备,所以专门性准备活动应与基本部分的体能训练内容紧密结合起来,练习的内容为基本部分的体能训练做好充分的身体和心理准备,使人体充分动员起来,适应即将到来的训练负荷。

(4)准备活动安排示例

在体能训练的实践中,准备活动的安排必须与基本部分训练内容紧密地结合起来,把准备活动与某些基本练习结合起来,才能顺利完成准备活动的任务,又提高训练效率。

[例]速度素质训练的准备活动

可根据不同课次的需要,在以下练习中选择,在慢跑热身后进行:

A.伸展运动4×8拍

B.扩胸运动4×8拍

C.体侧运动4×8拍

D.体转运动4×8拍

E.跳跃运动4×8拍

F.整理运动4×8拍

G.正踢腿30米×2次

H.侧踢腿30米×2次

I.外摆腿30米×2次

J.里合腿30米×2次

K.小步跑30米×2次

L.高抬腿跑30米×2次

M.后蹬跑30米×2次

N.加速跑30米×2次

O.40米范围的追逐跑

P.60米迎面接力

2.基本部分

基本部分是整个训练课的核心,训练课的任务主要靠这一部分的活动来完成。基本部分通常在全课中所占的时间最长,在50%~90%之间。

(1)单项体能训练课的基本部分

单项体能训练课的基本部分时间集中、内容集中,适于完成需时较长的训练任务,如耐力素质训练。

(2)综合体能训练课的基本部分

由于综合体能训练课的基本部分富于变化,因此,在制订计划时,须注意不同训练任务及内容的搭配和顺序安排,并在内容更换时做些必要的准备活动。综合体能课的负荷曲线根据内容的多少可能出现几次高峰,在换项的间隙中处于波谷。在综合体能训练课中,要注意合理安排各训练内容的顺序,一般来说按柔韧性→速度或力量→耐力的顺序组织实施。

[例]速度素质训练的基本部分训练内容,根据训练需要可任选

A.蹲踞式起跑练习8次

B.30米跑×6次×2组

C.60米跑×6次×2组

D.300米跑×3次×3组

E.200米跑×3次×3组

F.100米跑×3次×3组

G.4000米跑

H.6000米跑

3.结束部分

结束部分也常叫做整理活动。其主要目的是为了加速排除负荷时体内积存的乳酸,补偿运动时的氧债,使参与运动的肌肉尽快恢复到运动前的状态,同时使运动员的心理过程从应激状态中逐渐退出。结束部分实际上已是负荷后恢复过程的开始,正确地组织实施训练课的结束部分,对于负荷后的恢复有着重要的促进作用。研究表明,负荷后做轻度运动时,乳酸排出的速度要比保持安静时约快两倍。如训练强度为65%VO2max,其吸氧量通常在运动后10分钟,平均血压约20分钟左右可恢复到安静时水平,因此可以认为在训练课的结束部分中完成约15分钟的轻松活动是适宜的。结束部分最经常采用的手段有轻跑、集体游戏、圆圈式传球或踢传足球、放松体操等等。

四、课训练计划实施性部分的制订

课训练计划,如同其他类型的训练计划一样,包括准备性部分、指导性部分、实施性部分和控制性部分四个基本方面。

对运动员状态的诊断主要在于上次训练课后期体能状态的变化,同时注意运动员受训练和生活中诸多因素的影响而产生的暂时性心理活动。由于在一两次课中,运动员体能的变化往往还没有完成一个基本周期,因此,课的训练目标应该非常具体,即常常把课的训练目标具体化为完成特定的练习,并承受一定的负荷。

(一)训练手段的选择

体能训练要求他的参与者身体力行,即通过各种形式的身体练习发展和提高体能能力,并为其专项训练打下良好的身体基础。因此,任何一项训练任务的完成都必须通过特定的训练予以实现。在制订课训练计划时要选择相应的训练手段。

首先,选择的训练要有效。能否实现预定的训练目标,能否完成所提出的训练任务,是选择训练手段的主要思想。在选择发展运动素质的手段时,要特别注意所选训练手段的动力学、解剖学特点及生理生化特点。通过完成所选用的训练手段的训练,应使预定(发展)的肌群承受适宜的负荷,引起新的生物适应现象,并能促进人体各生理系统(如心血管系统、呼吸系统)的功能发生适应更高运动负荷的变化。例如,要发展运动员的力量耐力,应选其最大负荷能力25%以下的重量进行反复练习(每组练习的重复次数较多);而发展径赛运动员的有氧耐力,则应选用刚刚低于运动员个体乳酸阈强度的持续抛练习等。

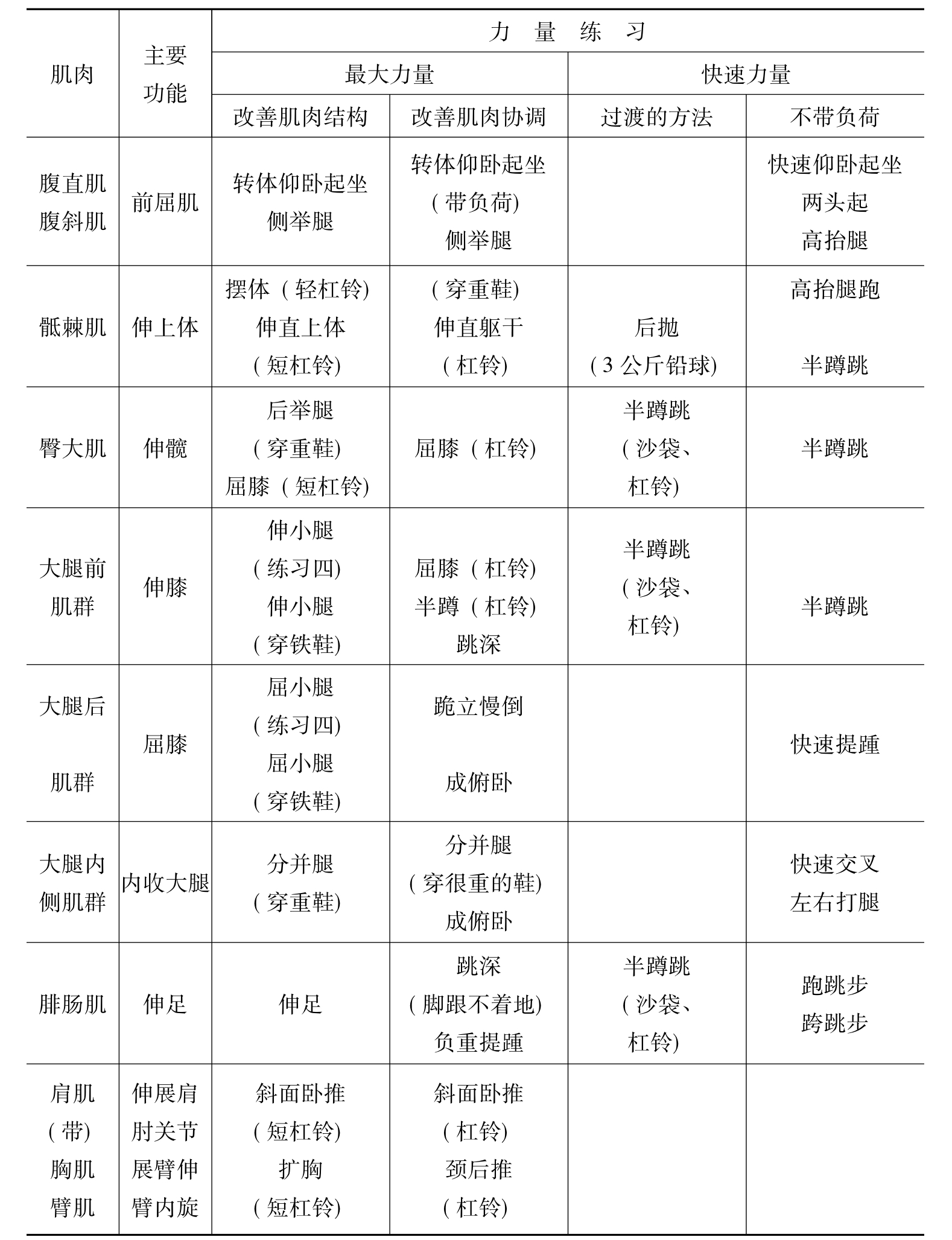

各个项目的运动员都应根据本专项运动肌肉工作特点,选择适宜的训练手段。德国科学家为足球运动员的力量训练设计的手段体系可以作为示例供我们参考(表6—5—4)。

表6—5—4 足球运动员的力量训练手段体系

(转引自德:葛欧瑟,满克尔:《体育教学法、运动训练学专题讲座》,田麦久译,1985)

其次,训练手段要系统性和多样化。运动训练手段的系统性与多样化,是正确选择、运用训练手段时应考虑的两个方面。训练要想获得良好的效果,就必须注意各个训练手段之间的衔接以及根据训练的需要不断发展和丰富训练手段。对发展运动员竞技能力有效的主要训练手段,应长期坚持采用,保持一定的系统性,这样,既容易收到明显的训练效果,也便于进行检查评定、比较和总结,这对于优秀运动员尤其显得重要。

(二)训练课的组织实施

在训练课的计划中,除了需要注意训练手段的选择之外,还需要对课的组织实施作出明确的计划。这里包括:训练场地、器材和设备;训练课每个部分的组织形式、分组安排、队列队形、教练员及助手在课中的位置、记录检查表格等等。

(三)恢复措施的制订

现代运动训练的重要特点之一是高度重视负荷后的恢复。在制订负荷计划的同时,就需要考虑好负荷造成运动员疲劳后,应如何更好更快地使机体得到恢复;而不是等到运动员业已疲劳之后才不得不被动地采取恢复措施。恢复措施的计划主要体现在周、课训练计划之中。

训练过程中的检查评定同样是非常重要的。除了某些训练课上进行有组织的测验或考核,或进行专门的检查评定之外,在大多数训练课上,主要靠教练员的观察和记录。为此,教练员应该预先准备好记录表册,随身携带跑表、皮尺等日常检查评定的简单器材,在课堂上随时记下运动员执行训练计划的情况,身体反应,技术、战术表现及心理、思想状况等等。在哪些课上要检查哪些方面,记录什么信息,都应事先列入计划,做好准备。

上一篇:DEM生产流程需要分为几个步骤

下一篇:独立样本检验