生物反馈疗法的发展史

生物反馈疗法是从20世纪60年代兴起的。1962年,Kamiya发现人能自身调节脑电波的节律。1963年,Basmajian通过实验证明,人可以控制单个运动单位的放电。1969年,Miller发表论文《内脏和腺体反应的学习》,阐明正常由自主神经系统控制的内脏和腺体,在某些情况下可由人的意识随意控制,提出自主神经系统操作性条件反射学习理论。1971年,Barber和Kamiya在他们的著作中正式使用生物反馈(biofeed-back)这一术语。从20世纪60年代中期起,生物反馈学家就已经开始积极探索应用生物反馈和自我调节(self-regulation)的原理来治疗疾病。我国于20世纪80年代初自行研制生物反馈仪成功,将其试用于治疗高血压、心律失常等均较为有效。1990年10月,中华医学会行为医学和生物反馈专业委员会(后更名为中华医学会行为医学分会)成立,为我国生物反馈治疗技术的推广起了积极作用。近年来,随着相关基础理论研究的深入和临床实践应用的增多,生物反馈疗法已经在临床上得到了广泛的应用。

知识拓展

生物反馈疗法的基本知识及对人体的作用

一、生物反馈疗法的理论基础

生物反馈疗法是利用控制论原理和操作性条件反射理论在人体自我调节系统的基础上发挥作用的方法。

(一)控制论

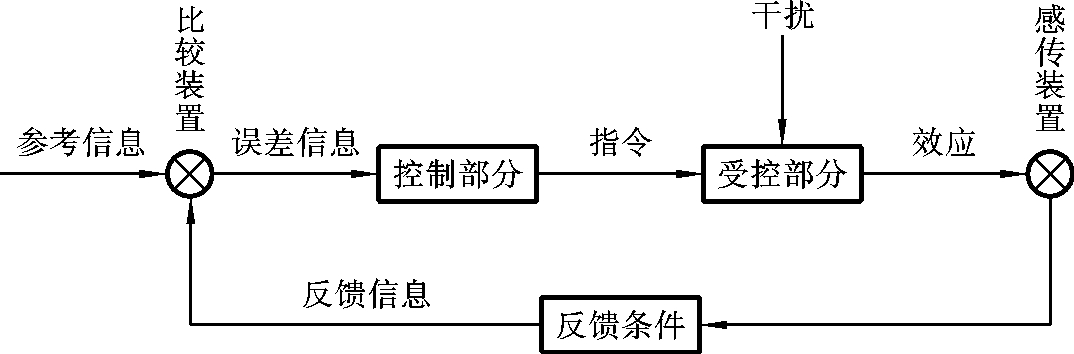

20世纪40年代兴起的控制论,对生物反馈疗法的发展起到了积极的推动作用。控制论的基本原理如下:控制部分发出指令控制受控部分,受控部分在外界的干扰下接受并执行控制部分发送的指令产生效应,效应被感传装置收集并通过反馈条件形成反馈信息,比较装置将从外界接受到的参考信息和从感传装置发送过来的反馈信息进行比较形成误差信息,控制部分收到误差信息后重新修正指令继续控制受控部分,整个过程循环往复进行(图16-3)。从图中可以看出,控制论系统有四个主要特征:①要有一个预定的稳定状态或平衡状态(稳态);②必须是一个闭合回路;③信息传递具有双向性;④控制系统都是一种动态平衡。

图16-3 控制论原理示意图

(二)人体的自我调节系统

人在自然界生存,要面对两个环境:一个是外环境,即外界自然环境;另一个是内环境,即机体自身的内部环境。人为了很好地生存,要使机体的内环境随时适应自然界外环境不断的变化,并保持人体体内环境相对的稳定。一般情况下,人体内部通过自身健全的调节机制来克服外环境的变化,以产生适应性反应,保持内环境的平衡。

人体实现自我调节的方式主要有三种。

1.神经调节

神经调节是人体的主要调节方式,它是由反射活动来进行调节的。反射(reflex)有两种,一种是条件反射,另一种是非条件反射。条件反射是一种高级的神经调节方式,必须有大脑皮质的参与,是通过学习或训练以后才能获得的;非条件反射是一种低级的、原始的神经调节方式,不需要大脑皮质的参与和学习就自然存在。反射的结构基础是反射弧(reflex arc),反射弧由感受器—传入神经—神经中枢—传出神经—效应器五部分构成,反射弧中任何一个环节遭到破坏,都会使整个反射活动不能实现,从而导致神经调节功能的丧失或紊乱。

2.体液调节

人体体内的一些内分泌腺体和内分泌组织能够分泌多种激素(hormone),通过体液(如血液、组织液等)输往全身,起着调节人体新陈代谢、生长、发育、生殖等的重要功能。正常情况下,血液中激素的浓度维持着相对恒定的水平,如果由于各种原因导致激素过多或不足,都会引起机体的功能紊乱或者疾病。神经调节与体液调节相辅相成,在整个机体的调节作用中,神经调节占有主导地位。

3.自身调节

所谓自身调节,是指在机体内、外环境发生变化时,机体的组织和器官能不依赖于神经调节和体液调节而产生适应性反应。例如,脑的血流量在动脉血压变化时能保持相对不变,就是通过颈动脉的肌源性收缩和舒张来实现的。当动脉血压在一定范围内升高时,脑血管自动收缩,增大血流阻力,使脑的血流不因血压增高而增多;反之,动脉血压在一定范围内降低时,脑血管舒张,降低血流阻力,以保障脑血流不因血压下降而减少。组织器官的自身调节能力有限,范围狭小,在人体的调解中作用不是很大。

人体自身的这些调节方式,构成了人体的自控系统。无论哪种调节形式都具有以下几个特征:①稳态:未受到外界刺激时,机体处于平衡状态(稳态);②闭合回路;③双向联系;④动态平衡:机体能在这三种调节形式的作用下重新建立平衡状态。从控制论的观点看,人体中枢神经系统为控制部分,被调节的器官为被控制部分,在控制部分和被控制部分之间,通过各种不同的方式(神经调节、体液调节、自我调节)进行着信息(电、化学、机械)传递,维持着人体的动态平衡。

(三)操作性条件反射

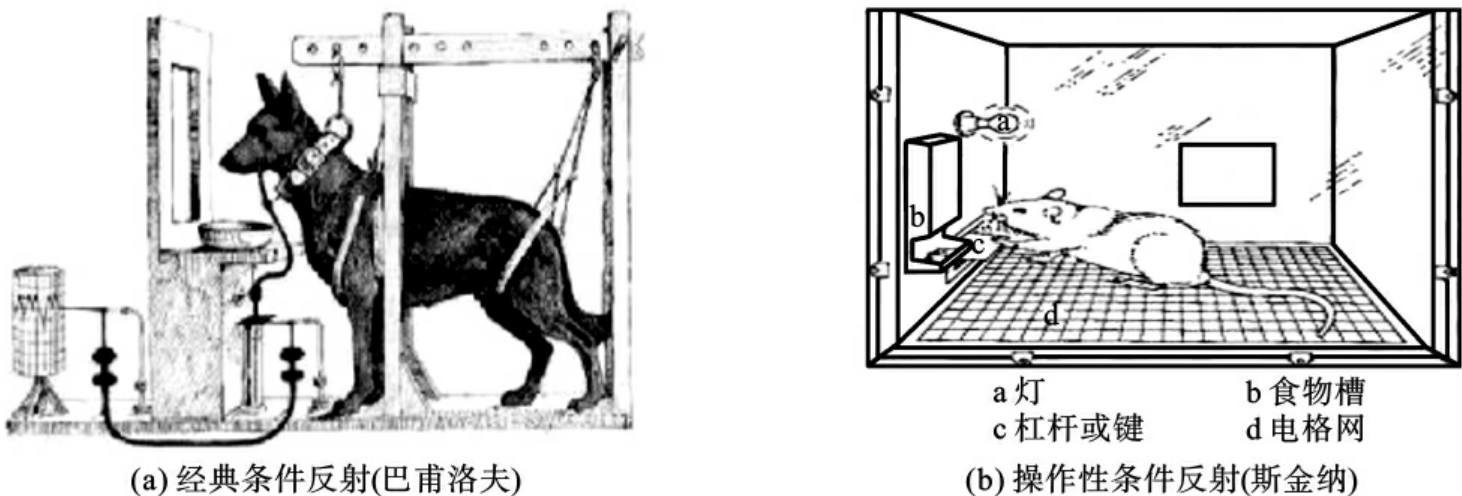

心理学家把条件反射的建立称为学习。学习分为两类:一类称为经典条件反射,另一类称为操作性条件反射。条件反射是人出生以后在生活过程中逐渐形成的后天性反射,是在非条件反射的基础上,经过一定的过程,在大脑皮层参与下完成的,是一种高级的神经活动,是高级神经活动的基本方式。俄国生理学家伊万·巴甫洛夫(Ivan Pavlov)是最早提出经典条件反射的人。巴甫洛夫注意到狗在嚼吃食物时会流出大量口水(唾液),另外较老的狗一看到食物就流口水,而不必有尝到食物的刺激,也就是说,单是视觉刺激就可以使狗产生分泌唾液的反应。巴甫洛夫进行了进一步试验,他为每一只试验狗做了一个小手术,使试验狗一条唾腺导管通到体外。待狗的伤口愈合后,巴甫洛夫便开始试验,他每次给狗吃肉之前总是按蜂鸣器,经过一段时间后,这些狗听到蜂鸣器的声音就会流下口水,即使蜂鸣器响过后没有食物,也是如此。巴甫洛夫的试验(图16-4(a))表明,将条件刺激(如铃声)与无条件刺激(如食物)多次结合后呈现给动物,以后条件刺激单独出现,也能引起原来由无条件刺激引起的反应(唾液分泌),表示动物能够根据条件刺激做出适当的反应。巴甫洛夫还证明血压的改变、内脏平滑肌的运动都可以形成这种条件反射,只是这种学习是被动的,动物不能主动改变内脏反应而求得食物的奖赏。

图16-4 经典条件反射和操作性条件反射

研究操作性条件反射的代表人物是斯金纳(Skinner)。斯金纳关于操作性条件反射作用的试验(图16-4(b)),是在斯金纳箱中进行的。箱内放进一只白鼠或鸽子,并设一杠杆或键,箱子的构造尽可能排除一切外部刺激。动物在箱内可自由活动,当它压杠杆或啄键时,就会有一团食物掉进箱子下方的盘中,动物就能吃到食物。斯金纳通过试验发现,动物的学习行为是随着一个起强化作用的刺激而发生的。它的特点是,动物必须通过自己的某种运动或操作才能得到强化。斯金纳把动物的学习行为推而广之到人类的学习行为上,从而形成了强化学习理论,认为语言、知识的学习获得都是由于强化,不良行为的习惯化和某些疾病的发生也都是由于强化,所以消除不良行为和疾病也可经强化而实现。米勒(Miller)在麻痹大白鼠的骨骼肌后,用电刺激大白鼠的尾巴,这时大白鼠会出现各种各样的反应。如果监测到大白鼠的血压下降,则停止电击,即只要大白鼠作出血压下降的“正确”反应,就可以得到不受电击的“奖赏”。经过训练后,动物可以学会“随意”改变心率、血压、肠管收缩频率,证明操作条件学习也可用于对内脏活动的学习。米勒试验研究的也是经典的操作性条件反射,唯一不同的是强化的对象,斯金纳的试验中受强化的是骨骼肌的操作行为,米勒的试验中受强化的是内脏的反应活动。

操作性条件反射学习理论是生物反馈治疗技术的理论基础,患者通过了解行为的结果(生物反馈仪显示主观努力后的生理指标改变状态),对正确的反应进行强化(医生对正确方法和进步的肯定),经过反复的强化训练,以及对生理指标的小幅度调节(医生根据患者的学习成绩调整阈值),一步一步提高生理指标,促进患者康复。

二、生物反馈疗法的作用原理

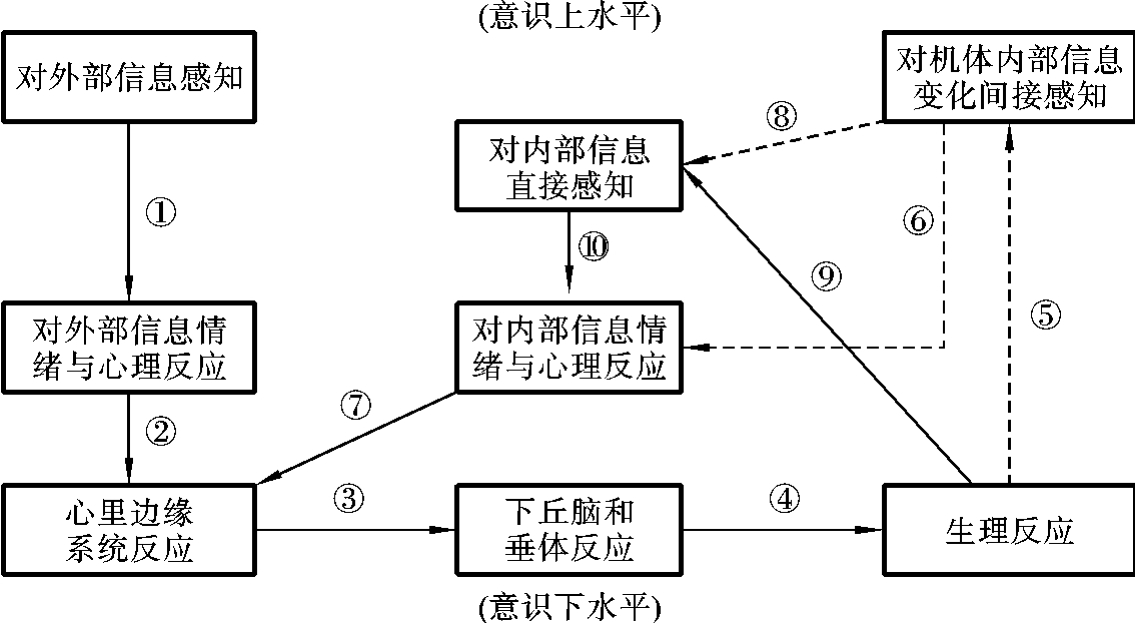

生物反馈的作用原理见图16-5。图的上半部分,是受大脑皮质与脊髓控制的随意活动领域,称为意识上水平;图的下半部分,是受皮质下和自主神经系统控制的不随意活动领域,称为意识下水平。人对外部信息的感知,通过①—②—③—④,引起应激生理反应。再通过生物反馈仪⑤,使人间接感知机体内部信息变化,经有意识学习或训练⑥,形成⑦—③—④的新变化,达到应激反应的修正。这个控制环路,维持着机体内环境的平衡。另外,机体内部还可通过⑨—⑩—⑦的内部信息反馈环路,调节机体的生理反应。

图16-5 生物反馈作用原理

生物反馈训练能加强机体对体内信息的直接感知,提高敏感度,使间接感知转化为直接感知。例如,用肌电生物反馈治疗头痛,可以测得额部肌电信号。肌电幅值降低,反映肌肉紧张度降低,因此头痛减轻。肌电信号经过处理后,可以变换为声音,肌电信号弱,声音低,肌电信号强,则声音高,患者由感知声音高低,得知肌肉紧张度的变化。这样,患者便可通过意识,导致肌电反馈信号声音的改变,使肌肉放松。患者在肌电信号的引导下,通过学习和训练,逐步掌握控制主观意识,达到放松和缓解头痛的治疗目的。当患者经过反复训练,通过⑧的联系,改变对内部信息的感知,因而在放弃使用生物反馈仪的情况下,也能保持对生理过程的调节和控制。这说明,生物反馈仪是学习和训练工具,不是一个单纯治疗仪。利用生物反馈仪进行训练的目的,即增强患者对机体内部自我感知能力,达到由意识控制内环境、调节机体和治疗疾病的目的。

三、肌电生物反馈治疗仪的治疗原理

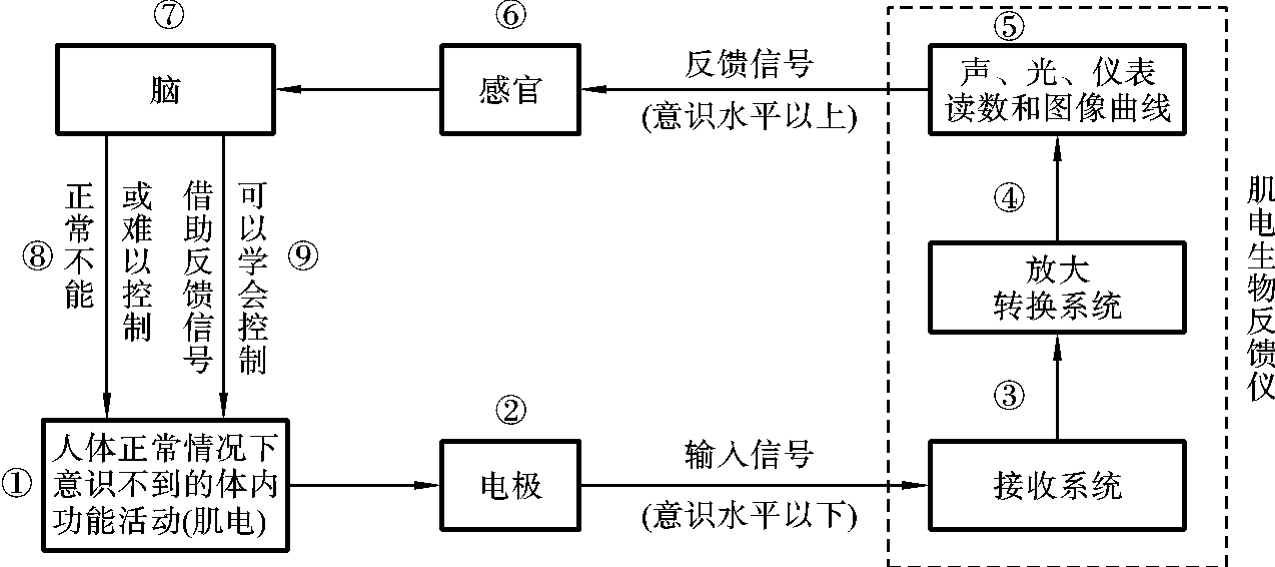

尽管临床上常见的肌电生物反馈仪的种类繁多,但它们的作用原理却都是相同的。肌电生物反馈仪的治疗原理见图16-6。人体在正常情况下意识不到的体内功能活动(肌电)通过肌电生物反馈仪的电极被转变为输入信号,输入信号被肌电生物反馈仪内部的接收系统接受,然后再经过放大转换系统形成声、光、仪表读数和图像曲线这些可被人体感觉器官直接接收的反馈信号,人体感觉器官再把接收到的这些视、听信息通过感觉通路传给大脑,大脑就可以借助这些反馈信息学会控制人体正常意识不到的体内功能活动。

图16-6 肌电生物反馈仪的治疗原理

上一篇:气电垂直自动焊工艺及装备